名張市|美旗・桔梗が丘地区 美旗新田、観阿弥創座の地、弥勒寺・・ |

はじめに

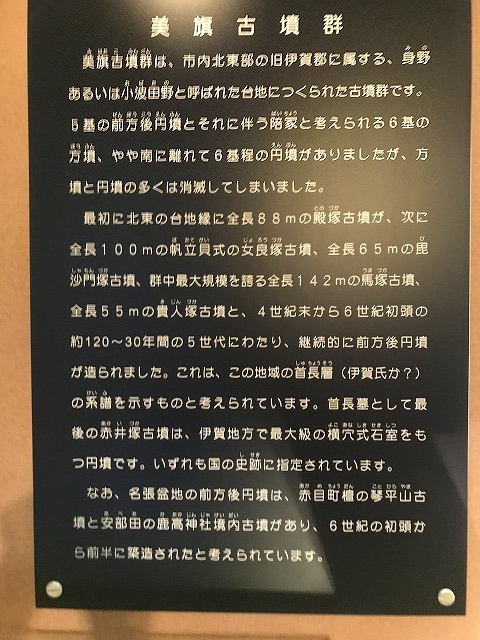

・美旗は古代から小波田野と言われていた原野で、美旗古墳群がある。また、「美濃原」という地名も非常に古く『古事記』や『日本書紀』にも記述されています。 前方後円墳が築かれている一帯は、『日本書紀』の持統天皇3年(689)の条に「美濃原の禁野(一般人の禁漁区、薬草採取地)」として記述されています。この美濃原と小波田を合体させたのが美旗。

・美旗新田は、小波田川の流域の高台に位置する。 江戸期の2代目藩主・藤堂高次の時、伊賀地方は大凶作に見舞われた(1641年)。 次の年も飢饉であった。 そこで、藩主は溜池造りを奨励した。また、新田開発につとめた。 美旗新田は、藩主が加納藤左衛門に命じて開発させた大規模新田である。(詳細下記)

寛永の大飢饉は江戸時代初期の1640年から1643年にかけて起こった飢饉。江戸初期においては慶長から元和年間にもしばしば凶作から飢饉が発生しているが、そのなかでも最大の飢饉。

寛永18年(1641年)に入ると、初夏には畿内、中国、四国地方でも日照りによる旱魃が起こったのに対し、秋には大雨となり、北陸では長雨、冷風などによる被害が出た。その他、大雨、洪水、旱魃、霜、虫害が発生するなど全国的な異常気象となった。

不作はさらに翌19年(1642年)も続き、百姓の逃散や身売など飢饉の影響が顕在化しはじめると、幕府は対策に着手した。 同年5月、将軍徳川家光は諸大名に対し、領地へおもむいて飢饉対策をするように指示し、翌6月には諸国に対して、倹約のほか米作離れを防ぐために煙草の作付禁止や身売りの禁止、酒造統制(新規参入及び在地の酒造禁止及び都市並びに街道筋での半減)、雑穀を用いるうどん・切麦・そうめん・饅頭・南蛮菓子・そばきりの製造販売禁止、御救小屋の設置など、具体的な飢饉対策を指示する触を出した。

・小波田は、室町期に、観阿弥が地内の社で、猿楽の座を起こした。

・美旗中村は名張川中流の右岸で、支流の小波田川の左岸の低地から南の丘陵地に位置する。

この地には、美旗古墳群の馬塚古墳がある。 どんど焼き。

2021年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2020年11月以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 美波多神社 新田開発|観阿弥創座の地|どんど焼き|春日神社|弥勒寺|桔梗が丘駅|美旗市民センター|初瀬街道 新田宿|特産物 ]

美旗 美波多神社 新田開発

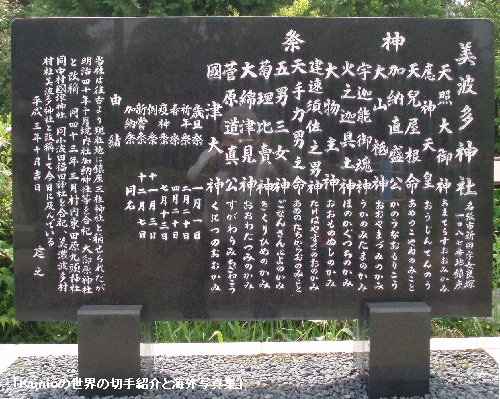

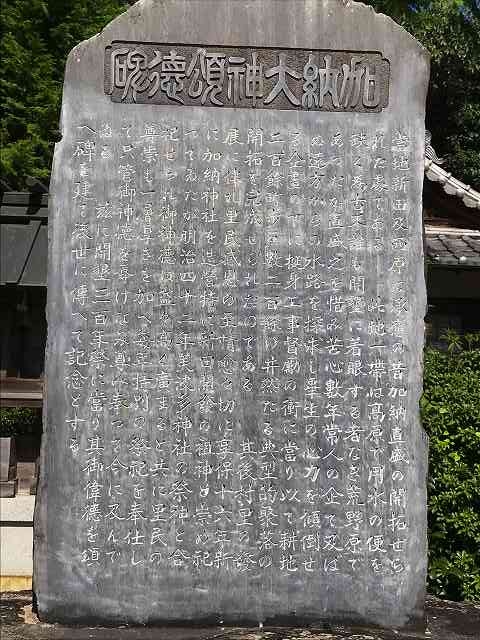

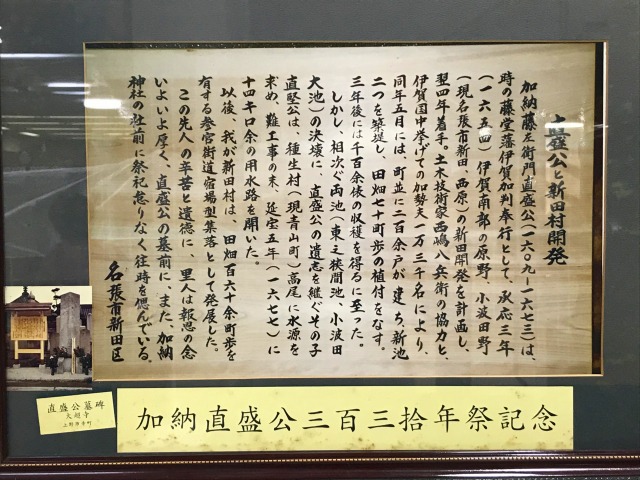

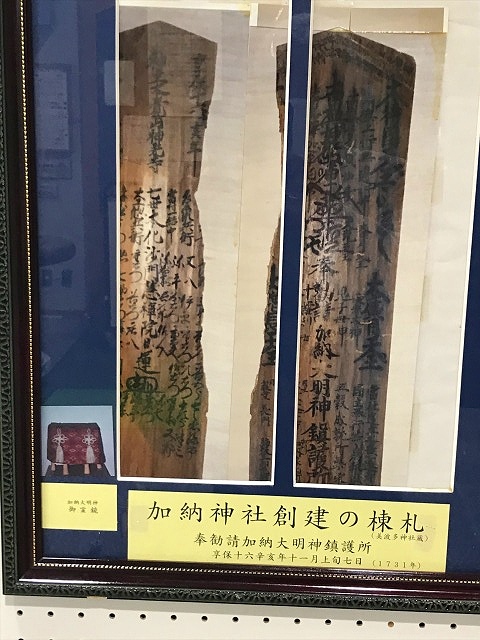

■美波多神社(みはたじんじゃ)は元々三柱神社といい、承応年間(1652年~1654年)にこの地を開拓した時に新田地区の氏神として勧請 したものでした。 その後、新田村開発の恩人である加納直盛を、その遺徳を顕彰するために、死後54年目となる享保16年(1731年)11月7日に勧請された加納神社を合祀。 これが現本殿右奥に鎮座する。 そして、明治の合祀令に伴って近在の多数の神社を集合し、美旗を代表する神社として現在の形となりました。

ご覧の通り、沢山の神様がおいでになります。 女性の宮司さんだからか境内は綺麗になってました。 三重県名張市新田字女良塚に鎮座。 初瀬街道の近くです。 この美波多神社の本殿向かって右脇に水不足のとき願をかけたと伝えられる雨乞石があります。 拝殿の右端から回りこんで見ることができます。

御祭神:天照皇大御神・応神天皇・天児屋根命・加納直盛公・大山祇神・宇賀能御魂神・火之迦具土神・大物主神・建速須佐之男神・五男三女神・菊理比賣神・大綿津見神・菅原道真公・國津大神 (十四柱)

明治43年3月に美波多神社(みはたじんじゃ)は、村内東田原九頭神社、同中村国津神社、同小波田福田神社を合祀して美旗地域の氏神として現社号となった。

■新田開発の始まり 伊賀の加判奉行をしていた加納直盛は、伊賀の国には田が少ないので美濃が原(現在の美旗)に田を作るため、水を引くために滝之原と上小波田に二つの池を作るため、伊賀じゅうから、のべ 2 万9千人を集め1655年に工事に取り掛かり、大池と東ノ狭間池(とのはざまいけ)が完成しました。 近隣から入植者を募り、2 年間の年貢の免除をしたそうです。

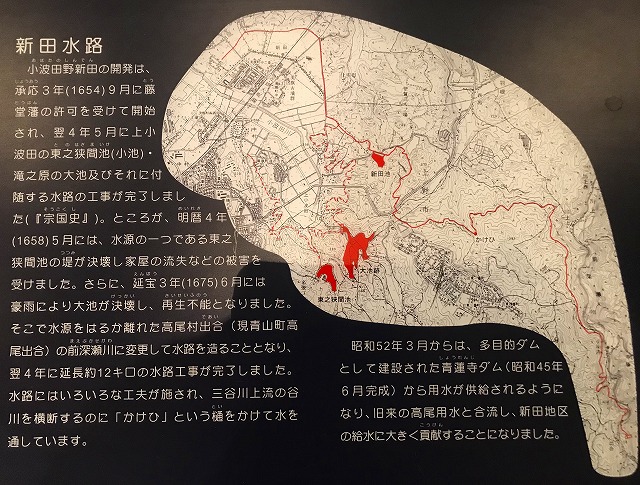

① 新田水路 この二つの池の相次ぐ決壊により、直盛の子直堅は、青山の高尾から水を引き水路を作ることにしました。これは大変な難工事で、夜中に提灯やたいまつの明かりで、高低差を見たりして作り、水不足に備えて途中に池(新田池)を作ったりしました。実にのべ1

万3千人が協力したそうです。どの田にも同じように水を入れる為に「分水戸帳」を作り、時間を厳格に守りました。これは現在も守られています。

②波多新田開発関係年表 1654 年(承応 3 年) 新田開発出願 入植者募集 / 1655 年(承応 4 年) 大池 東ノ狭間池完成 / 1658

年(明暦 4 年) 東ノ狭間池決壊 / 1661 年(寛文元年) 新田池完成 / 1675 年 (延宝 3 年) 暴風雨で大池の決壊 / 1677

年 (延宝 5 年) 14kmに及ぶ新田水路完成 / 1731 年(享保 16 年) 加納神社 創設 ~ 1977 年(昭和 52 年) 青蓮寺ダムより

通水

③新田の人たちは、およそ365年間、この水路を守ってきました。 2 月には水路の水漏れ等を水利組合員が修理し、4 月になると、溝さらえをし、水を流す通水試験をし、水を流します。 その後は毎週水路の点検を二人一組でします。 9

月の稲刈りが終わると、井出落としをして伊賀市高尾の井出口からの取水を終えます。

|

加納直盛と新田開発 |

加納神社創建の棟札 |

東ノ狭間池 |

|

|

東ノ狭間池は、現在も現役で活躍中。名張市ため池ハザードマップより |

|

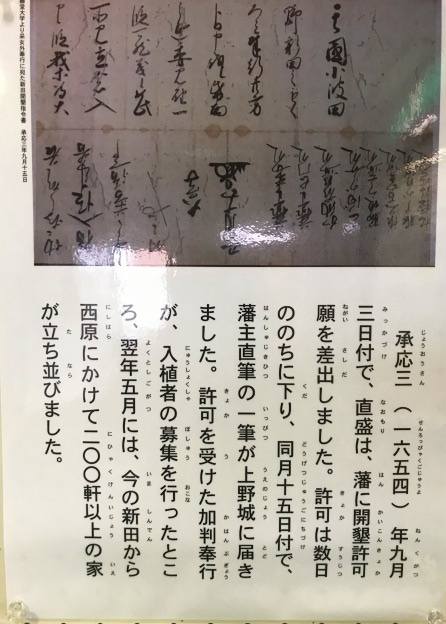

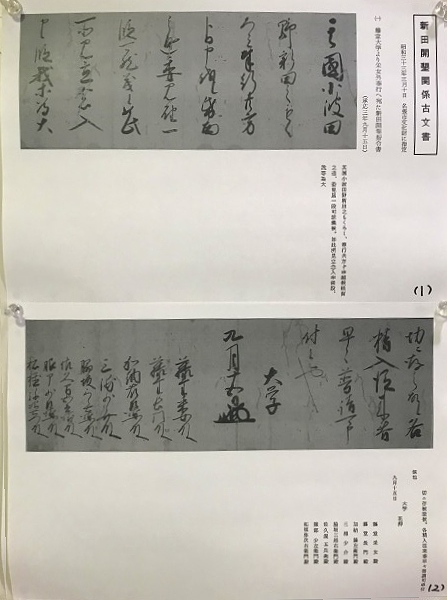

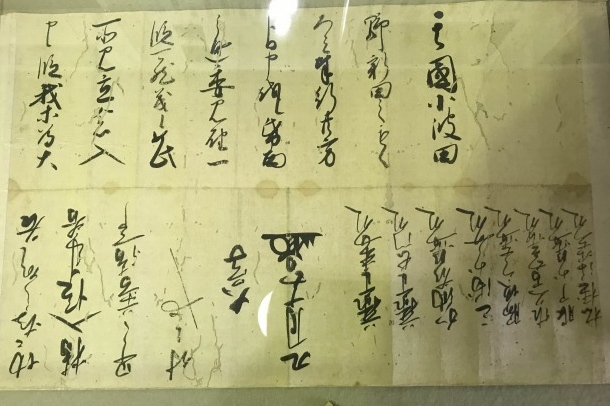

新田開発の指示書(1654年) 藩主直筆の一筆 |

新田開発指示書(1654年) 藩主直筆の一筆 本物 |

|

|

|

|

※新田地区には、水を大切にしてきた歴史があります。現在も、新田水路から田んぼに水を取り入れる「水戸口」の大きさや水を入れる時間が決められています。水の取り入れは、2日に1度回ってきますが、割り当て時間は、「日の出から正午まで」「正午から日の入りまで」「日の入りから午前零時まで」「午前零時から日の出まで」と分けられ、各家の割り当て時間は昔から変わっていません。そして、割り当て時間以外に水を入れることを禁止しています。

新田地区には、他地区と比べて厳しい規則もありますが、新田水路や、各家の裏から水路に向かって屋敷地の幅でのびる「背裏田(ぜり田)」と呼ばれる昔をしのばせる景色が残っています。

上小波田 観阿弥創座の地

■能楽大成者 観阿弥は妻の出生地である名張市小波田で初めて猿楽座(後の観世座)を建てました。 その後、足利三代将軍義満の絶大な庇護を受け「能楽」として京の地で開花し、伝統芸能の一つの頂点になりました。

奈良県との境、三重県名張市上小波田地区。 国道165号線にそって小波田の里があります。里をとりまくゆるやかな山、近くを流れる一筋の小川をはさんで、田や畑が広がっており、緑の繁った鎮守の森があります。きれいな木立ちに囲まれた坂道を登ると、そこが観阿弥ふるさと公園(福田神社の跡地)です。 この公園は観阿弥の偉大な功績を後世に伝えるため整備されたもので、毎年、11月の第1日曜日には「観阿弥まつり」が行われ、能楽愛好家による仕舞や地元の子ども達による狂言などが演じられています。

関連書籍 観阿弥と世阿弥 (1969年)

■観阿弥の出自(Wikipediaより)

観阿弥の息子、世阿弥の『世子六十以後申楽談儀』には、観阿弥の祖父が伊賀の服部氏一族から宇陀の中家に養子にいき、その人が京都の女性と関係して生まれた子が観阿弥の父であるという記述がある。 この観阿弥の父は、大和の山田猿楽の一座に養子にいき、観阿弥の母は同じく大和猿楽の一座、外山の座の出身であるという。

一方、1962年(昭和37年)三重県上野市(現・伊賀市)の旧家から発見された上嶋家文書(江戸時代末期の写本)によると、伊賀・服部氏族の上嶋元成の三男が観阿弥で、その母は楠木正成の姉妹であるという。この記載に従えば、観阿弥は正成の甥ということになる。

Kan'ami ("観阿弥") Noh is the birthplace of his wife in Nabari, the first monkey Rakuza (Kanze seat later) built a. Then, under the aegis the 3rd Shogun Ashikaga Yoshimitsu, "Noh" as the flowers in place of the Kyoto became one of the top of the traditional arts. Currently, Nabari Takigi Noh is held once a year, and crowded with many spectators.

Ashikaga Yoshimitsu ("足利 義満", September 25, 1358 - May 31, 1408) was the 3rd shogun of the Ashikaga shogunate who ruled from 1368 to 1394 during the Muromachi period of Japan. Yoshimitsu was the son of the second shogun Ashikaga Yoshiakira.

美旗中村 どんど焼き

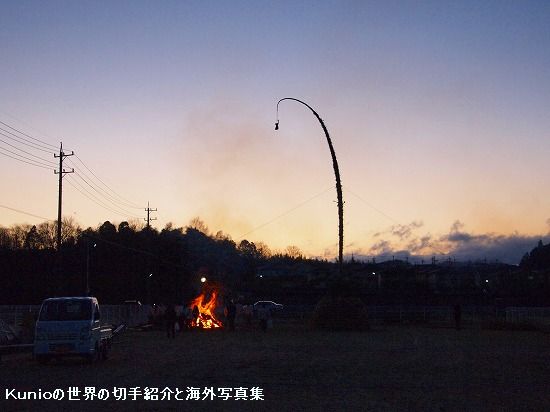

■名張市美旗中村の新年の無病息災などを願って正月飾りなどを燃やす「どんど焼き」。 昔ながらの約17メートルのどんど。 350年以上前から続いています。 頂上にはわらの馬の飾り物もつるされ、竹柱の根元には高さ約2メートル、直径約3.5メートルのかまくら型のわらの台(スツーバ)をつくり、お椀(わん)を伏せたような形になっています。

|

名張市美旗中村の新年の無病息災などを願って正月飾りなどを燃やす「どんど焼き」 |

||

|

|

|

|

準備したどんどの法要 |

点火準備 |

|

|

|

|

|

どんどの中には、お札やしめ縄がたくさん入ってます |

いよいよ点火 |

|

|

|

|

|

点火すると一気に燃え広がり、そびえ立った岳柱の塔が倒れるのもあっという間 |

||

|

|

|

|

長い竹の串の先に、家から持ってきた餅を刺して残り火で焼きます |

||

|

|

|

※どんどは、正月十五日に(子供たちが、神社の境内などで)書初めや門松・しめなわを焼く行事。どんど焼き。左義長(さぎちょう) 「黒こげの餅見失ふ―かな/犀星」

西田原 春日神社

■由緒では、伊賀開祖人皇第十代孝霊天皇の御代周辺地域と共に拓かれ往古は僅かに十一戸たりしと伝えられて来たりしが、天正年間伊賀乱の兵火に罹るを住民相寄り産土神として社殿を興し、崇敬せらる後世に至り字一本杉の津島神社、字平田の山神を合祀。更に杉谷天神を勧請し天満春日神社と称せらる。其の後、明治末期に春日神社と改称せられ現在に至る。 (記述は当社所蔵沿革史及び三重県神社誌等による)

元禄6年2月の棟札に「奉再造立天神宮一宇」とある。戦国時代の文明6年(1474年)、天文24年(1555年)の棟札が残っている。当社は、天正伊賀の乱の兵火を免れた可能性がある。 弥勒寺に隣接する。

|

春日神社 遠望 |

春日神社 鳥居と拝殿 |

|

|

|

西田原 日朝山 弥勒寺

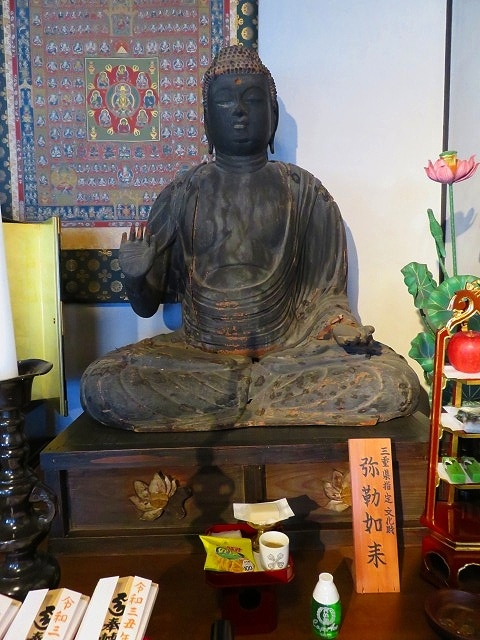

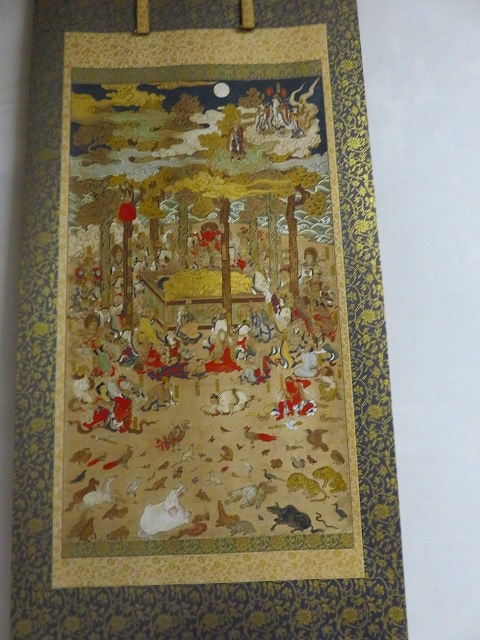

■弥勒寺(みろくじ)は、三重県名張市西田原にある真言宗豊山派の仏教寺院。山号は日朝山(にっちょうざん)、本尊は薬師如来。 寺の創建事情や沿革は未詳である。 寺には平安時代後期作の聖観音立像と木造十一面観音立像が伝わる。これらの像の由来も不明で、近くの毛原廃寺(奈良県山添村)から移されたものともいうが確証はない。

伝承によれば、この寺は聖武天皇の時代、天平8年(736年)に円了上人という僧が建立したという。創建当時は、弥勒仏を本尊として寺社領も百石を賜っていた。 その後、良弁(689年

- 773年)が大伽藍を建立、弥勒寺に薬師如来、一言寺に十一面観音、言文寺に聖観音、行者堂には、役行者倚像等を安置、盛時には仏塔・金堂・講堂・鐘楼・経蔵・僧房・食堂の七堂伽藍を有する広大な寺院であったといわれる。 以来幾多の星霜を経て、多くの堂宇は、自然に荒廃したという。

※NHK「ブラタモリ」令和2年2月29日放映

この地から、布目瓦の破片が発掘されることや、地名に伽藍堂、横田、寺屋敷などの 地名が残っていることが大伽藍の広大なる寺院であったことがそれを証しています。

※布目瓦は布目の跡のある屋根瓦。製造時に用いた布の織り目が残ったもので、奈良・平安時代の瓦に多くみられる。

これらの仏像はかつて本堂裏の建物に保管されていた。「貴重な仏さんだからこそ、多くの人に見てもらうべきだ」という檀家(だんか)の意に沿う形で公開が決まった。 写真撮影は全てフリー。 当寺は観光寺でもなく参拝客が殺到する心配もなかったため、厳しい条件を設けなかった。 と、お寺の方から聞きました。

桔梗が丘 桔梗が丘駅

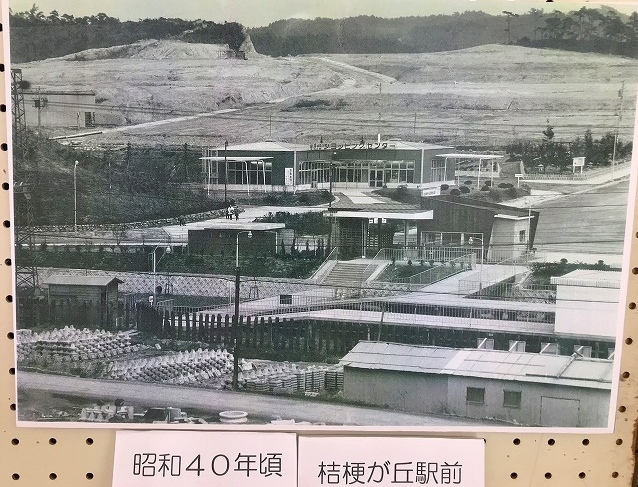

■桔梗が丘駅は、三重県名張市桔梗が丘一番町にある、近畿日本鉄道(近鉄)大阪線の駅。名張市内で初の大規模な団地として開発された桔梗が丘住宅地が1963年(昭和38年)に着工したことと、伊賀線の西名張駅 - 伊賀神戸駅間を廃止することになったため、当該区間に設置されていた蔵持駅の代替として1964年(昭和39年)10月1日に開業した。 名張市では唯一のデパート(近鉄デパート)が出来たが、撤退した。名張市の人口が急増していく口火を切ったとされている。周辺の人口増加と共に利用者が増加し、最盛期の1995年(平成7年)には一日平均13,129人が利用するようになった。

|

現在の桔梗が丘駅 |

津方面左が旧伊賀線 |

大阪方面右が旧伊賀線 |

|

|

|

|

大阪方面旧伊賀線終点 |

近鉄大阪線ガード |

旧伊賀線と現行・近鉄大阪線が最接近する所があり、それぞれの車両の乗客が窓から荷物(忘れ物など)の手渡しなども行われていたという。 |

|

|

|

|

昭和39年/昭和40年の桔梗が丘駅(左:津方面、右:大阪方面) |

||

|

||

■桔梗が丘市民センター 三重県名張市桔梗が丘6番町1街区131番地の4

美旗 美旗市民センター

■美旗市民センター 名張市美旗町南西原229番地の3

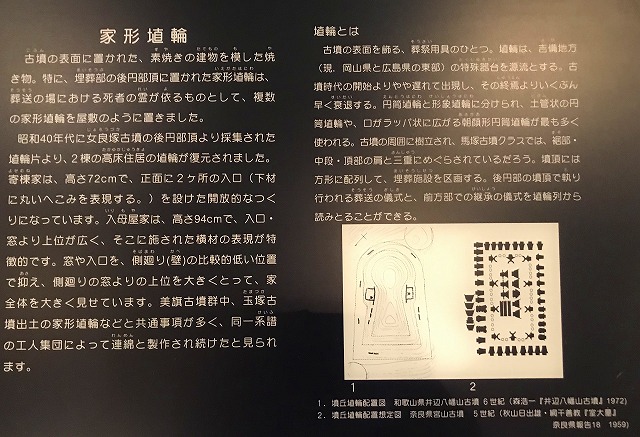

美旗古墳群を西に進むと“前方後円”の施設が見えてくる。大きさは違えど、「馬塚古墳」と同じ形。その馬塚に似せたのが美旗市民センター(三重県名張市美旗町)だ。 美旗市民センター歴史資料館は、能面コレクションや名張市内古墳群から出土した家形埴輪やその他副葬品を展示しています。 (2021.04.07)

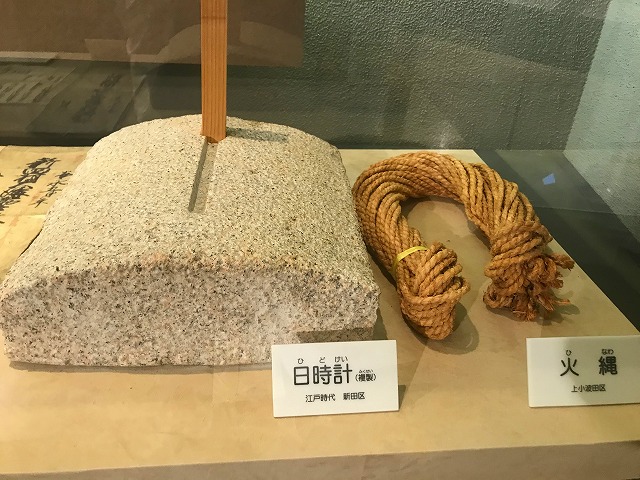

※日時計石:新田用水路から各農家の水田に水を入れる時間を決めていた日時計。

※小谷遺跡 蔵持町芝出字小谷 室町 中世の集落跡、掘立柱建物、竪穴工房、

集石土坑 土師器、瓦質土器、青磁、古銭、陶器、擂鉢、石鏃 昭和57年度市発掘調査

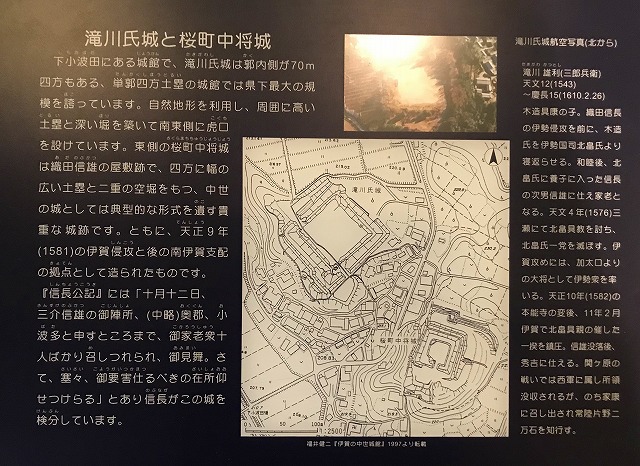

■滝川氏城と桜町中将城

※滝川氏城は、滝川氏城は滝川一益の娘婿で、織田信雄(北畠信雄(のぶかつ))につかえた滝川三郎兵衛(雄利)によって築かれた城です。単郭式城郭では三重県最大規模のお城。1581年(天正9年)の「第二次天正伊賀の乱」の際に築かれました。 現在城址はグランドになっており、周囲には土塁と空堀が残っています。

※桜町中将城は、天正9年に北畠信雄によって築かれた。 織田信長の次男信雄は、伊勢国司北畠具教の養子となっり、天正4年に養父具教を謀殺して北畠氏の当主となった。 滝川氏城と下小波田地区の中心部を貫いている市道を挟んで南側の丘に築かれている。 虎口は南に開口しており、南を除く三方を空堀が巡り、北はさらに土塁と空堀が付く。

美旗 初瀬街道・新田宿

■初瀬街道・新田宿 江戸時代の初め、津藩の開発事業の一環として、この地に開墾の鋤が入れられ、多くの入植者が移り住んだ。街道筋は宿場町として栄え、大いに賑わった。

美旗郵便局から美波多神社の常夜灯までの道筋には、江戸時代旅籠・商家が軒を並べ、現在、連子格子の家並みが残る。郵便局横の民家は元旅籠井筒屋跡。美旗郵便局は元旅籠枡屋跡。

初瀬街道の両脇には、旧家のたたずまいが昔の面影を伝えている。かっては宿屋や商店が街道に沿って軒を並べていたという。だが、記録によれば、初瀬街道は、当初からこの場所に築かれていたのではなく、もともと名張から小波田(おばた)村を通って阿保(あお、現在の青山町)へ抜けていた。津藩がせっかく開発した新田だが、米穀の収穫は芳しくなかった。そこで開拓事業を宿駅収入に補足させようという津藩の政策によって、公道が新田村を経由するように作り替えられたという。

※真性寺(しんせいじ)本尊は馬頭観音(厄よけ観音)。藤堂高虎の指示で開発された新田の祈願所として承応年間(1652-1655)に創建。境内には相当古い無縁仏の墓石群があります。

===========================================

※特産物

「フゴ」とは、藁を編んだ農作業で野菜などを入れるなんでも袋で入れ物のことです。 美旗中村の特産。

-

上小波田の火縄 江戸時代に新田村が創設された後、藤堂家は鉄砲百人衆を組織し、それらが使用する火縄需要を満たすために、火縄づくりを小波田村に命じたようです。 初瀬街道の通路も小波田村から新田村に変更になったことも影響している。

大晦日から元旦にかけて京都の八坂神社で行なわれる無病息災と厄除けの行事として行われる「をけら詣り」で名張の火縄が使われている事は あまり知られていません。 火縄に移した神火をくるくる回しながらお参りし、持ち帰った火種で雑煮を煮たり、燃え残った火縄は火伏のお守りにします。 竹から作られる上小波田の火縄は全国的にも珍しい。 日本唯一であり、かつて門外不出とされた優れた技は名張市の無形民俗文化財に指定されている。

注)Wikipediaと美旗古墳群、観阿弥創座の地、弥勒寺のHP、公式パンフレットを参考にさせてもらっています。

|

名張市|美旗・桔梗が丘地区 美旗新田、観阿弥創座の地 |

|

|