名張市|赤目地区の神社・仏閣 他 |

はじめに 赤目地区の神社・仏閣

赤目地区の神社・仏閣等を記載しています。

・錦生(にしきお)の地名は「錦の機殿」からきている。 地内山麓地帯は弥生式遺跡と古墳の群生地で知られる。 明治22年、黒田、結馬、安部田、矢川、上三谷、竜口の七か村が合併して誕生。

・丈六は、宇陀川に支流の滝川が合流する地点付近に位置する。 丈六の地名は、丈六寺の寺の名にちなむ。 なお、丈六寺は室生寺四門の一つで、北門の霊地と伝えられている。

・矢川は宇陀川の右岸で、支流の滝川の左岸との間で位置する。 滝川は赤目の滝から流れる川で流れが早く、昔は早川と言われていた。それが矢川という名に変わったとされている。

・安倍田(あべた)は、宇陀川に支流の滝川が合流する地点の上流寄りに位置する。 地内に縄文期の遺跡がある。弥生期の遺跡もある。また古墳もある。 安倍田の地名は、安倍氏が居住していたことにちなむとされている。

・井手は、名張川支流の宇陀川の左岸に位置する。 縄文期から古墳期にかけての遺跡がある。

井手の地名は、宇陀川に流れる小さな川に井堰が作られていたことによるとされている。

永享11年(1439年) 東大寺文書に名前が出る(三国地誌)

・結馬(けちば)は、名張川支流の宇陀川の下流の左岸付近に位置する。

結馬の地名については次の説がある。 (二)に信憑性がある。

(一)平安末期に、源頼政が桶子神社に詣ろうとしこの地に来た時、馬をつないだことによる。

(二)東大寺の俊乗坊重源上人が伊勢神宮へ参拝に行く途中、この地で大般若経を運ぶ馬をつないだことによる。

*桶子神社は黒田・結馬・井手の3か村と安部田村字坂ノ下小場の総社でもあり,大和大野方面から桶に入って流されてきた神体を祀って創建したとの伝承がある。

2020年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2021年03月以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 八幡神社と大ケヤキ|赤目・丈六 来迎院摂取院 阿弥陀寺|丈六寺|丈六橋の水神碑|坂ノ下の地蔵道標|法然寺|勝運生地蔵尊|矢川 春日神社|安部田 鹿高神社|兵頭瀬|矢川隧道、別名熊岩隧道|オオサンショウウオ|名張市郷土資料館|八幡宮の伝説(黒田字溜り)|井手 桶子神社 ]

赤目・丈六 八幡神社と大ケヤキ

■八幡神社は、丈六地区の氏神として古くから鎮座している。 由緒には「当地にはもとより石清水八幡宮をまつれり、よってその御分霊を奉迎せんとして正和三年(1314)京都にまいり神輿を買い求め観応元年(1350)ここに遷座した」と言われる。 天正伊賀の乱(1581)で焼かれたが、その後再興してきた。 明治の頃、丈六・相楽・檀・長坂の諸社を合祀した。 また、元禄の頃、檀村・丈六村・一ノ井村・柏原村・星川村・長屋村・矢川村の七ケ村がまとまり、旱魃防止のため雨乞いの神として信仰された。 当神社の主祭神は應神天皇であり、観応元年九月十五日、京都石清水八幡宮より御分霊を奉迎し、現在地に遷座される。

|

丈六・八幡神社 拝殿 |

丈六・八幡神社 由緒 |

丈六・八幡神社の大ケヤキ |

|

|

|

|

八幡神社 拝殿内部 |

八幡神社 集められた灯籠 |

境内の山の神 |

|

|

|

★丈六・八幡神社の大ケヤキは、名張市エコツーリズムの資料では、幹周/5. 85m、樹高/41m余り、推定樹齢/ 500年余とあります。 御神木とされている。

赤目・丈六 来迎院摂取院 阿弥陀寺

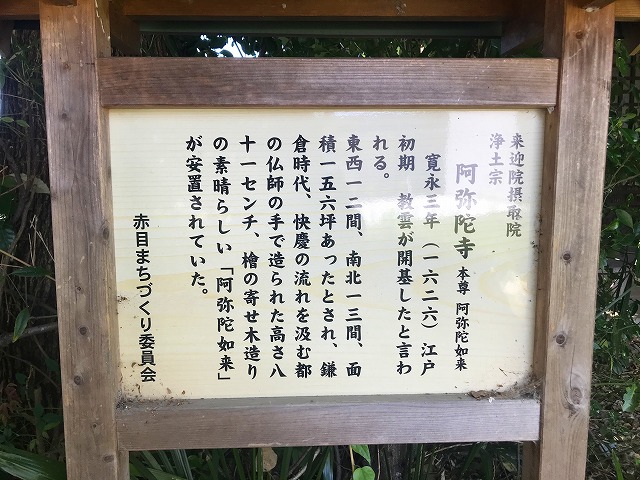

■『来迎院摂取院 浄土宗 阿弥陀寺 本尊 阿弥陀如来

寛永三年(1626)江戸初期、教運が開基したと言われる。

東西十二間、南北十三間、面積百五十六坪あったとされ、鎌倉時代、快慶の流れを汲む都の仏師の手で造られた高さ八十一センチ、檜の寄木造りの素晴らしい「阿弥陀如来あみだにょらい」が安置されていた。 赤目まつづくり委員会』

現在は廃寺になっているようですが、裏手の墓地の手前に立派なお地蔵さんが立っていました。

※道標の「あめがたき」:赤目という言葉は、文献上の初見は比較的新しく元禄4年(1691)であり、当初、平安時代から鎌倉時代にかけては、「黄滝(おうだき)」と言われていました。 その後、「四十九重之滝」・「阿弥陀ケ滝四十八誓願」」・「阿弥陀四十八」・「あめがたき」と変遷し、江戸中期になって「赤目」が地名として用いられるようになりました。 「あめがたき」は、阿弥陀滝のなまったもので、弥陀の四十八誓願から四十八の数が用いられました。 赤目まちづくり委員会資料より

赤目・丈六 丈六寺

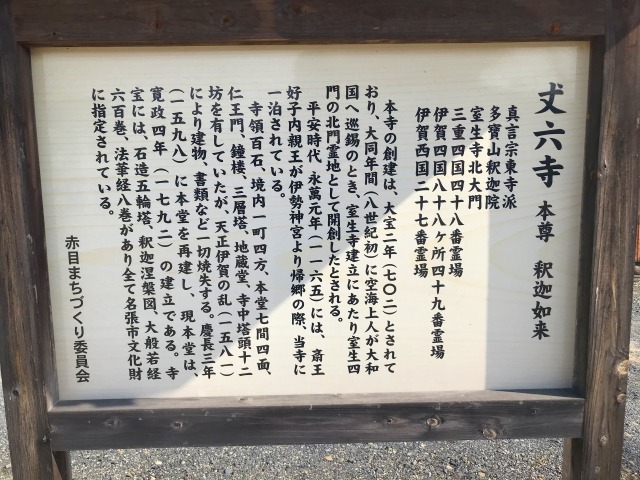

■丈六寺(じょうろくじ)は、三重県名張市にある真言宗東寺派の寺院。 多宝山釈迦院または日光山と号する。 室生寺北門と称されている。 開創についての寺歴は不明であるが、平安期に空海の創建と伝えられる。 大和室生寺の寺記によれば、丈六寺は室生寺への入口で大門が設営され、室生山四門の一つと称されていた。 往時は七堂舎の大伽藍であったと伝える。 平安後期の長寛2年(1164)に斎宮・好子内親王が二条天皇の譲位で伊勢から帰京の途次、この丈六寺で一泊された事実がある。 丈六の釈迦仏を本尊として安置したことから、丈六寺の名が出たのだろうと思われる。 平安後期においてすでに著名な寺院であった。 安土桃山時代(天正伊賀の乱)に全焼するが、数年後に再建。現在の本堂は寛政期の建立とされている。 石造五輪塔は現在修理中で2021年3月には完成予定。

☆三十二相にしたがうと、釈迦は常人の2倍ないし3倍の身長があったとされている。常人の身長は「8尺」であるとされている。釈迦はその2倍の「1丈6尺」となり、これを「丈六」という。 実際の釈迦の姿の等身大像であることを意味する。

|

丈六寺 本堂 |

丈六寺 本堂 山号額 |

丈六寺 境内の地蔵菩薩 |

|

|

|

|

丈六寺 由緒 |

丈六寺 文化財 |

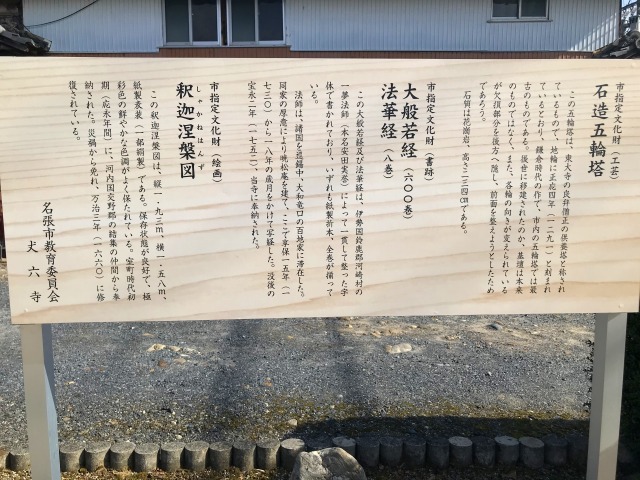

★名張市指定有形文化財 ①石造五輪塔(鎌倉時代後期 正応四年 1291年、花崗岩、高さ 234Cm・良弁僧正の供養塔と伝えられる)②大般若経600巻(江戸時代中期)③法華経8巻(江戸時代中期)④釈迦涅槃図(室町期初期) |

|

|

☆良弁(ろうべん、りょうべん、持統天皇3年(689年) - 宝亀4年閏11月24日(774年1月10日))は、奈良時代の華厳宗の僧。東大寺の開山。通称を金鐘行者といった。

☆斎宮(さいぐう/さいくう/いつきのみや/いわいのみや)は、古代から南北朝時代にかけて、伊勢神宮に奉仕した斎王の御所(現在の斎宮跡)であるが、平安時代以降は賀茂神社の斎王(斎院)と区別するため、斎王のことも指した。

☆好子内親王(こうし(よしこ)ないしんのう、久安4年(1148年)頃 - 建久3年7月3日(1192年8月12日))は、平安時代末期の皇族。伊勢斎宮。 後白河天皇の第2皇女で、母は高倉三位藤原成子(大納言藤原季成の女)。 異母兄弟に二条天皇、同母兄弟に以仁王・守覚法親王・亮子内親王(殷富門院)・式子内親王(斎王)・休子内親王(斎宮)らがいる。

平安時代の治暦二年(1066)に東大寺文書に「綾瀬、大寺」の名が登場する。

平安時代の文書に黒田荘内寺として、赤目滝・青黄竜寺、箕曲中村・棚広寺と壬生寺、相楽・常楽寺、丈六・丈六寺、矢川・比自岐寺が記載されている。

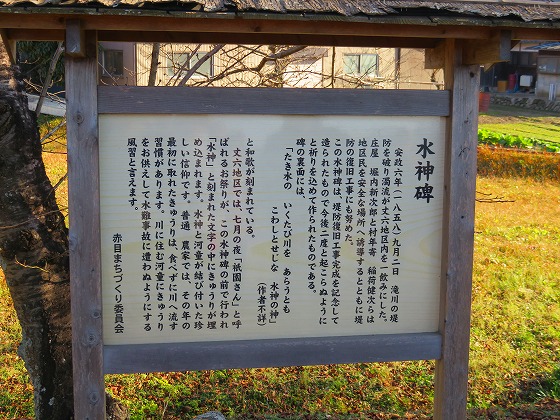

赤目・丈六 丈六橋の水神碑

■丈六にある滝川(赤目四十八滝を流れる川)にかかる丈六橋のたもとの水神碑

時は幕末、安政六年(1858)九月二日、朝より降り出した雨は夜になり、丈六の堤防を破り、濁流が丈六地区を一飲みにした。 庄屋 堀内新次郎と村年寄

稲荷健次らは、自らの身の危険を顧みず浸水の防御にあたるとともに、地区民を安全な場所へ誘導するとともに弥勒垣内の堤防の復旧工事にも努めた。 この水神碑は、堤防復旧工事完成を記念して造られたもので今後二度とおこらぬようにと祈りを込めて安政六年十一月に作られたものである。 碑の裏面には、「たき水の

いくたび川を あらうとも こわしとせじな 水神の神」(作者不詳)と和歌が刻まれている。

|

丈六橋 水神碑 説明 |

丈六橋 川原石の道標 |

丈六橋 東詰 水神碑 |

|

|

|

★川原石の道標には、「右はせミち是より五里、南無阿弥陀仏、左ふどうくちミち」と明和6年(1769年)の日付が刻まれている。 初瀬街道沿い。

★丈六地区では、七月の夜「祇園さん」と呼ばれるお祭りが、この水神碑の前で行われ「水神」と刻まれた文字の中にきゅうりが埋め込まれます。 普通 農家では、その年の最初に取れたきゅうりは、食べずに川へ流す習慣があります。 川に住む河童にきゅうりをお供えして水難事故に遭わぬようにする風習と言えます。

★昔話 蓮如上人(赤目・丈六)

京都東山大谷の本願寺の第七世法主「存如(ぞんにょ)」の長男として生まれた男の子がおってんわ。「蓮如」と名づけられ、のちに第八世法主となる偉いお坊さんや。

蓮如が大人になったとき、本願寺は落ちぶれかけとった。復興を願って蓮如は長く、苦しい教道の道へ入り、右手にいつも錫杖といってスズのついているツエを持って歩いたそうな。

その日は赤目の相楽(さがら)にあるお寺で村人を集め、布教をしておった。そのうち夜もふけたんで、教導を終え、村人たちはわが家へ帰った。

ところがや。蓮如には泊まるところがない。途方にくれて歩いておったら、丈六の又次郎という百姓の家が目に入った。さっそくその戸口を“ドンドン”とたたいてんわ。気のよさそうな又次郎が顔を出した。

「お頼み申す。一夜だけ、のき下をお貸し願いたい。」 「のき下なんと言わんで、どうぞどうぞ。こんなとこでええんでしたら何日でも泊まっていきなしたらええわ。」

又次郎はあたたかくもてなし、その夜は遅くまで蓮如の話に耳をかたむけてな、心を打たれたそうや。 それから二日たった朝、蓮如はお礼に記念の松を植えて旅立った。 松はスクスク育ち、たちまち丈六の名物となったそうじゃ。 蓮如は五十才の時、再び丈六を訪れたんや。その日はちょうど大雨の降ったあとやったんで、川には洪水になるほどの水が流れておっての。蓮如は何を思ったんか知らんけど、向こう岸に筆を一本投げたんや。驚いたことに筆はひとりでに文字をつづっての。 そしたらみるみるうちに川の水が減ってしもうた。そんで、蓮如は川を渡ったそうじゃ。 これが「川越の擁護」といって水神の神通力を与えたと伝えられておるそうな。 話・藤本量子さん(明治四十四年生まれ)

*相楽(さがら)は、宇陀川支流の滝川が合流する地点より下流の右岸に位置する。昭和40年までは長屋と呼ばれていた。 地内の丘陵には、弥生期の遺跡がある。

なお、長屋を相楽に改称した理由だが、長屋では建物の長屋を連想するとの考えから、住民の意向により変えたとされている。

赤目・坂ノ下 地蔵道標 庚申碑

■初瀬街道の坂ノ下の地蔵道標。「右 ならみち」。 奈良県の深野、笠間峠方面の入口にある。

東大寺二月堂のお水取りに使う松明を納める伝統行事、その松明を運ぶ道中の坂ノ下。

★庚申(こうしん)とは、干支(えと)、すなわち十干・十二支の60通りある組み合わせのうちの一つである。庚申信仰では青面金剛と呼ばれる独特の神体を本尊とするが、これは南方熊楠によればインドのヴィシュヌ神が転化したものではないかという。

★青面金剛(しょうめんこんごう)は、日本仏教における信仰対象の1つ。 青面金剛明王とも呼ばれる。夜叉神である。 インド由来の仏教尊像ではなく、中国の道教思想に由来し、日本の民間信仰である庚申信仰の中で独自に発展した尊像である。庚申講の本尊として知られ、三尸(さんし)を押さえる神とされる。 道教では、人間の体内には三尸という3種類の悪い虫が棲み、人の睡眠中にその人の悪事をすべて天帝に報告に行くという。 そのため、三尸が活動するとされる庚申の日(60日に一度)の夜は、眠ってはならないとされ、庚申の日の夜は人々が集まって、徹夜で過ごすという「庚申待」の風習があった。

■井手・稲荷神社 最初の鳥居から延々と石段が続いた先に拝殿と本殿が祀られています。

黒田 宝池山 法然寺

■宝池山法然寺 名張市黒田の通称・愛宕山の麓に法然寺があります。 かつて伊賀国の浄土宗布教の拠点であったと考えられるこの寺院は、江戸時代には規模を縮小し、榮林寺の末寺となった。

本尊の阿弥陀如来立像は、平安後期に一木造で彫られたものである。 法然上人(平安時代末期の長承2年(1133年) - 鎌倉時代初期の建暦2年(1212年))の消息(手紙)で知られる「黒田の聖人」ゆかりの地ともされ、浄土宗が諸国へ広まった歴史を感じとることのできる場所である。

★法然寺供養塔 市指定文化財(工芸品) 法然寺跡の小さなお堂に安置された、総高110cmの石塔で、一部欠損していますが、六面石幢(ろくめんせきどう)に相輪(そうりん)がのる特異な(浄土宗独特)形式です。 石質は黒色安山岩。

幢身(どうしん)に刻まれた銘文には、浄土宗じの開祖源空(法然)以下十六代にわたる先師を供養するために、六代玄心の弟子智玄が、南北朝時代の至徳元年(1384、南北朝)に建立した銘文が記されています。

源空・弁阿・然阿・礼阿・向阿・玄心へと、六代にわたる系譜は、黒田の法然寺ほうねんじが京都清浄華院(一条派)に繋がる寺院であったことが伺えます。 後ろは愛宕山。

(側面) 至徳元年(甲子)六月廿五日

(正面) 源空大和尚 然阿大和尚 向阿大和尚 弁阿大和尚 礼阿大和尚 玄心大和尚

(側面) 沙門 智玄 名張市教育委員会(境内掲示)

|

法然寺 道案内 |

法然寺供養塔 |

法然寺 多数の仏様 |

|

|

|

|

法然寺供養塔 紹介 |

法然寺供養塔のお堂 |

法然寺供養塔のお堂 |

|

|

|

|

浄土宗宗宝保護文化財 |

法然寺供養塔 |

|

|

|

★浄土宗宗宝保護文化財 第1-075号 九輪塔(日本浄土祖師六人) |

★黒田の聖人 生没年不明。法然が『一紙小消息』を授けた相手(『和語灯録』四「黒田の聖人へつかわす御文」)。 この聖人がいかなる人であるかは、『和語灯録日講私記』四では、伊賀国名張郡黒田(三重県名張市黒田)に伝法然分骨石塔があることから、ここに住した僧であるとする。 重源とする説や、その弟子の行賢とする説などがあげられるが、いずれも確定的ではない。

※浄土宗、時宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗等の鎌倉仏教(新仏教)は、平安旧仏教(華厳宗、法相宗、律宗、天台宗、真言宗など)の迫害と弾圧を潜り抜けながら民衆の中に根を下ろした。しかし鎌倉時代には旧仏教を圧倒することは出来ず、南北朝の争乱を経て室町・戦国期には旧仏教をしのぐほどの勢力となった。

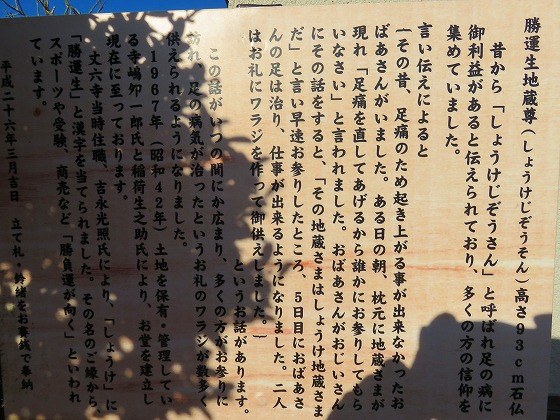

安部田 勝運生地蔵尊

■勝運生地蔵尊(高さ93cm石仏、初瀬街道)昔から「しょうけじぞうさん」と呼ばれ足の病に御利益があると伝えられており、多くの方の信仰を集めていました。 言い伝えによると その昔、足痛のため起き上がる事が出来なかったおばあさんがいました。 ある日の朝、枕元に地蔵さまが現れ「足痛を直してあげるから誰かにお参りしてもらいなさい」と言われました。 おばあさんがおじいさんにその話をすると「その地蔵さまはしょうけ地蔵さまだ」と言い早速お参りしたところ、五日目におばあさんの足は治り、仕事が出来るようになりました。 二人はお礼にワラジを作って御供えしました。」 というお話があります。 この話がいつの間にか広まり、多くの方が、お参りに訪れ、足の病気が治ったというお礼のワラジが数多く供えられるようになりました。 昭和四十二年(1967)、土地を保有・管理している寺嶋夘一郎氏と稲荷生之助氏により、お堂を建立し現在に至っております。 その名のご縁から、スポーツや受験、商売など「勝負運が向く」といわれています。

|

初瀬街道 安部田 |

勝運生地蔵尊 謂れ |

勝運生地蔵尊 |

|

|

|

|

錦生の山々 |

矢川の踏切(近鉄大阪線) |

矢川隧道 記念碑 |

|

|

|

★矢川隧道、通称、熊岩隧道(ずいどう)。 明治初期、名張市の矢川住民らの協力で完成した農業用水トンネル矢川隧道は、別名熊岩隧道とも呼ばれ、その完成を讃える記念碑が矢川の踏切(近鉄大阪線)の脇に大きな石碑として残っている

矢川 春日神社

■祭神 天児屋命、他4柱。創建は不詳である。古く鹿高山に鎮座し「加陁賀(かだか)明神」と称していた。 現在 安部田に鹿高神社が存在しているが、この鹿高神社は古くは案部田神社と称していたという。 神宮寺に極楽寺、円楽寺がある。 春日神社石燈籠は三重県指定有形文化財。 燈籠銘文に「願主藤原康 正平八年癸巳十月廿二日○○沙弥得円」とある。 南北朝時代(正平8年(南朝暦)、1353)の紀年銘がある燈籠は珍しいという。

1333年 元弘3年 ・鎌倉幕府が崩壊する

1334年 建武元年 ・後醍醐天皇が親政を開始。(建武の新政)

1338年 暦応元年(北朝) 延元3年(南朝) 足利尊氏が征夷大将軍になり、室町幕府を開く。

1349年 貞和5年 正平4年 観応の擾乱が勃発(~1352)(将軍足利尊氏の弟で幕府の実権を握る足利直義の派閥と、幕府執事 高師直・将軍尊氏の派閥が争い、最終的に師直も直義も死亡したことから、生き残った尊氏が擾乱に勝利した。)

安元元年(1175年)に東大寺領黒田荘(伊賀国名張郡)に乱入した名張郡司源俊方と興福寺僧らが、東大寺の文書において悪党とされていた。12世紀から14世紀にかけて東大寺領黒田荘(伊賀国)で活躍した「黒田悪党」大江氏が著名である。鎌倉幕府倒幕時に後醍醐天皇方についた楠木正成(河内国)、赤松則村(播磨国)、名和長年(伯耆国)、瀬戸内海の海賊衆らは、悪党と呼ばれた人々だったと考えられている。 黒田の悪党(名張の武士団)は、南朝方。

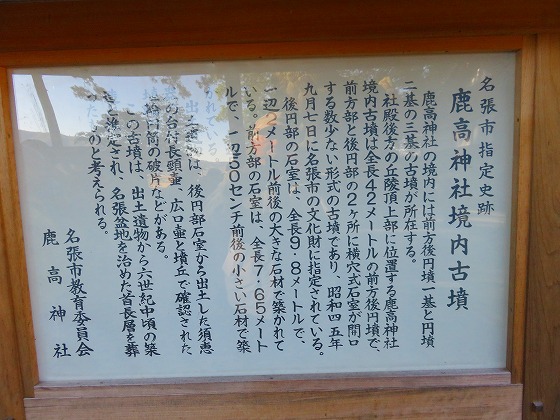

安部田 鹿高神社

■鹿高神社は、三代実録記載の古社である。 社伝によれば、壬申の乱のおり大海人皇子が吉野より美濃へ進軍の際にこの地を通過、おりしも宇陀川が洪水となり、進軍が出来なくなった。 その時、神霊が二頭の鹿となって現れ、軍勢を対岸に渡した。 所が二頭の鹿は一頭に変わってしまい、片鹿と呼ばれたのが地名となり、鹿高(かたか)と転じた。 その後、勝利した大海人皇子が感謝し、この地に鹿高大神として祀った。 明治末の合祀までは春日神社だった。

★『日本三代実録』は、日本の平安時代に編纂された歴史書。延喜元年(901年)に成立。編者は藤原時平、菅原道真、大蔵善行、三統理平。編年体、漢文、全50巻。

★『菅笠日記』は、本居宣長が43歳の時、明和9年(1772)3月5日から14日まで10日間、吉野、飛鳥を旅した時の日記。上下2巻。この日記は文章、記述、構成も優れ、その後、吉野や飛鳥を巡る人々のガイドブックとしてもよく読まれた。

安部田 兵頭瀬

■壬申の乱の時,大海人皇子は奈良の吉野を出て、鹿高神社を左に見て宇陀川に出ると,白鹿の伝説がある名張市安部田に到達する。 大海人皇子(後の天武天皇)が宇陀川の水かさが増して渡れないので困っていると,白鹿が現れて大海人皇子を背に乗せて渡ったという伝説がある。 その地を兵頭瀬(ひよどせ)といい,三重県名張市安部田を流れる宇陀川にある。 鹿高神社の前あたり。

|

宇陀川 |

兵頭瀬(ひよどせ) |

|

|

||

★夜中に隠郡(なばりのこおり-三重県名張市)に着く。 隠駅家(うまや-早馬がおかれた所・中継点)があり,これを焼き払った。村に向かって,「天皇が東国に入っていくから出てきなさい」と声をかけるがだれも出てきて従う者はいなかった。 日本書紀はここで大海人皇子を「天皇」としている。「天皇」は大海人皇子をさし,ここで初めて「天皇」という称号を用いた。このことは,皇位は大海人皇子にあることを主張しているともいえる。

矢川 矢川隧道、別名熊岩隧道

■江戸期には宇陀川の水利工事と新田開発が進みましたが、矢川の「熊岩」はその象徴です。 巨岩と宇陀川の淵、水際に連続して穿たれた穴は、木製の水路を透すために絶壁を穿った名残です。

明治十八年。熊岩の水路問題を解決するため、村民は結束し水路を通すためのトンネル工事に踏み切ります。 約三年の難工事の末、山の裏側にあたる春日神社まで「矢川隧道」というトンネルが開通し、矢川の水利は安定しました。

|

矢川 矢川隧道 熊岩 |

矢川隧道 残留物 |

矢川 矢川隧道 穴 |

|

|

|

|

矢川 矢川隧道 |

宇陀川 |

近鉄電車 |

|

|

|

|

宇陀川用水 |

宇陀川用水 |

|

|

|

|

安部田 郷土資料館 オオサンショウウオ

■名張市郷土資料館では、日本固有のオオサンショウウオを保護するため、チュウゴクオオサンショウウオとの交雑種137匹(平成29年6月現在)を敷地内のプールで飼育し、来館者の方に見学していただいたり、専門家の研究などにも役立てています。 阿清水川(安部田地内)で見つかったオオサンショウウオの幼生(生後8ヶ月~2年半程度)を見学してもらうこともできます。

|

オオサンショウウオ |

オオサンショウウオ |

オオサンショウウオ |

|

|

|

★日本固有のオオサンショウウオは、1952年に特別天然記念物に指定されている世界最大の両生類で、その大きさは最大で150cmにまで成長し、正確な寿命はわかっていませんが、100年程度生きるのではないかと推測されています。

3000万年前からその姿を大きく変えずに生きてきた「生きた化石」とも呼ばれるオオサンショウウオですが、環境省レッドリスト、IUCN(国際自然保護連合)レッドリストには絶滅危惧種として記載され、近年では開発や、かつて食用として輸入されたチュウゴクオオサンショウウオとの競合などで個体数は減少の一途をたどっています。

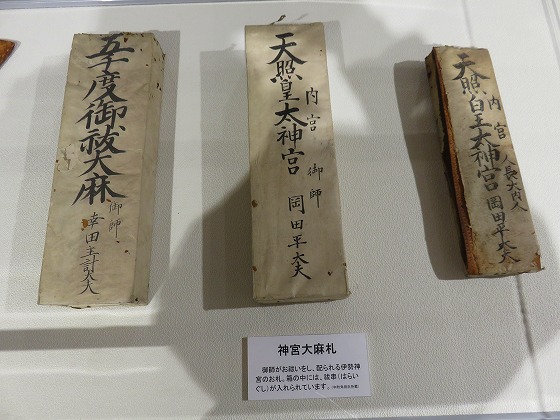

安部田 郷土資料館

■名張市郷土資料館は、平成26年3月に閉校した旧錦生小学校の跡地を活用し、翌年4月に開館しました。 市内で出土した埋蔵文化財をはじめ、市で所有している文化財を保管、展示しており、小中学生向けには、まが玉や銅鏡づくりができる体験事業を常時行なっています。

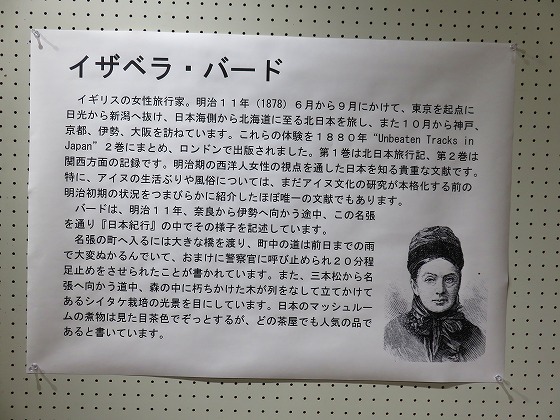

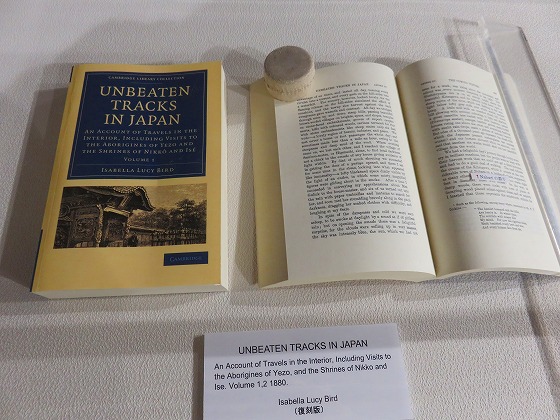

★イザベラ・ルーシー・バード(Isabella Lucy Bird, 1831年(天保2年) - 1904年(明治37年))は、19世紀の大英帝国の旅行家、探検家、紀行作家、写真家、ナチュラリスト。

1878年(明治11年)6月から9月にかけ『日本奥地紀行』は執筆され、1880年(明治13年)に "Unbeaten Tracks in Japan"(直訳すると「日本における人跡未踏の道」)として刊行された。

名張へは明治11年に来たそうで、シイタケ栽培に驚いたと書いてあります。

錦の機殿(錦生)

今はもう大昔のことじゃ。天照大神はもともと皇居のなかに祭られておった。しかし、第十代崇神天皇は、娘の豊鍬入姫に大神を大和の笠縫村へ移させた。そして、第十一代垂仁天皇が、再び笠縫村から移すことを考え、娘の倭姫命に「大神の鎮座に適するところをさがせ。」と命令。倭姫命は大神のご神体である鏡を奉じてな、笠縫村を出発。宇陀から名張にやってきたんじゃと。

名張の市守宮ていうところに大神を二年間一時鎮座して、機殿(はたどの)を建ててな。そこにいる間は大神の錦の衣を織ったそうな。錦の織物をつくる機殿があったところからな、ここを錦生(安部田)というようになったそうな。

大神を二年間鎮座させた市守宮は、今の蛭子神社やといわれてるけど、ほかに宇流富志弥神社とか積田神社との説もあってな、はっきりせんのやわ。

それから後、上野の上神戸の穴穂宮(神戸神社)で四年間と柘植の都美恵宮で二年間、それぞれ一時鎮座したあとな、近江、美濃を巡行して伊勢に入った。やがては五十鈴川のほとりに大神を遷座したんやわ。奈良・桜井の三輪山の北のほうにある桧原神社は「元伊勢」といってな、笠縫村の跡やって伝えられてるそうじゃ。 話・錦生のお年寄り 「なばりの昔話」より

八幡宮の伝説(黒田字溜り)

黒田字溜りに八幡神社があった。明治40年に黒田勝手神社に合祀された。

天正伊賀の乱のあと、黒田出身の「岩宝安之丞」という武士がおりましたそうや。今の藤堂屋敷の高台に名張城を築いた「松倉豊後守勝重」の子供、重政の家ですわ。豊後守は、九州・島原城六万石の城主になりましたんやが、島原の乱がおこりましてのう。松倉家は、断絶、家来の安之丞も浪人になってしもうた。

安之丞には島原で愛していた一人の若い女がいてのう。けれど、浪人の身になっては食べていくのもたいへんなことで、女を幸せにすることはとうていできん。安之丞は黙って黒田の地へ帰って来ましたんじゃ。しかし、別れて来た女が毎晩のように夢枕にうらめしそうな顔で現れるので、無動寺の住職「快誘」のもとに行き、仏門に入りなすった。名を「知言」と改めて毎夜、修行に励んでおった。

ところがある夏の暑い日に、女が安之丞を慕ってはるばる遠い九州から黒田にやって来た。二人は偶然にも道端で出会ってしもうたんや。深編笠をかぶり僧の姿になっている知言を一目見て女は声をかけたそうじゃ。 「あのう、もしやあなた様は、安之丞さまではございませんか。」

「いや、わしは知言と申す坊主でござる。」

「いえ、お姿はお変わりになっていらっしゃるけれど、安之丞さまに違いありません。安之丞さま、わたくしでございます。」 女は知言にしがみつくようにして言いなすったそうじゃが、

「人違いじゃ。わしは、そなたに会ったこともない。さあ、道を開けなされ。」

知言は一瞬、はっとしたものの、つれなく言って女を突き離してしまったそうじゃ。

女は、なおも知言の後を追って来て、「安之丞さま、あまりでございます。わたくしはあなたさまだけが生きがいでした。なのに、どうして…。わたくしは、今日戻ってくださるか、明日戻ってくださるかと、毎日あなたさまのことばかりを考えて暮らしておりましたのに。」

女は涙ながらに切々と訴えましたんや。しかし、知言は、「わたしは知らない。そなたの思い違いだ。」 まったく聞き入れへんだそうじゃ。

知言坊につれなくされた女は、黒田の村人「竹田貞則」に訴え出ましたんや。

貞則は、知言を呼んで一緒になるようにさとしたけど、知言の決心は動かんかった。

女は覚悟を決め、知言の家の前で食を断ち、数日後に死んでしまいましたんじゃが、そのとき

「はるばると とうて尋ねて 百七日 会うてはかなき 知言坊かな」

恋のはかなさを悲しみ、恨みのこもった歌を口ずさんで息絶えてしもうた。

ところが、その夜から知言の枕元に大蛇が現れ始めた。大きな口をあけ、ひとのみにしようと、ものすごい形相で追って来るそうじゃ。あまりの恐ろしさに刀で切ろうとすると、大蛇は裏庭の大石の下に隠れてしまう。知言は夜も眠れず、気もくるわんばかりになったそうや。貞則はその様子を見て、「死んだ女の思いがまつわりついているのだ。今すぐ宮を造り、八万大菩薩を祭るのだ。」

知言が、さっそく八幡宮社を建てると、大蛇はもう現れんかったそうや。

話・黒田のお年寄り 「なばりの昔話」より

桶子神社(井手)

神社は、いまは畑になっている。「伊賀国誌草稿」には「桶子社。井手村字桶子谷にあり。 境内512坪。創建詳ならず。豊日別神をまつる。祭日10月1日。 伝え言う、初め大和国にあり、旱魃雨を祈る。 その験なし。土人怒って神体を河中に投ず。流れて木村に至る。 村人これを取り、もってこの地に鎮祭すと。天正18年11月15日これを再建す」と。

「室生村史」によれば、桶子宮を流したのは南竜口で、白山神社の前身の社にまつった神だったが、雨乞いの祈願をしても神徳はなかったので桶に入れて流したものだという。 後に建てた同神社最古の棟札は永徳2年とあるからこの神を流したのはそれ以前となり、鎌倉~南北朝時代の頃と推定される。 黒田・結馬・井手・坂ノ下4部落の共祭にかかり、明治41年黒田勝手神社に合祀された。

注)Wikipediaとなばりの昔話、名張雑纂の資料、

等を参考にさせてもらっています。

|

名張市|赤目地区の神社・仏閣 |

|

|