名張市|鴻之台・夏見地区 夏見廃寺 |

はじめに

この地域には、夏見廃寺は名張川右岸の夏見男山南斜面にある古代寺院跡で、出土遺物から 7世紀の末から8世紀の前半に建立されたと推定されています。

奥春日と呼ばれる大銀杏がある積田神社、他には福典寺、上山古墳群、下川原遺跡(縄文~)、鴻之巣遺跡、男山古墳群、中川原遺跡(縄文)、坊垣遺跡(古墳)、糸川橋遺跡(飛鳥・奈良~)、奥出遺跡(縄文~)などがあります。

・夏見は、名張川に青蓮寺川が合流する地点の東側にある。川沿いの東側の丘陵に、縄文期から弥生期にかけての遺跡がある。古くから集落があったと思われる。古代からの夏見郷の郷名は、この夏見の集落に由来すると思われる。 この地の北側の男山(225m)の南のふもとに、飛鳥期(7世紀の末から8世紀の前半)に夏見廃寺(昌福寺)が建立された。 平安期に入ると多貴内親王・二品酒人内親王・勘解由長官藤原朝成・伊勢神宮・興福寺の領主が現れる。平安後期には夏見地内の一切の国衙領・私領が否定され、一円東大寺の所領に組み込まれた。 夏身氏が住んで夏見と呼ばれたのではなく、以前にナツミという地名が存在していた。

2020年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2020年以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページの索引 [ 夏見廃寺|積田神社|福典寺|上山古墳群|下川原遺跡|奥出遺跡 横渕古墳群と柿谷古墳群|糸川橋遺跡|鴻之巣遺跡 ]

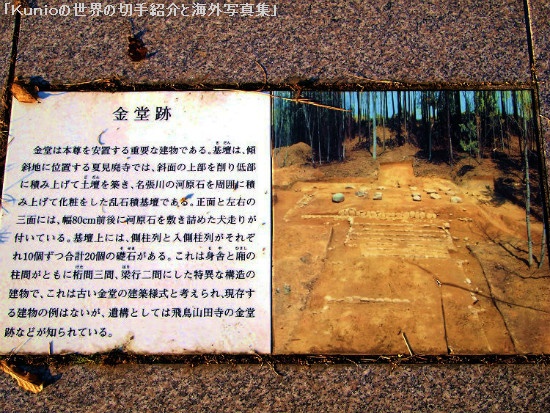

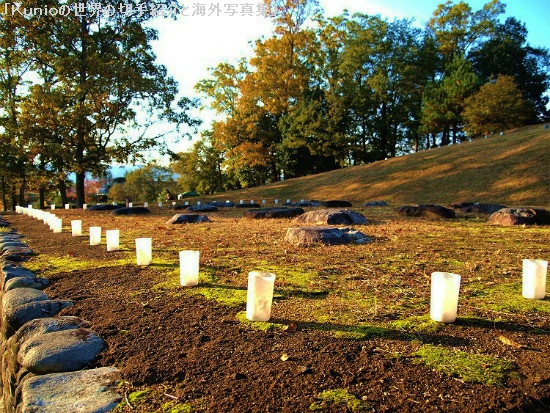

夏見 国の史蹟 夏見廃寺

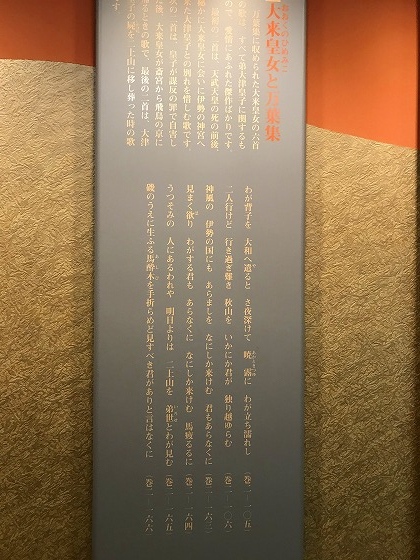

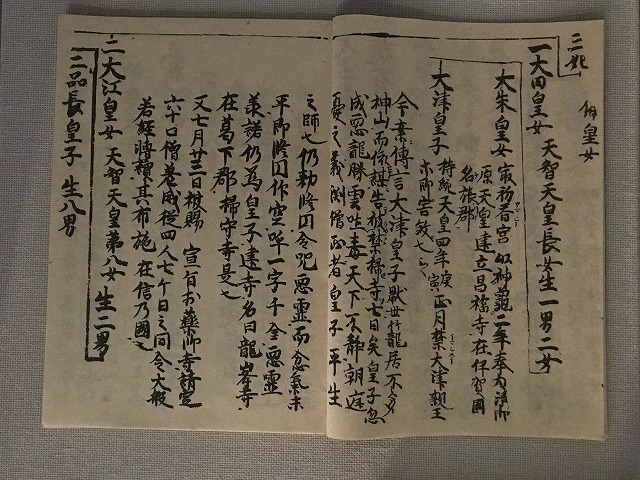

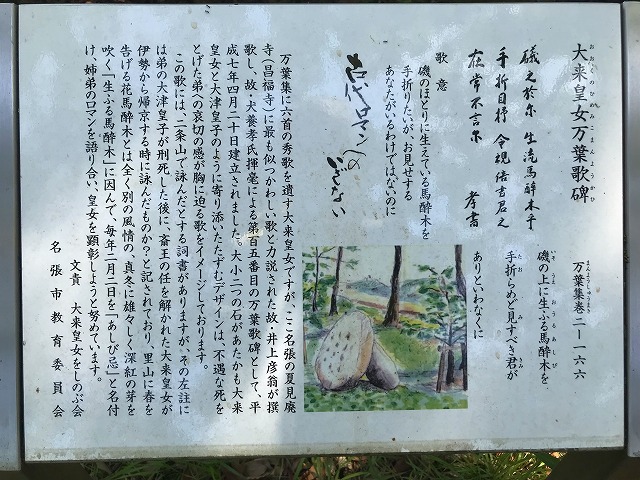

■夏見廃寺は名張川右岸の夏見男山南斜面にある古代寺院跡で、出土遺物から 7世紀の末から8世紀の前半に建立されたと推定されています。 醍醐寺本薬師寺縁起に「大来皇女、最初斎宮なり、

神亀2年(725)を以て浄(御)原天皇(天武天皇)のおんために昌福寺を建立したまう。 夏身と字す。 もと伊賀国名張郡に在り。」 と記載された個所があり、その昌福寺が夏見廃寺と考えられています。 天智天皇の子、大友皇子と天皇の弟、大海人皇子(天武天皇)の間に、

皇位継承をめぐって壬申の乱(672年6月)が起こり、大海人皇子が吉野で秘かに挙兵し、美濃国不破関に向かう途中、夜半に名張に着きます。 駅家に立ち寄り「天皇、東国に入ります」と告げますが、これが、これまでの「大王」が「天皇」と呼ばれた最初であるという説があります。 戦いに勝った大海人皇子は、3か月後に飛鳥に帰りますが、その前夜名張に

一泊しています。 往復とも夏見のあたりを通り、名張川を渡ったと思われます。 天武天皇にとって出陣と凱旋の地、名張を終生忘れられなかったと思われます。

(参考文献)夏見廃寺 (1981年) 夏見廃寺―第1次発掘調査概要 (1985年)

★『倭姫命世記』に、「六十四年丁亥、伊賀國の隠(なばり)の市守宮(いちもりのみや)に遷幸(みゆき)なりまして、二年斎(いつ)き奉る」とある。倭姫命は六十四年、伊賀国の隠の市守宮に遷幸され、その地で二年の間大神を奉斎された。倭姫命が大和国から伊賀国に遷られたとする市守宮の記事は世記のみで、書紀にも儀式帳にも無い。世記の遷宮記事は史実の確証を欠くが、市守宮の所在を想定する郷土史家の資料等で、比定地を五ヵ所とした。私共がこの地を訪れたのは、涼風の立ち始めた秋であった。 以下、市守宮(『倭姫命世記』のみに記述。)

① 蛭子神社(えびすじんじゃ、三重県名張市鍛治町)、② 田村大明神(現・小祠。美波多神社に合祀。三重県名張市新田・美波多神社(みはたじんじゃ))、③

名居神社(ないじんじゃ、三重県名張市下比奈知)、④ 宇流冨志禰(うるふしね)神社(三重県名張市平尾)、⑤ 三輪神社((現在箕輪神社に合祀)、跡地に小祠・稲荷神社に合祀。三重県名張市瀬古口丁ノ坪・稲荷神社) 、隠(なばり)は名張の旧称である。佐佐波多宮より隠までの名張街道は、かつて壬申の乱で皇位に就いた大海人皇子が往来した道でもある。

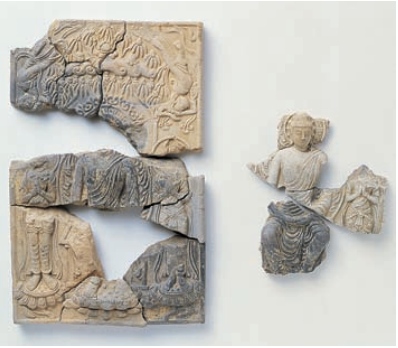

■夏見廃寺跡 夏見字男山2810 白鳳~平安 せん仏、軒丸瓦、軒平瓦 国指定史跡、昭和21.22年 京 都大学発掘、昭和59・60・61・平成3年度市発掘調査

※大型多尊塼仏、方形三尊塼仏は、大和・二光寺廃寺(御所市)と同范。 塼仏は全てが共通するのではなく、独自のものもある。 軒丸瓦、軒平瓦は夏見廃寺独自のもの。 一部の軒丸瓦は大和・毛原廃寺(山添村)、岩屋瓦窯(がよう)と同范。 他、一部の軒平瓦は毛原廃寺、岩屋瓦窯、伊賀国分寺(伊賀市)、鳳凰寺廃寺(伊賀市)、財良廃寺と同范。

◇「日本書紀の記述通り」 専門家、調査の意義強調 越塚御門古墳など被葬者確定的 (夏見廃寺の関連)

新たに見つかった石室などについて説明する西光技師ら(明日香村で) 「まさに日本書紀の記述通りだ」。 明日香村の牽牛子塚(けんごしづか)古墳(7世紀後半)に接して新たに見つかった越塚御門(こしつかごもん)古墳。 9日の村教委の発表を受け、被葬者は、牽牛子塚古墳が斉明天皇と娘の間人皇女(はしひとのひめみこ)、越塚御門古墳が孫の大田皇女(おおたのひめみこ)と確定したとする声が専門家から相次いだ。 飛鳥時代の歴史に新たな光を当てる成果に、注目が集まりそうだ。 村文化財顧問の木下正史・東京学芸大名誉教授(考古学)は「日本書紀の記述通りで、疑いようがない。 牽牛子塚古墳にとどまらず、他の飛鳥時代の古墳の被葬者像や、飛鳥の歴史全体を考える定点となる」と調査成果の意義を強調する。 越塚御門古墳の石室は、同村にある「飛鳥の謎の石造物」の一つとされる鬼ノ俎(まないた)・雪隠(せっちん)古墳と同型だった。 猪熊兼勝・京都橘大名誉教授(同)は、斉明天皇が同古墳から牽牛子塚古墳に改葬されたとする考えを示したうえで、「日本書紀が歴史を忠実に記していたことを目の当たりにする大きな発見だ」と評価する。 昨年9月から続く長丁場の発掘現場。調査を担当した村教委文化財課の西光慎治技師(40)と、調査補助員の関西大考古学研究室3年、辰巳俊輔さん(20)は、牽牛子塚古墳の範囲を調べるうちに、墳丘の痕跡が全くない想定外の場所から、新たな古墳を発見することになった。 西光技師は2002年、鬼ノ俎・雪隠古墳が二つの石室を備えた長方形墳(双室墳)で、斉明天皇と孫の建王(たけるのみこ)の合葬陵との新説を唱えている。 今回の発見に、「事実関係をきちんと調査するのが現場担当者の務めだが、個人的には、牽牛子塚古墳と鬼ノ俎・雪隠古墳とのつながりが出てきたのが意義深い。 『飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群』の世界文化遺産登録に向けた弾みになれば」と笑顔を見せた。(2010年12月10日

読売新聞)

夏見 積田神社

■積田神社(つむたじんじゃ)は、南都春日大社奥宮や別名を積田の宮とも言われ、今から約1240年前の四十八代称徳天皇(女帝・孝謙天皇)の御宇神護景雲元年(767)丁未六月二十一日鹿島大神(武甕槌命)が常陸国鹿島より(現茨城県鹿島神宮)大和国春日大社(奈良)へ御遷幸の途次留在された霊蹟にして、古書に伊賀の国名張郡夏美郷御成の宮、或いは宇成神社とあるのは即ち是である。 爾来、この神社が南都春日大社奥宮(入口に石碑があり)といわれてる所以である。 前には青蓮寺川、裏には名張川が流れ、直ぐに合流してます。 目前の夏見橋は、曽爾街道の起点。 この辺りは壬申の乱の時も大海人皇子の通過点だったと思われる。 いまセキダと呼ぶが本来はツムタ。

江戸時代には宮坊として神宮寺があった。 社地の南西に堂宇があり、福典寺の末で日秀山最勝院大五竜寺と称した。 本尊の十一面観音は福典寺に。 明治維新に廃絶。

■赤坂遺跡 夏見字赤坂 奈良 範 囲400㎡、柱穴、掘立柱建物、

集水的な落ち込み 土師器、須恵器、円面硯、緑釉陶器、瓦、墨書土器

昭和58年度市発掘調査

■赤坂1号墳 夏見字赤坂 古墳 円墳、径13m、高4m、横穴式石室(両袖式)

旧称「男山古墳群1号墳」

■赤坂2号墳 夏見字赤坂 円墳、径5m、高3m、横穴式石室 旧称「男山古墳群2号墳」

■赤坂3号墳 夏見字赤坂 古墳 横穴式石室 一部破壊、石材散乱、

旧称「男山古墳群3号墳」

■赤坂4号墳 夏見字赤坂 古墳 円墳? 全壊、旧称「男山古墳群4号墳」

■赤坂5号墳 夏見字赤坂 古墳 規模不明

■赤坂6号墳 夏見字赤坂 古墳 規模不明

■北上田1号墳 夏見字赤坂 古墳 径8.3m、横穴式石室 墳丘一部破壊、

天井石露出、通称「北上田」

■北上田2号墳 夏見字赤坂 古墳 円墳、径15.6m、横穴式石室

■北上田3号墳 夏見字赤坂 古墳 円墳、径6.6m、横穴式石室 墳丘一部破壊

■北上田4号墳 夏見字赤坂 古墳 規模不明、横穴式石室 墳丘破壊

■男山1号墳 夏見字男山2826 古墳 円墳、径5m、横穴式石室 須恵器

昭和56年度市発掘調査、消滅

■男山2号墳 夏見字男山 古墳 円墳、径4m、横穴式石室 須恵器

昭和56年度市発掘調査、消滅

■男山3号墳 夏見字男山 古墳 円墳、径4m、横穴式石室 須恵器

昭和56年度市発掘調査、消滅

■男山4号墳 夏見字男山 古墳 円墳、径4m、横穴式石室、組合せ石棺

須恵器 昭和56年度市発掘調査、消滅

■狭間遺跡 夏見字狭間 弥生~ 範囲50m×80m 須恵器、瓦器、石鏃

■後出遺跡 夏見字後出 縄文~古墳 範囲250m×400m 石鏃、石器剥片、土錘

夏見 瑠璃山 寿命院 福典寺

■名賀郡史によると「福典寺は聖武天皇(701年〈大宝元年〉 - 756年)の勅願所・旅宿で、東照院と号し、現在地より500m南の男山にあったが、天正伊賀乱の兵火で焼失し現在地に移った」とある。

また建保六年(1218)の東大寺文書に「僧善巧が東大寺に作田二反を寄進、その内一反が福田院田である」と記され、この福田院が福典寺ではないかと考えられている。 鎌倉初期には既に存立していたことがわかる。 記録によれば、大僧都忠遍を中興の祖としている。 この方の没年は慶長十五年(1610)である。この頃街道筋にある長谷寺との関係も深く、長谷寺十ヵ寺の一つに数えられていたという。 明治維新の神仏分離の際、積田神社の別当寺大五龍寺の本尊十一面観音と不動明王は当寺に移され、秘仏として尊像は守られてきた。 真言律宗 「伊賀四国第四十七番霊場

瑠璃山 福典寺」、「三重四国第四十六番霊場 寿命院 福典寺」

★別当寺(べっとうじ)とは、専ら神仏習合が行われていた江戸時代以前に、神社を管理するために置かれた寺のこと。

|

福典寺 山門 |

福典寺 山門 |

福典寺 本堂 |

|

|

|

|

福典寺の本尊薬師如来 |

大五龍寺の本尊十一面観音と不動明王 |

福典寺境内の13重塔 |

|

|

|

|

福典寺境内に造立の室町時代・江戸時代の宝篋印塔や五輪塔 |

||

|

|

|

東照院は、和銅年間(708~715年)に行基菩薩により建立され、4ヶ寺を末寺に持つ大寺であり、聖武天皇が信楽保良宮に行幸された時、旅宿に定められたという由緒ある寺院で、弘法大師も訪れている。

★境内に造立の宝篋印塔は延享四年(1747)、宝暦五年(1755)のものと室町期のものと計三基が造立されている。高さ約三m程の巨大なもの。 上の写真の一番左の宝篋印塔残欠は笠石高45cm、同幅50.4cm、基礎石高40cm、同幅52cm 無銘(室町時代) 花崗岩製。

★宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、墓塔・供養塔などに使われる仏塔の一種である。五輪塔とともに、石造の遺品が多い。

夏見 上山古墳群 坊垣の地蔵さん

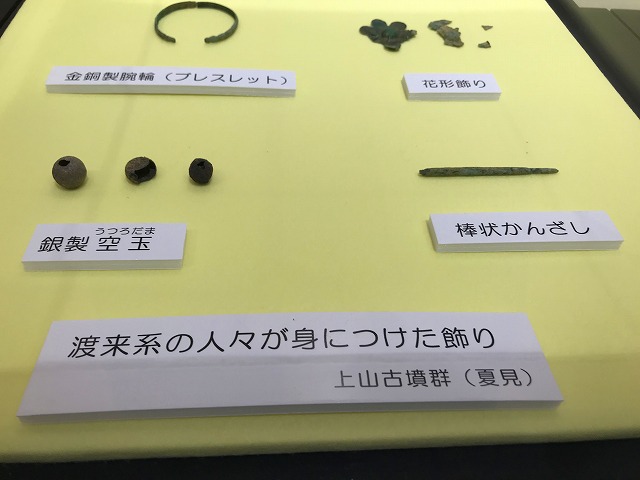

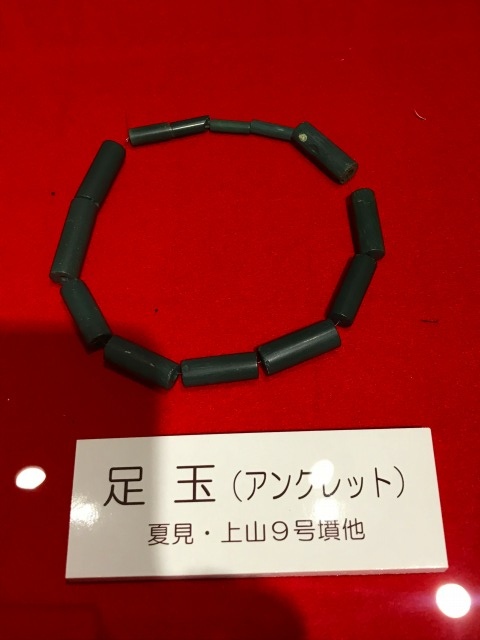

■名張川と青蓮寺川に挟まれた夏見の中川原地区に散在する古墳群で、総数14基を数える。 昭和61年(1986)に住宅地造成(春日丘)のため、9号墳以下5基の古墳が調査された。

確認されている古墳は、すべて横穴式石室を内部構造とする古墳時代後期の古墳。 7号墳からは銅製の棒状簪(かんざし)が見つかっており、両端は腐食のため欠損しているが、全長76mm、最大厚は5mmであり、片方には耳かきが付くと考えられる。

|

上山古墳出土品 渡来人の人々が身に着けた飾り |

上山9号墳 アンクレット |

地蔵立像石摩崖仏 |

|

|

|

■上山1号墳 夏見字上山1682 古墳 円墳?、横穴式石室 銅環 全壊

■上山2号墳 夏見字上山1656 古墳 円墳、径6m、高1.2m 一部破壊

■上山3号墳 夏見字上山1655 古墳 円墳、径約10m、高1.5m、石室ありか? 痕跡のみ

■上山4号墳 夏見字上山1655 古墳 円墳、径15.4m、横穴式石室 須恵器、刀子、組石石棺

一部破壊

■上山5号墳 夏見字上山1589 古墳 円墳、径10.8m、横穴式石室 一部破壊

■上山6号墳 夏見字上山1614 古墳 円墳、径11m、高2m、横穴式石室(両袖) 人頭骨

墳丘一部破壊、天井石の一部破壊

■上山7号墳 夏見字上山1750 古墳 円墳、径12m、横穴式石室(両袖)

須恵器高杯・器台、銅製棒状かんざし、銀環 昭和61年度市発掘調査、消滅

■古墳 上山8号墳 夏見字上山1750 古墳 円墳、径12m、横穴式石室(両袖) 須恵器、金環

昭和61年度市発掘調査、消滅

■上山9号墳 夏見字上山1751 古墳 円墳、径15m、横穴式石室(片袖)、組合せ石棺

須恵器、銅製金張り花形飾り釧、馬具 昭和61年度市発掘調査、消滅

■上山10号墳 夏見字上山1817 古墳 円墳、径14m、高1m 須恵器

大正時代に発掘、昭和48年度破壊、消滅

■上山11号墳 夏見字上山1817 古墳 円墳、径13.1m、高1.2m、横穴式石室(片袖)、

自然石、割石 大正時代に発掘、消滅

■上山12号墳 夏見字上山1911 古墳 方墳、径14m、高4m、横穴式石室(両袖)、

自然石、割石 消滅

■上山遺跡 夏見字上山 古墳 範囲130m×100m 須恵器

■上山13号墳 夏見字上山 古墳 円墳、径12m、横穴式石室(両袖式)、副室付組合せ石棺

土師器、杯、耳環 昭和61年度市発掘調査、移築保存

■上山14号墳 夏見字上山 古墳 円墳、径12m、横穴式石室(両袖式)、組合せ石棺

須恵器、杯、高杯、銀環 昭和61年度市発掘調査、消滅

■上山15号墳 夏見字上山 古墳 墳形規模不明

■上山16号墳 夏見字上山 古墳 墳形規模不明

■上山遺跡 夏見字上山 古墳 範囲130m×100m 須恵器

現在、13号墳は、調査後、石棺とともに、緑地公園内に移築保存されている。

★地蔵立像石摩崖仏(夏見 坊垣道端)は高さ147cm、幅140cm 無銘(江戸時代) 坊垣の名張川に沿った道端に大きな石が据えられている。合掌の地蔵立像です。

■坊垣遺跡 夏見字坊垣(ぼんがい) 縄文時代 範囲50m×150m 縄文土器、弥生土器、

土師器、須恵器、サヌカイト、石鏃 ビッグの辺り

夏見 下川原遺跡

■下川原遺跡(夏見字下川原) 名張市の中央部を東から西に流れる名張川の南岸に立地する。 平尾山に当たった水流が蛇行し、やがて砂堆を生じ自然堤防となり、その堤防上に縄文集落がつくられる。 時代により集落の位置は移動し、自然堤防の中央部を区切るような小河川によって、北東側に縄文晩期、南西側に縄文後期の集落がそれぞれつくられる。縄文集落と重複するように弥生集落もつくられる。 昭和57年(1982)の1次調査から平成8年(1996)の5次調査まで、開発に伴い発掘調査が実施されている。 特筆は、土器棺墓(縄文)、柄鏡(えかがみ)形住居跡(縄文)、石組炉(縄文)が発見された。

注)名張市 市史編集専門部会考古部会、名張市郷土資料館の資料から一部転載しています。

5次調査の結果 5-1.種別:集落 / 時代:縄文 / 主な遺構:竪穴建物5(うち1棟は柄鏡形住居)、配石土坑3、埋設土器7 / 特記事項 土面、時代

: 縄文後期

5-2.種別:集落 / 時代:弥生 / 主な遺構:竪穴建物40、溝、土坑、方形周溝墓1 / 主な遺物:弥生土器、石鏃、石庖丁、石斧、管玉 / 特記事項 時代 : 弥生中期

5-3.種別:集落 / 時代:鎌倉 / 主な遺構:掘立柱建物2 / 主な遺物:瓦器椀、土師皿

■下川原遺跡 夏見字下川原・浅尾 縄文~古墳 竪穴住居跡、土坑、

土器棺墓、方形周溝墓等 土師器石、鏃、石器剥片 昭和57・61・

平成4・7年度市発掘調査、平成10年度試掘調査

■下川原南遺跡 夏見字下川原 縄文~ 範囲50m×70m 弥生土器、土師器、

須恵器、石鏃、サヌカイト

★縄文晩期は、下川原遺跡の土器棺墓群のほか、辻堂遺跡や奥出遺跡では、一条突帯文の深鉢が弥生前期の土器片と共に出土している。

名張盆地の弥生前期の遺跡は、人参峠遺跡や土山遺跡など丘陵の谷間に立地し、初期の稲作は小規模な範囲で営まれた。中期になって、下川原遺跡など名張川の沖積によって広がった平地に遺跡が立地するようになる。

★石組炉(いしぐみろ) または石囲炉(いしがこいろ)は、4~10個ほどの河原石を方あるいは円形に囲んで炉にしたもの。 縄文晩期の下川原遺跡では、名張川の河原石・丸石を円形に組んで炉とし、その横に大きな平石を据えて調理台としています。 石は室生火山群の溶結凝灰岩。

〇室生火山群は1500万年前頃に日本列島で活発に活動していた火山。 その噴出堆積物が溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん、英: welded tuff)です。火山の噴火によって空中に放出された噴出物が地上に降下した後に、噴出物自身が持つ熱と重量によってその一部が溶融し圧縮されてできた凝灰岩の一種。

溶結した岩石が主に軽石からなるものはイグニンブライト(英: ignimbrite)と呼ばれる。

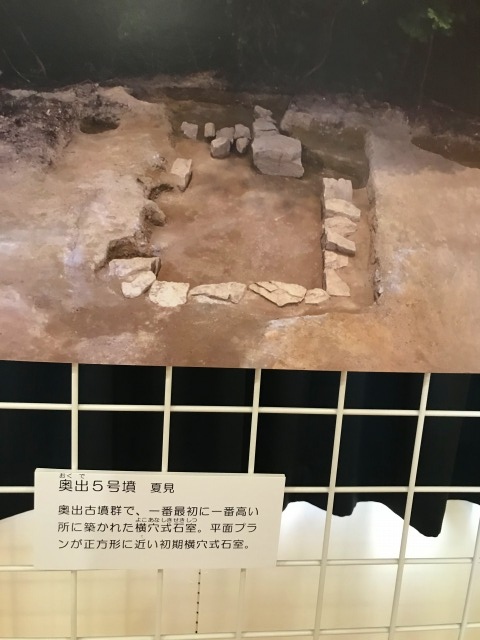

夏見 奥出遺跡 奥出古墳群

■名張川と青蓮寺川の合流点、南側には南東から派生してきた丘陵の末端が幾筋もの小尾根を形づくっている。 奥出遺跡も、標高250mから240mの小さな尾根に立地し、奥出古墳群と重複している。 標高の高い部分には、基盤層の花崗岩が露出しているが、低い部分には河岸段丘の名残である洪積世の砂礫層が堆積する。 縄文時代晩期の土器集積と、弥生時代後期の住居、古墳時代前期の住居がそれぞれ見つかった。 名張青峰高校裏

★奥出遺跡 夏見字奥出 縄文~室町 範囲2000平方m 縄文土器、弥生土器、土師器、須恵器、玉、盒子(石製合子) 昭和57年度市発掘調査

■奥出11号墳 夏見字奥出 古墳 円墳、径8m、高1.5m

■奥出12号墳 夏見字奥出 古墳 円墳、径11m、高1.2m

■奥出13号墳 夏見字奥出 古墳 規模不明、横穴式石室、南西開口

昭和57年度市発掘調査

■奥出14号墳 夏見字奥出 古墳 規模不明、横穴式石室(小石室) 須恵器

昭和57年度市発掘調査

■奥出15号墳 夏見字奥出 古墳 規模不明、横穴式石室(小石室)

昭和57年度市発掘調査

■中世城館 深山氏堡 夏見字奥出 室町 空濠、土塁あり 昭和57年度一部発掘調査

■下出遺跡 夏見字奥出 縄文~室町 範囲50m×100m サヌカイト、瓦器 通称「下出」

★この奥出8号墳は天正伊賀の乱の時、夏見集落の指揮官だった深山氏堡(ほう、江戸時代以降は夏見地区の庄屋を代々務めた深山氏のとりで)に続いている。

■横渕古墳群と柿谷古墳群(名張青峰高校と奥出古墳の中間に位置)

・横渕1号墳 夏見字柿谷 古墳 横穴式石室 墳丘破壊

・横渕2号墳 夏見字柿谷 古墳 円墳、径10m、横穴式石室 墳丘破壊

・柿谷1号墳 夏見字柿谷 古墳 円墳、径10m 旧称「上出1号墳」

・柿谷2号墳 夏見字柿谷 古墳 円墳、径11.5m、高3m、横穴式石室

|

横渕古墳群と柿谷古墳群のある場所とその入口 |

||

|

|

|

■芝出A遺跡 夏見字芝出 古墳~鎌倉 範囲25m×30m 土師器、須恵器、瓦器

■芝出B遺跡 夏見字芝出 弥生~ 範囲150m×100m 土師器、須恵器、サヌカイト

■芝出C遺跡 夏見字芝出 縄文~ 範囲50m×70m 弥生土器、須恵器、石鏃

■中世城館 芝出館跡 夏見字芝出 室町 範囲60m×50m 痕跡、通称「ひなご屋敷」

■芝出3号墳 夏見字芝出 古墳 円墳、径15m、高3m、横穴式石室(右片袖)

須恵器 昭和54年度市発掘調査、保存、「ひなご屋敷3号墳」

■中世城館 生悦住堡 夏見字芝出 室町 土塁あり 土錘 一部破壊、通称「城之内」

夏見 糸川橋遺跡

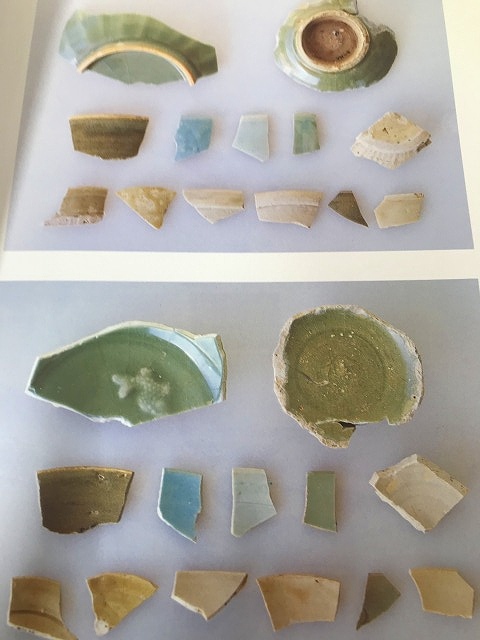

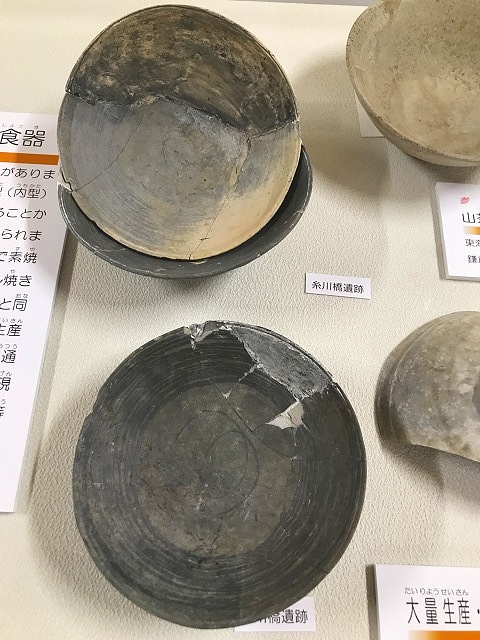

■名張川と青蓮寺川の合流点、やや下流の名張川左岸に位置する集落跡で、名張川の河川改修工事により平成元年(1989年)に調査された。調査地の東側、青蓮寺川に架かる橋が糸川橋で、調査地前面の名張川を「イトカワブチ」と呼称していることから遺跡名となった。飛鳥・奈良時代の遺物を中心に古墳時代の遺物が混じる。他には、平安・鎌倉時代の瓦器などを多量に包含している。

|

積田神社の前の糸川橋から糸川橋遺跡方面を臨む 後ろは茶臼山、新夏見橋 |

||

|

||

|

糸川橋遺跡 |

糸川橋遺跡出土品 青磁 |

糸川橋遺跡出土品 |

|

|

|

■糸川橋遺跡 夏見字下出 古墳以降 竪穴住居1棟 土師器、須恵器、瓦器、青磁、鎌

平成元年度市発掘調査、古墳~室町にかけての河川敷

■矢ノ田遺跡 夏見字下出 縄文~ 土師器、須恵器、石器剥片

■下出古墳 夏見字下出2410 古墳 横穴式石室(片袖) 江戸時代に発掘

■中世城館 高北氏堡 夏見字下出 室町 痕跡

鴻之台 鴻之巣遺跡

■名張川北岸の丘陵地は、洪積世の河岸段丘が発達しており、その中の小丘陵の頂部平坦地を中心に土器の散布が見られた。 土地区画整理事業(市役所や鴻之台住宅地)に伴い昭和57年(1982)から58年にかけて約12,000㎡の発掘調査を実施した。 その結果、古墳時代の竪穴住居、飛鳥時代の竪穴住居と高床倉庫、そして奈良時代の掘立柱建物群と、3期にわたる集落跡が見つかった。 鴻之巣遺跡では、短期間に竪穴住居の集落から掘立柱建物の集落へと移行する。 規則的に配置された大形建物群は、官衙的な様相を示しているが、帯金具の鉈尾の寸法規格が少初位に相当することから、正倉院文書・天平3年(731)伊賀国正税帳断簡に記される「主帳下少初位上勲十二等夏身金村」を含む郡司・夏身氏居宅と推定される。

☆701年(大宝元年)に編纂された大宝令により、評が廃止されて郡が置かれ、郡司として大領・少領・主政・主帳の四等官に整備される。郡司は、中央から派遣された国司の下で郡を治める地方官である。

■竪穴住居屋敷地の出現は672年の壬申の乱が、掘立柱建物群の出現は694年の夏見廃寺金堂の完成や藤原宮への遷都など、社会的影響が作用したと考えられる。

☆夏身村は、平安期~南北朝期に見える村名。名張郡夏身郷のうち。夏身村主,夏身条とも。 夏見・夏美とも書かれる。 承平4年12月19日の名張郡夏身郷刀禰等解案に伊勢神宮領六箇山の西の四至として,「西限栗河,在夏身郷夏身村主」とあるのが初見(光明寺古文書/平遺244)。 しかし,奈良期にさかのぼれば,天平3年に名張郡主帳夏身金村が見え,また神護2年には大来皇女(天武天皇女)が「夏身」に昌福寺(現在礎石が残り,夏見廃寺と呼ばれる)を建立したと伝えられる(正倉院編年文書1/大日古,醍醐寺本諸寺縁起集/校刊美術史料上)。 名張郡司や夏身郷刀禰を輩出した夏身氏はこの地を本貫とした豪族であるが,10世紀中葉以降,夏身郷刀禰の署判にその名は見えなくなり,衰退していったとみられる。

注)Wikipediaと名張市 市史編集専門部会考古部会、名張市郷土資料館の資料、

等を参考にさせてもらっています。

|

名張市|鴻之台・夏見地区 |

||