名張市|箕曲・百合が丘・青蓮寺の古墳・遺跡 |

はじめに 地区の古墳・遺跡

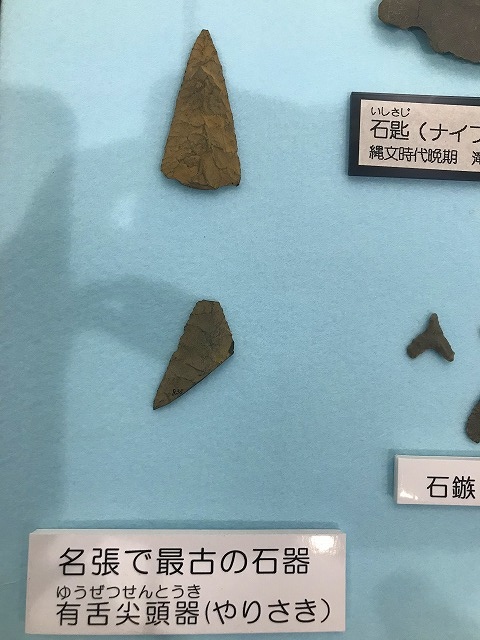

名張市域には現在までに旧石器時代の遺物、遺跡は確認されていない。 最も早い例として今から約1万年前の縄文時代草創期の標識的な石器の一つである有舌尖頭器3点を含む石器が出土した白早稲遺跡があり、共伴する土器は確認されていないが掻器、剥片、石鏃などが出土している。

稲作農耕を基盤とした弥生文化は、紀元前300年前後頃、北九州に定着した後、順次東進し、瀬戸内から近畿地方、伊賀地域に達した。 名張盆地の弥生前期の遺跡は、人参峠遺跡や土山遺跡など丘陵の谷間に立地し、初期の稲作は小規模な範囲で営まれた。 弥生時代後期の斜面をテラス状に掘り込んだ特異な遺構(土山遺跡)この時期以降は、集落は丘陵を上り、白早稲遺跡へと移動する。 その後は人参峠遺跡に移り、再び古墳時代前期に土山遺跡(土山遺跡は中村台地の南を流れる釜石川(「ホタル保護地」、青蓮寺から赤目中学辺りで宇陀川に注ぐ、百合が丘を取り囲む)の源流にあたる。 丘陵はもともと里山として利用され、谷の奥まで谷水田が開かれていた。)に戻る。

★縄文時代は 草創期(約1万6,000 - 1万2,000年前)、早期(約1万2,000 - 7,000年前)、前期(約7,000 - 5,500年前)、中期(約5,500

- 4,500年前)、後期(約4,500 - 3,300年前)、晩期(約3,300 - 2,800年前)

2020~年は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2021年01月以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 土山遺跡|人参峠遺跡|中村古墳群|白早稲遺跡|百々1,2号墳|高塚古墳群|観音寺遺跡|ひなご屋敷 他|下河原遺跡|用語 ]

土山遺跡(百合が丘西4番町) 消滅

■土山(どやま)遺跡は中村台地の南を流れる釜石川の源流にあたる。 丘陵はもともと里山として利用され、谷の奥まで谷水田が開かれていた。尾根の平坦部にあたる水田部分から弥生時代前期中段階の土器と東海地方条痕の土器(水神平)系の土器が一緒に見つかっている。この地方では、初期農耕が谷水田を基盤として行われたと考えられる。

|

土山遺跡があったと想定される場所 |

土山遺跡・祭祀遺物 |

土山遺跡・祭祀遺物 |

|

|

|

★土山(どやま)遺跡 百合が丘西4番町(ネムの木公園辺り) 弥生~古墳 範 囲100m×70m、祭祀遺構、竪穴住居、テラス状遺構、掘立柱建物 弥生土器、土器、祭祀遺物、青銅鏡、弭金物、鋳造鉄斧 昭和52年度市発掘調査、消滅

古墳時代前期は、各竪穴住居からやや粗雑なつくりの小型丸底壷を代表とする、5世紀前後の土器が見つかっている。 大石の付近に散乱していた祭祀遺物は、鉄器では、鉄の素材(インゴット)ではないかといわれる鋳造鉄斧、剣、ヤリガンナがそれぞれ見つかっている。 石製模造品としては、滑石製の模造品があり、勾玉が3点、管玉1点、鏡を模したといわれる有孔円盤4点、剣形品2点、舟形1点、結晶片岩の剣形品が4点である。 銅製品として、弓の下方に付ける弭金物(ゆはずかなもの)、素文鏡(径3.3cm)、四

獣 鏡(径7.8cm)がある。

★神奈備(かむなび・かんなび・かみなび)とは、神道において、神霊(神や御霊)が宿る御霊代(みたましろ)・依り代(よりしろ)を擁した領域のこと。または、神代(かみしろ)として自然環境を神体(しんたい)とすること。 この場所の真正面に茶臼山が見えるのでそれを神体としたのか? 今回は戦闘の勝利を祈願したようである。

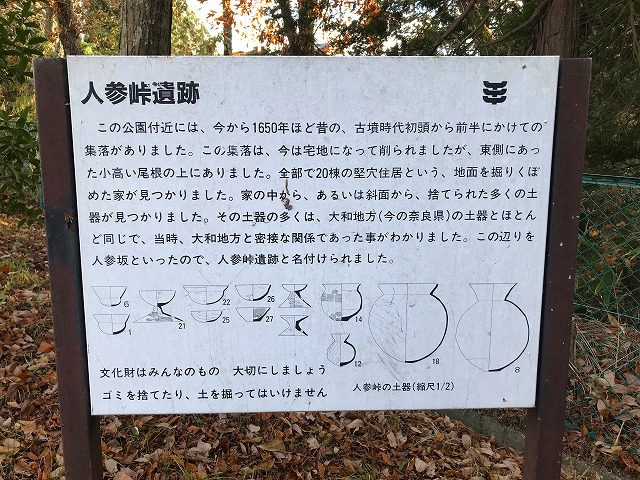

人参峠遺跡(瀬古口字順添)

■人参峠(にんじんとうげ)遺跡は名張川の南岸の丘陵上に位置している。 遺跡は丘陵の尾根上に広がっており、丘陵裾部との比高差は65mほどである。縄文時代から中世にまで及ぶ幅広い時期の遺構や遺物が検出された。 特に、古墳時代前期から中期にかけての遺構や遺物が多く見つかっており、一連の丘陵上に存在している白早稲遺跡や土山遺跡、成滝遺跡などの古墳時代の遺跡との関連も窺われる。 特筆すべき事項として、弥生前期の土器が土山遺跡と同じように、東海系の条痕文土器を伴って出土している点や石包丁が出土した事。

1辺 10. 4 m を計る前山遺跡群中最大規模の古墳時代前期初頭の住居跡を検出した事。

★人参峠遺跡 百合が丘西1番町 弥生~古墳 範囲5500㎡(凡そ1,670坪)、竪穴住居、土坑、土器溜まり 弥生土器、石包丁、土師器 昭和54年度市発掘調査、一部保存

★裃(かみしも)は面積を表す単位、凡そ3.3で割り返したものが坪数になる。平方mの意味。

中村古墳群(箕曲中村字高尾他)

■中村古墳群は、名張盆地南東部を占める箕曲中村地区に広がる盆地東部を画する「前山」と称される丘陵地に位置する古墳群で、26基が確認され、住宅地「百合が丘」の開発事業にともない6基が発掘調査された。

発掘調査された古墳は中村2号墳、中村3号墳、中村5号墳、中村10号墳、白早稲1号墳 。

★毘沙門天は、仏教における天部の仏神で、持国天、増長天、広目天と共に四天王の一尊に数えられる武神であり、四天王では多聞天として表わされる。

★中村1号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径12m、高1.8m、横穴式石室 緑地保存

★中村2号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径20m、横穴式石室(両袖) 土師器、

須恵器、馬具、釘 消滅、昭和52年度市発掘調査

★中村3号墳 百合が丘西5番町 古墳 円墳、径11.5m、横穴式石室(右片袖)、

組合せ石棺 土師器、須恵器 昭和51年度市発掘調査、消滅

★中村4号墳 中村字高尾 古墳 円墳、横穴式石室 抜取り昭和59年度発掘調査、消滅

★中村5号墳 中村字高尾 古墳 方墳、一辺11.2mの正方形、木棺直葬2基、

割竹型木棺 碧玉製管玉、やりがんな、鉄斧、刀、鉄鏃、石突、刀子

平成4年度発掘調査、復元保存

★中村6号墳 中村字高尾 古墳 円墳、径8.8m、高0.7m 緑地保存

★中村7号墳 中村字高尾 古墳 円墳、径8m、高0.8m 緑地保存

★中村8号墳 中村字高尾 古墳 方墳、径8.7m、高1m 緑地保存

★中村9号墳 青蓮寺字南成滝 古墳 方墳、径13m、高3.5m、横穴式石室 一部破壊

★中村10号墳 百合が丘西4番町 古墳 円墳、径10m、横穴式石室(片袖) 土師器、

須恵器 昭和51年度市発掘調査、消滅

★中村11号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径14m、横穴式石室、天井石落下

宅地地内緑地保存

★中村12号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径13m、石室、天井石 宅地地内緑地保存

★中村13号墳 中村字高尾 古墳 円墳、径11m 宅地地内緑地保存

★中村14号墳 中村字高尾 古墳 円墳、径10m 宅地地内緑地保存

★中村15号墳 中村字高尾 古墳 円墳、径10.2m 宅地地内緑地保存

★中村16号墳 中村字高尾 古墳 方墳?、径16.6m、高1m 宅地地内緑地保存

★中村17号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径9m、高1m、横穴式石室 墳丘一部破壊

、天井石及び側壁の一部残存

★中村18号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径11m、高1.5m、南 に 開口、

横穴式石室、墳丘一部破壊、天井石及び側壁の一部残存

★中村19号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径8m、高1m、南に開口、横穴式石室

墳丘一部破壊、天井石及び側壁の一部残存

★中村20号墳 百合が丘西2番町 古墳 円墳、径9m、高1m、南に開口、横穴式石室

墳丘一部破壊、天井石及び側壁の一部残存

白早稲遺跡(百合が丘西2番町) 消滅

■古代においては、名張郡の中心として郡衙(ぐんが)が置かれ、官人の墳墓地として源流の白早稲(しらわせ)遺跡。

名張盆地の中央やや南寄りに広がる前山丘陵(現百合が丘住宅地)にある遺跡群の1つで、宅地造成により発見され事前調査した集落遺跡である。 なかでも白早稲遺跡は、標高290mを最高所として比高10mの範囲内に住居が分布しており盆地低部との比高が80m前後あり、前山丘陵内の遺跡では最高所に位置する。 1万数千年前の縄文草創期の有舌尖頭器や石鏃などの石器、弥生時代末から古墳時代前半期にかけての竪穴住居、奈良時代の掘立柱建物などが検出された複合遺跡である。 古墳時代初頭から前半の方形の竪穴住居が35棟、そのほか土坑などと奈良時代の掘立柱建物2棟、火葬骨の集積が2か所見つかっている。 団地に入り「百合が丘」の石碑の南側と想定される。

|

白早稲1号墳、2号墳があったと想定される場所 |

縄文草創期の有舌尖頭器 |

★有舌尖頭器は、手で投げる槍の先端に付ける石器で、ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型獣の狩猟に使われてきた石槍の一種です。石槍と弓矢に付ける石鏃(せきぞく)の中間型ともいえる有舌尖頭器は、弓矢の普及により作られなくなるので、1万数千年前の縄文時代草創期にのみ見られる石器です。 |

|

|

■白早稲遺跡 百合が丘西2番町 縄文~ 範囲7300裃、竪穴住居35棟、土坑、

掘立柱建物2棟、火葬墓2基 弥生土器、土師器、須恵器、有舌尖頭器、石器

昭和53.55年度市発掘調査、消滅

■白早稲1号墳 百合が丘西2番町 古墳 規模不明、横穴式 石室 土師器、須恵器、鉄鏃、

銀環 昭和53年度市発掘調査、消滅

■白早稲2号墳 百合が丘西2番町 古墳 規模不明、横穴式石室 須恵器

昭和55年度市発掘調査、消滅

釜石川の源流には、弥生時代後期後半から古墳時代前期に至る、移動する集落が見られるし、古代においては、名張郡の中心として郡衙(地方役所)が置かれ、官人の墳墓地として源流の白早稲遺跡が使われたり、と濃密な歴史の舞台であった。

人口の増加により分村の一形態として、陸稲あるいは焼畑のような生産を主とする集落であった可能性が指摘されている。

百々(どど)1、2号墳

■百々1号古墳 前山丘陵のうち、南側主尾根中央部上に築かれた古墳。 名張盆地周辺での古墳築造の終焉時期は、百々1号墳の石室構築に見られる溶結凝灰岩の板石を組み合わせた石棺を覆い包むように構築した小さい石室を持つ直径4~5mの小円墳で7世紀中頃の構築である。 出土遺物としては、第1石室からは、土師器の杯身1点、須恵器小片数片が出土し、第2石室からは、土師器の杯身1個と土師器片数片が出土したのみで、両石室とも遺物は少ない。

|

百々(どど)1号墳と2号墳 百合が丘西6番町 |

||

|

■百々(どど)1号墳 百合が丘西6番町 古墳 円墳、径9m、横穴式石室が2基 土師器

昭和52年度市発掘調査、消滅

高塚古墳群 (箕曲中村)

■高塚古墳群は、広い意味で中村古墳群に入るが、この古墳群は時代によって墓域を移動する。その初現がこの高塚古墳群である。 次の世代は、中村古墳群の高尾支群に小規模な木棺直葬の方墳を築く。 次に中村3号墳を最初として横穴式石室の古墳群がつくられ、最終は、最源流になる白早稲古墳群の7世紀前半で終了する。 残念ながら中には入れず。

高塚古墳群は、方墳が5基、円墳が4基である。 方墳はともに高さ2m以上と、高いのが特徴である。 最大は4号墳の一辺18mで、ほかも10m以上である。

|

高塚古墳群と |

高塚古墳群 遠望 |

高塚古墳群と釜石川 |

|

|

|

|

★箕曲中村の台地南裾を流れる釜石川(青蓮寺に端を発す)は、増水時に釜のなかの石がごろごろというように、音を立てて流れたため釜石川と名付けたとされる。 |

||

|

高塚古墳群と釜石川 |

釜石川 |

釜石川(宇陀川方面) |

|

|

|

|

高塚古墳群近所の箕曲中村・茶畑(伊藤製茶)から眺める名張の町(北東方面) |

||

|

||

蔵王池(防屋池)は 名張市 箕曲中村高塚622

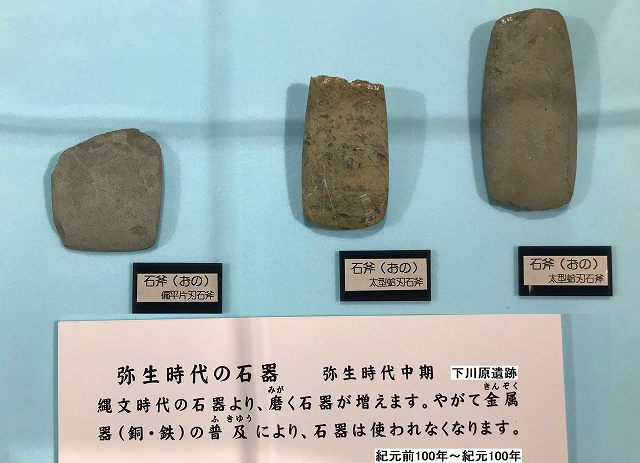

■高塚遺跡 中村字高塚 縄文 刃磨製石斧

■高塚1号墳 中村字高塚 古墳 円墳、径30m、高3.6m 消滅

■高塚2号墳 中村字高塚 古墳 方墳、一辺12m、高2.3m

■高塚3号墳 中村字高塚 古墳 方墳、一辺16m、高3.4m

■高塚4号墳 中村字高塚 古墳 方墳、一辺18m、高2.7m

■高塚5号墳 中村字高塚 古墳 方墳、一辺10m、高2m

■高塚6号墳 中村字高塚 古墳 方墳、一辺12m、高1.9m

■高塚7号墳 中村字高塚 古墳 方墳、一辺10m、高2m

■高塚8号墳 中村字高塚 古墳 円墳、径8m、高1m

■高塚9号墳 中村字高塚 古墳 円墳、径6m、高1m

■高塚10号墳 中村字高塚 古墳 円墳、径8m、高1m

■高塚11号墳 中村字高塚 古墳 円墳、径8m、高1m

観音寺遺跡 (箕曲中村)

■観音寺遺跡 中村字観音寺 弥生~中世 範囲30m×40m、竪穴住居、方形周溝 墓、掘立柱建物、中世城館 土師器、須恵器、瓦、昭和59年度県発掘調査

名張川の支流釜石川左岸に面した丘陵端に位置し、水田面からの比高は20m前後で、前面に広がる水田を眺望できる立地である。 弥生時代後期の遺構では、竪穴住居3棟、方形周溝墓1基が検出された。

方形周溝墓の溝内や竪穴住居の遺構埋土中から良好な後期前葉の土器群が検出されている。 奈良時代の遺物は柱穴の堀方や包含層から土師器・須恵器が検出されている。 室町時代の

遺構としては、掘立柱建物10棟、溝5本、柵2列、井戸1基などからなる館を中心とした 集落が検出された。 中世館跡にともなう遺物には擂鉢・土師器皿・瓦質土器・青磁皿などが見られる。遺物から館の時期はおおむね15世紀後半から16世紀前半に中心を置くと考えられる。

|

左手が観音寺遺跡 |

観音寺遺跡近く |

観音寺遺跡近く |

|

|

|

名張市中村の観音寺遺跡では、古代の大型掘立柱建物跡が発掘されていて、壬申の乱当時にあったかどうかはともかくとして、ある時期ここに名張の郡衙が置かれていた可能性は高いようです。

しかし、掘立柱建物が建ち並び官衙的性格を持つとされる観音寺遺跡や鴻之巣遺跡があるが、日本書紀に残る壬申の乱(673年)で大海人皇子が東国に向かった道、隠駅家(なばりのうまや)、戦勝後飛鳥への帰途宿泊した施設など現在のところこれらを比定する遺跡は明らかでない。 最近の研究では黒石遺跡と浦遺跡の中間部の所が名張の駅家と想定されている。

★駅家とは、古代日本の五畿七道の駅路沿いに整備された施設。厩牧令によれば、原則として30里(現在の約16キロメートル)ごとに駅家が設置された。駅使が往来に必要とする駅馬とその乗具及び駅子が準備され、駅馬を飼育するための厩舎や水飲場、駅長や駅子が業務を行ったり詰めたりするための部屋、駅使が宿泊・休憩を取るための施設および彼らに食事を提供するための給湯室や調理場、それらの施設を運営するために必要な物資(秣・馬具・駅稲・酒・塩など)を収納した倉庫などが設置され、中には楼(駅楼)を備えた施設もあった。

夏見字芝出 百合が丘入り口付近

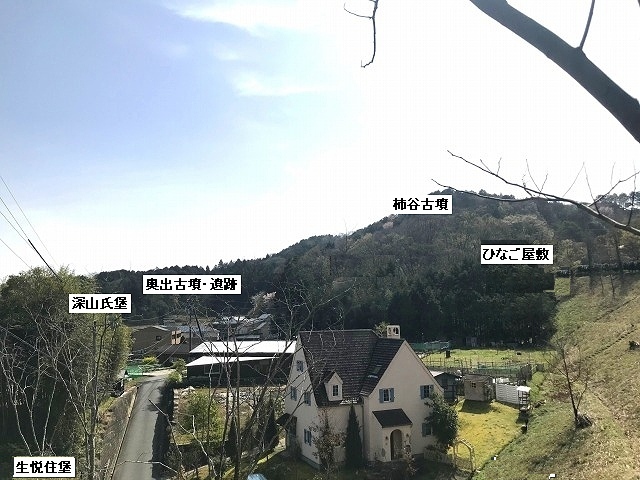

■芝出館跡 夏見字芝出 室町時代 範囲60m×50m 痕跡、通称「ひなご屋敷」

■芝出2号墳 夏見字芝出 古墳時代 円墳、横穴式石室 旧称「ひなご屋敷2号墳」

■芝出3号墳 夏見字芝出 古墳時代 円墳、径15m、高3m、横穴式石室(右片袖) 須恵器 昭和54年度市発掘調査、調査面積約 200㎡ 保存(埋め戻し)、「ひなご屋敷3号墳」

概 要 本古墳は宅造地内の進入道路予定地にはいるため調査したもので、径約 15 m、高さ約 3 mを計る円墳であり、北側の同 2号墳とともに中世城館であるひなこ屋敷の士塁の一部を成している。 内部構造は北東方向に開口する右袖の横穴式石室で全長約 6.3 m、玄室長さ約 2.8 m、玄室幅約 1.3 5 m、玄室高さ約 1.8 mを計り、天井石は玄室部 8枚、羨道部 2枚より成っている。 玄室中央には溶結凝灰岩の板材でつくられた組合わせ式石棺(内法長さ 1.7 m、幅0.5 m )が遺残していたが、内部からは何も検出しなかった。 右袖部より須恵器の杯蓋、杯身、短頸壷、台付鉢、壷が出土し、 6世紀末の築造と考えられる。 なお、当占墳は石室が道路面下にあたり、直接破壊の必要がないため、水はけのよい山砂を用いて石棺こと埋め戻し、最低限度の墳丘変形だけ認め保存に努めた。

■芝出A遺跡 夏見字芝出 古墳~鎌倉時代 範囲25mx30m 土師器、須恵器、瓦器

■芝出B遺跡 夏見字芝出 弥生時代~ 範囲150m×100m 土師器、須恵器、サヌカイト

■芝出C遺跡 夏見字芝出 縄文時代~ 範囲50m×70m 弥生土器、須恵器、石鏃

|

夏見 ひなご屋敷(芝出3号墳)、生悦住堡、奥出古墳・遺跡、柿谷古墳、深山氏堡 |

||

|

☆なばりの昔話から ひなご屋敷(夏見)

今ではもう昔のことになってしもうたが「ひなご」というお殿さんがおったんですわ。戦に敗れて数人の家来ともどもこの夏見の地へ落ちのびてきたんですなあ。夏見の山へ入り、小高い丘の中ほどまでやってきたとき、「おお、なんとながめのよいところじゃ。それに四方が山に囲まれとる。城を築けば、まず見つかるようなことはなかろう。」

お殿さんはすっかりこの場所が気に入り農民を集めて城を作ることにし、さっそく城つくりが始まったんや。 クワの音がくる日もくる日も響いてやっと完成。殿さんは、城をながめ、「おお、みごとなもんじゃ。今日からここで、ひなご一族の再出発じゃ。みなの者、よいか。」それは大変な喜びようじゃったそうな。

ひなご一族の努力と、農民たちの力で完成した城は、後もずっとほろびることはなく残っておったそうじゃ。

ひなご屋敷が建った後、この周囲に「城の内」や「古城(ふろんじょ)」て呼ばれとる「深山の城」が出来たのじゃ。 城跡は、今の「生住家」の西の方、畑になっとるが、一帯を見渡すと、昔のこの辺の様子が目に浮かんでくるんですわ。

話・中野三重生さん(明治四十四年生まれ) 生住はるゑさん(大正二年生まれ)

■生悦住堡(いけずみしほ) 夏見字芝出 室町時代 土塁あり 土錘 一部破壊、通称「城之内」

★土錘(どすい):漁に使う網[あみ]に取り付けたおもりです。多くのものが管のような形をしています。棒状の両端に二孔をもつ瀬戸内型土錘。弥生時代後期から平安時代にかけて、瀬戸内海沿岸に分布する。

■三輪神社跡 中村字五百刈 室町 規模不明 破壊、五百刈

倭姫遷宮候補地の1つの平地、明治40年瀬古口稲荷に合祀

■中野八郎宅跡 中村字五百刈 室町 規模80m×100m 痕跡、通称「城山」

■柿谷2号墳 夏見字柿谷 古墳 円墳、径11.5m、高3m、横穴式石室

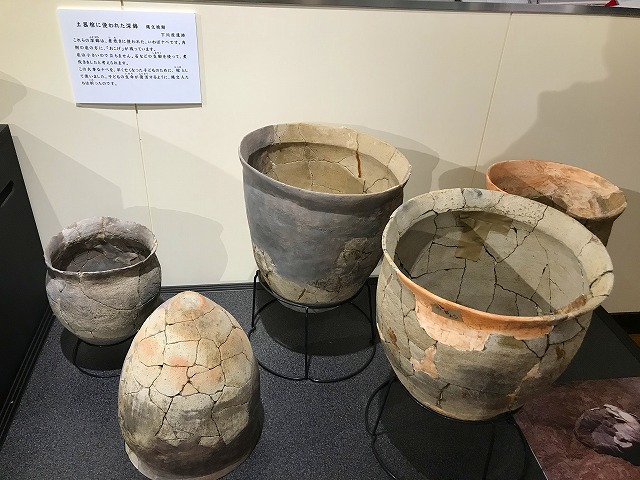

下川原遺跡 平尾

■下川原遺跡 :縄文~古墳時代 平尾山に当たった水流が蛇行し,やがて砂堆を生じ自然堤防となり,その堤防上に縄文集落。 土器棺墓群(乳幼児埋葬、26基),土偶(縄文晩期),土面(縄文後期前半) 縄文住居では柄鏡形住居(えかがみ

関東の影響大)。

|

柄鏡型住居跡 |

土器棺墓に使われた土器 |

朱の付いた遺物 |

|

|

|

|

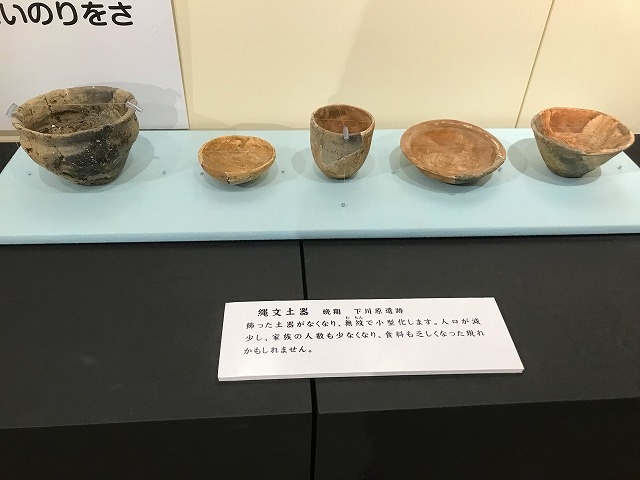

縄文土器 |

その他出土遺物 |

朱と遺跡の説明 |

|

|

|

|

土面・土偶 |

弥生時代の石器 |

・縄文土器に用いられてきた赤色顔料(辰砂、ベンガラ、鉛丹) この朱が見つかった、辰砂は古代、三重県多気町・丹生鉱山や宇陀郡菟田野・大和鉱山他で採掘されていた。名張は縄文時代の東北地方や関東地方の土器や漆器の表面を彩った、赤色顔料の朱の交易場だった。 |

|

|

・縄文時代後期(4000年前)の竪穴住居6棟と屋外埋設土器9基、石皿を伴う土坑が3基、土器を伴う小土坑が13基以上、立石を伴う土坑 中央広場に面して、柄鏡形敷石住居

・縄文晩期(3200年前)の土器棺墓(乳幼児埋葬)が三重県最大級の26基確認されている。板状の土偶。

・弥生時代中期から後期初頭の遺構として当地域は市内で最初の農耕集落で、40棟以上の住居跡が重複しながら見つかっています。 なお、古墳時代の遺構から本来、弥生時代の墓である方形周溝墓が確認されています。

百合が丘周辺には他には以下のものがあります。 尚、奥出は名張青峰高校の裏手を積田神社に向かう途中に左側にあります。

■百々3号墳 青蓮寺字百々 古墳 円墳、径15m、高2m、横穴式石室

■南成滝遺跡 青蓮寺字南成滝 弥生古墳 範囲250m×40m 弥生土器、土師器

■堀切1号墳 青蓮寺字堀切 古墳 円墳、横穴式石室

■平家屋敷跡 青蓮寺字地蔵尾 鎌倉 範囲30m×30m、四方土塁の削平地、空堀あり

通称「ひげやしき」

■根冷古墳群(4号墳) 青蓮寺字北谷・根冷(ねべ) 古墳 8基の古墳の一つ

全長5.8mの右片袖式の横穴式石室 玄室部は全長3.5m・幅1.9mで、

天井までの高さは2.3m 羨道部は長さ2.3m・幅0.7m・高さ1.3m

須恵器杯身の中にはハマグリやサザエ・土玉が 鈴入台付小壺が出土、このことから

被葬者は巫女やシャーマン的な性格を持つ人と想定される

■下出流遺跡 夏見字奥出 縄文室町 範囲50m×100m サヌカイト、瓦器 通称「下出」

■丁ノ坪遺跡 瀬古口字丁ノ坪 飛鳥~鎌倉時代 範囲50mx80m、竪穴住居5棟、

掘立柱建物(鎌倉)2棟 須恵器、土師器、瓦器 平成11年度市発掘調査

・・ ジョーシン辺り

■西遺跡 弥生時代後期末~古墳時代初頭にかけての用水路 ・・ ハートアイランド辺り

■黒石遺跡 瀬古口字黒石 縄文~鎌倉 範囲50mx30m 土師器、須恵器、青磁、瓦器、

サヌカイト 昭和61年度市試掘調査。浦遺跡及び東隣の黒石遺跡は、『日本書紀』の

壬申の乱にみえる「隠駅家」に比定されているが、本遺跡の発掘調査区からは当該時期

の遺構は確認されていない。 正倉院文書・天平2年(730)伊賀国正税帳に記される

名張郡の郡司・伊賀氏(郡領、伊賀朝臣果安)の屋敷跡と推定・・スーパービバホーム辺り

701年(大宝元年)に編纂された大宝令により、評が廃止されて郡が置かれ、

郡司として大領・少領・主政・主帳の四等官に整備される。 特に権限が強かった

大領・少領のみを差して「郡領」とも言う。

■浦遺跡 中村字浦 弥生時代~ 範 囲50mx100m、溝、土坑、竪穴住居 弥生土器、

土師器、須恵器、瓦器、サヌカイト 昭和60年度県発掘調査

・・ 近鉄大阪線を超えた左手辺り

黒石遺跡と浦遺跡の中間あたりが「隠駅家」

■竪穴式住居(pit-house, pit-dwelling)は、地面を円形や方形に掘り窪め、その中に複数の柱を建て、梁や垂木をつなぎあわせて家の骨組みを作り、その上から土、葦などの植物で屋根を葺いた建物のことをいう。日本の竪穴住居は後期旧石器時代(5万年前から1万年前に遡る。)から造られ始めたと考えられており、縄文時代(始期に関しては一般的に16,000±100年前~終期は概ね約3,000年前

)には盛んに造られるようになり、弥生時代(紀元前10世紀頃~紀元後3世紀中頃)以降にも引き継がれた。 伏屋式と壁立式があり、そのうち伏屋式が主流で、壁立式は拠点集落の大形住居に限られ、首長居館として権威を示す形式として弥生・古墳(3世紀半ば過ぎ~7世紀末頃)の両時代に築造されたと考えられている。 そして、日本の農家や民家のもととなっていった。 竪穴住居自体は平安時代(794~1192)ごろまで造られ、さらに時代が下がった例で東北地方では室町時代(1338年(延元3年/建武5年)~1573年(元亀4年))まで造られていた。

■飛鳥、奈良時代は古代国家の成立とともに、官道や地方の諸施設も整備されていく。 掘立柱建物が建ち並び官衙的性格を持つとされる観音寺遺跡や鴻之巣遺跡があるが、日本書紀に出る壬申の乱で大海人皇子が東国に向かった道、隠駅家、戦勝後飛鳥への帰途宿泊した施設など現在のところこれらを比定する遺跡は明らかでない。 しかし、黒岩遺跡の出土品からそのそばであった可能性が高い。

黒石遺跡では、飛鳥時代(650~690)の方形の竪穴住居が凡そ30~40棟、奈良時代から平安時代前期までの高床建物が15棟以上見つかりましたが、役所の必需品である木簡や硯などがなく郡司の伊賀氏の屋敷跡と推察されます。 浦遺跡と黒石遺跡の間が隠駅家と推察される。

注)Wikipediaと名張市 市史編集専門部会考古部会、名張市郷土資料館の資料、

名張市教育委員会資料、「なばりの昔話」等を参考にさせてもらっています。

|

名張市|箕曲・百合が丘・青蓮寺の古墳・遺跡 |

|

|