三重写真集|関宿は、壬申の乱頃 鈴鹿の関と呼ばれ、江戸時代 47番目の宿場

|

亀山市(かめやまし)

■亀山市は、三重県中北部に位置する市。江戸時代には伊勢亀山藩の城下町として、東海道で鈴鹿峠越えを控えた亀山宿の宿場町として栄えた。1954年、亀山市が発足。 その後、亀山市の誕生当初は生糸やローソク(亀山ローソク)に代表される地場産業があったにすぎなかった。 しかし、三重県のハイテク企業誘致策により建設されたシャープ亀山工場では、世界初の液晶パネルからテレビまでの一貫生産が行われ、大手家電量販店などでは「AQUOSは世界の亀山モデル」というキャッチコピーで売り出され人気を博した。

切手以外の写真はクリックで拡大。 2015.01、2020.12撮影

|

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

|

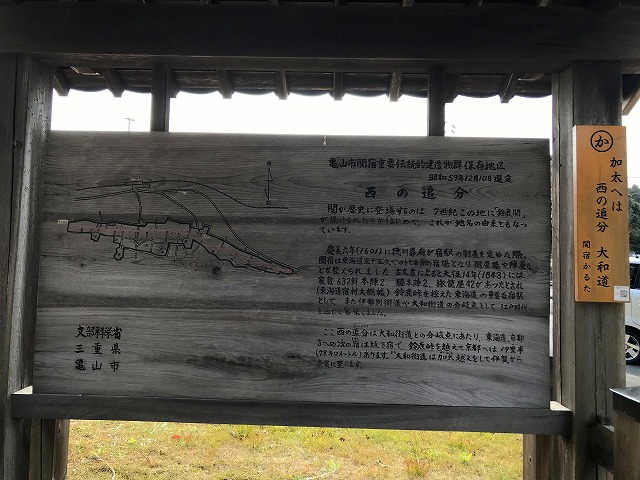

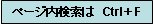

■西の追分と鈴鹿関西城壁築地痕跡

関宿の西の追分と呼ばれるところは、東海道と大和街道の分岐点です。東海道は京都、大和街道は奈良へ辿ります。 全国各地に追分(おいわけ)という地名があるのですが、その地には街道の分岐点があるはずです。その分岐点で牛車を追い分けたことからその名がついたのです。

|

関宿の西の追分 表札

|

関宿の西の追分 休憩所

|

西の追分 休憩所 長持ち

|

|

|

|

|

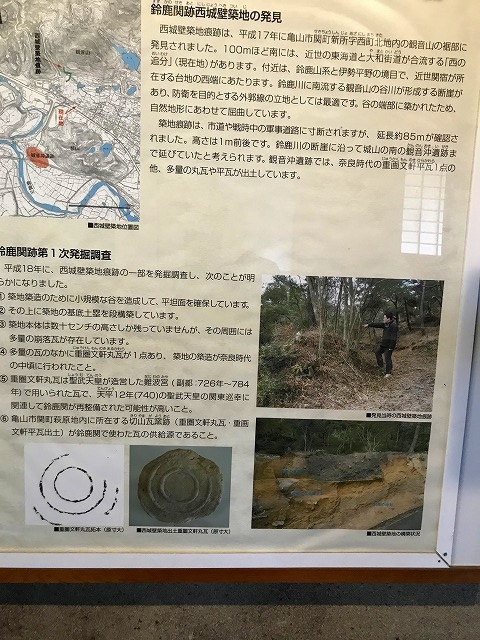

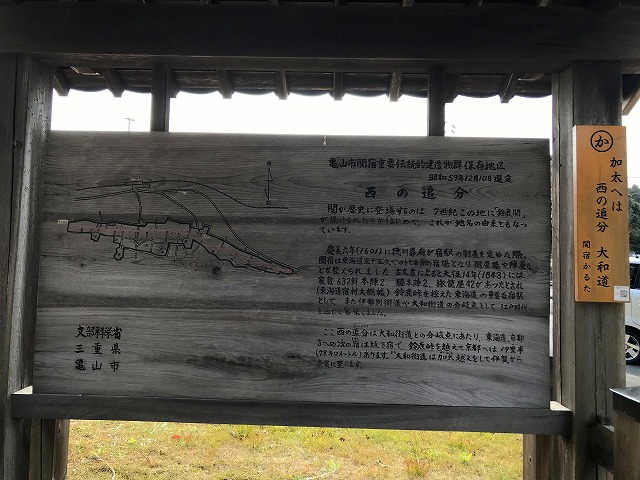

鈴鹿関西城壁築地痕跡

説明

|

鈴鹿関 説明

|

鈴鹿関西城壁築地痕跡

見取図

|

|

|

|

|

鈴鹿関 周辺の巨石

|

鈴鹿関西城壁築地痕跡

|

■鈴鹿関西城壁築地痕跡

律令三関の一つ伊勢鈴鹿関の西城壁の一部で、鈴鹿関跡に関連する遺構として平成十七年四月に確認された。高さ一m、幅五mほどの土塁状の痕跡が残されており、発掘調査の結果、築地塀であったことが判明した。出土した重圏文軒丸瓦から、聖武天皇関東行幸(七四〇年)頃に整備されたものと推測される。 平成二〇年三月 亀山市教育委員会

|

|

|

|

★三重県と滋賀県の県境に跨る鈴鹿峠の三重県の麓(ふもと)に位置する鈴鹿国定公園内に『観音山公園』があり、その奥には、旧国民宿舎の山荘『ゲストハウス関ロッジ』があります。

ここには、SL機関車が静態保存されている機関車広場があり、『C50154』号が屋根付きの囲いの中に留置されています。 諸元案内板によると、この車体は昭和8年2月に製造され、およそ39年間にわたって運用されたようです。

|

|

観音山の裾付近トイレ

|

『観音山公園』の機関車広場にあったC50154号

|

可愛い動物が屋根に

|

|

|

News 2020年11月21日 朝日新聞 20日にあった国の文化審議会の答申で、三重県亀山市の鈴鹿関跡(すずかのせきあと)が国史跡に指定される見通しになった。不破関(ふわのせき)(岐阜県)、愛発関(あらちのせき)(福井県)とともに律令三関(さんげん)と呼ばれた重要な交通管理施設の一つで、三つの中では初めての指定となる。 発掘調査を進めてきた亀山市によると、鈴鹿関は日本書紀の壬申の乱の記述に登場し、飛鳥時代には存在したと推定されている。

2005年、観音山の裾付近で古代瓦のかけらなどが見つかり、06年から発掘調査が始まった。第1次調査では、奈良時代の特徴を持つ重圏文軒丸瓦(じゅうけんもんのきまるがわら)が出土。さらに19年の調査では、瓦屋根のある築地塀(ついじべい)の痕跡が見つかった。

築地塀は、崖の上に高さ約3メートル、南北約650メートルにわたって築かれていたと推定され、都から逃れようとする反乱者らを食い止めるなどの役割を果たしていたとみられる。これら発掘現場を含む計約5400平方メートルの範囲が、史跡の対象になっている。

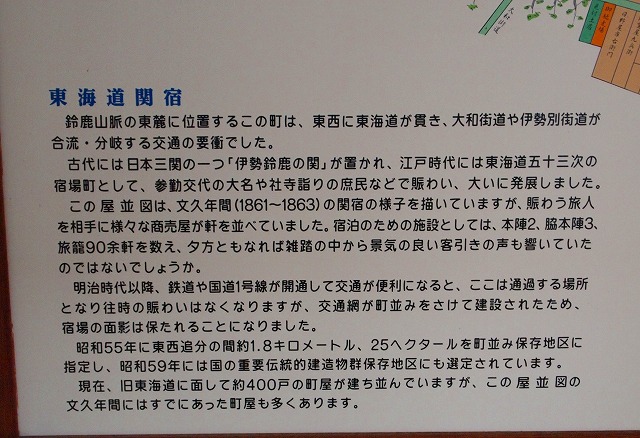

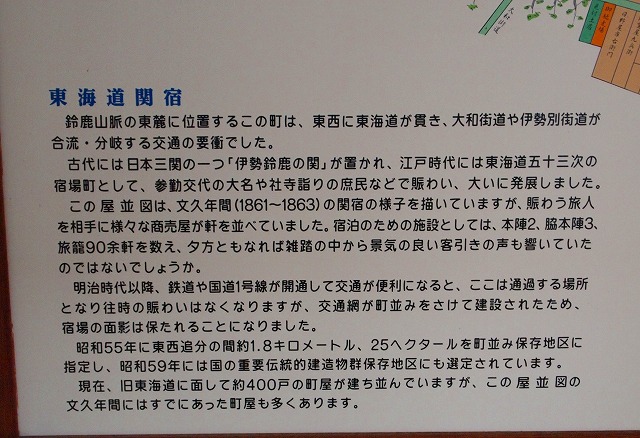

関宿(せきじゅく)

■関宿(せきじゅく、せきしゅく)は、三重県亀山市にある江戸時代における東海道の宿場の呼称である。 古代からの交通の要衝で、壬申の乱の頃に古代三関の一つ「伊勢鈴鹿関」が置かれた。 江戸時代も、東の追分からは伊勢別街道、西の追分からは大和街道が分岐する活気ある宿場町であった。 現在も、東西追分間の旧東海道沿いに、当時の宿場の古い町並みが残されている。 国の「重要伝統的建造物群保存地区」および、

旧建設省選定の「日本の道100選」のひとつ。

東海道五十三次の47番目の宿場である。 三重県の北西端、鈴鹿山脈の山裾に位置しており、2005年1月11日に「平成の大合併」で亀山市に合併された関町があったところ。

地蔵院周辺から西の追分方面

|

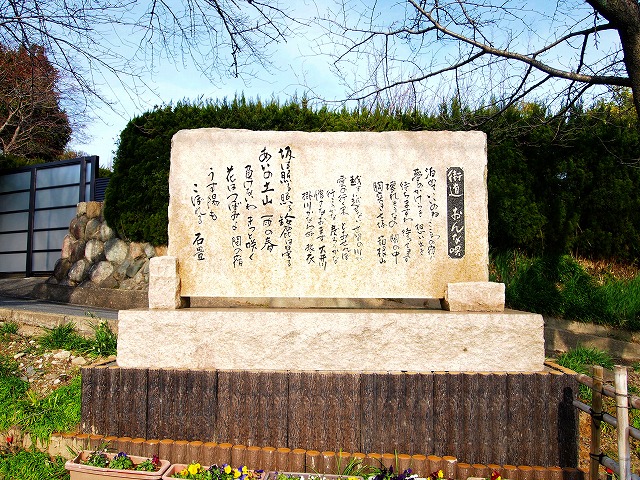

地蔵院口にある

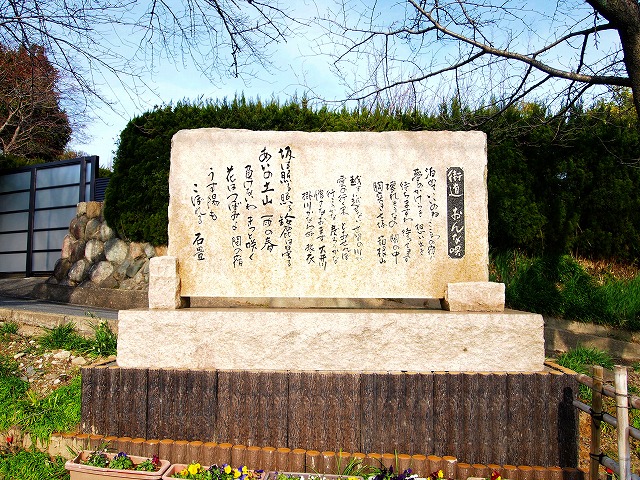

街道おんな唄 瀬川瑛子?

|

水仙の花

|

関宿の案内

|

|

|

|

|

★街道おんな唄という題名で「坂は照る輝鈴鹿は曇る・・・」の歌詞が挿入された瀬川瑛子の唄。 発売日 2002年01月23日 クラウン

|

|

関宿観光者用駐車場にある関宿温泉・小万の湯(足湯)と観光案内

|

|

|

|

|

地蔵院 位置説明

|

地蔵院 本堂

(重要文化財)

|

地蔵院 本堂

(重要文化財)

|

|

|

|

|

★地蔵院は、三重県亀山市にある真言宗御室派の寺院。 本尊は地蔵菩薩。 山号は九関山(きゅうかんざん)、寺号は宝蔵寺(ほうぞうじ)。 九関山宝蔵寺地蔵院と号するが、通常は院号の地蔵院をもって呼ばれる。 関の地蔵、関地蔵院とも称される。 創建については判然としないが、元禄8年(1695年)成立の『地蔵院略縁起』には天平13年(741年)行基によって創建されたと伝える。

|

|

地蔵院 本堂

(重要文化財)

|

地蔵院 鐘楼

(重要文化財)

|

地蔵院 境内

一休尊像

|

|

|

|

|

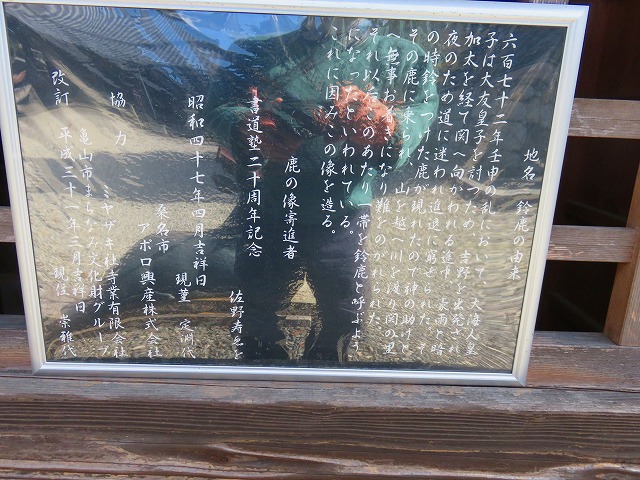

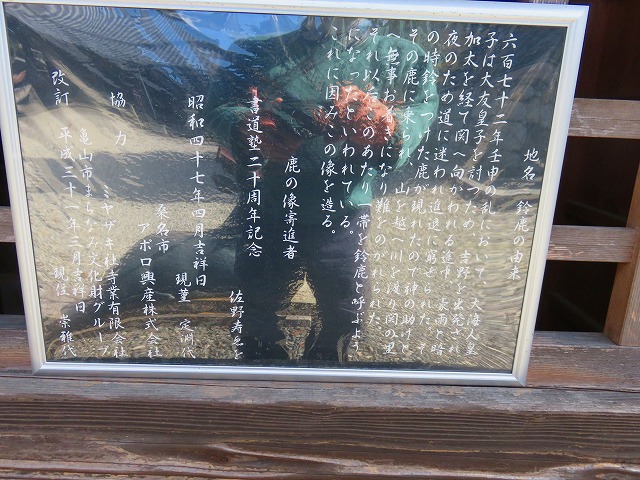

地蔵院境内にあるシカの像と祠にあったお地蔵様

鈴鹿の名前の由来 壬申の乱のとき吉野から美濃へ向かっていた大海人皇子(後の天武天皇)が、増水した川を渡る折に鹿に鈴をつけて渡ったという伝説がある。 現在では、篶竹(すずたけ)の生育地からきているというのが有力視されている。

土塀には五本線、皇室と関係が深いのだろう。

|

地蔵院 鐘

|

地蔵院

天下太平五穀成就

|

|

|

|

シカの置物と地蔵堂

|

鈴鹿の由来

|

堂内の日本最古の

お地蔵さん

|

|

|

|

|

地蔵院の塀内の土塀には

沢山のお地蔵さんが

|

地蔵院 愛染堂(重要文化財) - 寛永7年(1630年)建立

|

|

|

|

|

★行き交う人々を見守る関のお地蔵さんの開眼供養をした時には、こんな不思議があったということです。

むかし、京の都の名高い一休和尚が東海道を旅しとったんやそうや。 そのころ、関の宿場に地蔵さんが立っとったんやけど、往来のちりによごれて見苦しなってしもたもんで、里の者らが集まってきれいに洗い清めたんやて。ついでに破れとったお堂も直して、お坊さんが通りかかったら、開眼供養をしてもらおうと待ちかまえとったんやに。そこへたまたま通りかかったのが、一休和尚やったんさ。 里の者はさっそく、「旅の坊さん、地蔵さんの開眼供養をしてもらえんかいな」とたのむと、一休和尚は、「ああ、よかろう」と心やすく引き受けてくれた。そやけど、地蔵さんに向かって経を読むでもなく、「釈迦はすぎ、弥勒はいまだ出でぬ間の かかるうき世に 目あかしめ地蔵」と妙な歌をよんでな。そのうえ、衣のすそをまくって立小便して去ってしもたんやに。 あっという間のできごとやったんで、里の者らはポカンとしとったんやけど、われに返るとかんかんに怒ってな。・・・・略・・・・ ところがその晩、在所の者に地蔵さんがとりついてな、高熱を出し、うわ言のように、「せっかく名僧の供養によって目を開いたのに、どうしてつまらぬ供養のやり直しなどして迷わすのか。 元のようにして返せ」と口走ってな。これを聞いた者はたまげたのなんの。さっそく主だった者が集まって相談し、一休和尚を追いかけて呼び戻そうということになったんさ。 使いの者らが、やっと桑名の宿で追いつくことができ、かようかようしかじかと、地蔵がのりうつった様子を伝えると、一休和尚は、「いまさら関まで引き返すことはできんゆえ、この下帯を持ち帰って地蔵さんの首にかけ、わたしが唱えた歌を三べん唱えるように」と教えたんやて。使いの者は半信半疑(はんしんはんぎ)で和尚の下帯を持ち帰り、言われたとおりにすると、あっという間にのりうつった人の熱は引いて、もとの元気な姿に戻ったんやて。関の地蔵さんが今も麻の布きれを首にまいとるのは、こんな由来があったんやに。

|

|

洋館屋

珍しい和洋折衷の家

|

関宿の街並み

|

★洋館屋は江戸時代末期、油屋徳次郎家として建てられた建物で木造2階建、切妻、桟瓦葺、平入。大正時代に隣接する会津屋が半分を買い取った為、2戸に分割され洋風建築風に改修されました。特に2階の外壁は鮮やかなタイル張りで、上部がアーチ状の開口部が3連並んでいます。外観の見た目から「洋館屋」の屋号となり歴史的な町屋が建ち並ぶ町並みの中でも特異な存在です。

|

|

|

|

街道そば

あいづや 「會津屋」

|

街道そば

あいづや 「會津屋」

|

軒の看板文字は西が「あいづや」東が「會津屋」

|

|

|

|

|

地蔵院前 名物の山菜おこわと街道そば

|

あいづや 「會津屋」 玄関

|

|

|

|

|

あいづや 「會津屋」 暖簾

|

★関宿を代表する旅籠の一つだった会津屋。現在は食事処。

名物の山菜おこわと街道そばが一緒になったサービスセットが好評。

小万の仇討ち物語 : この物語は、ここ「会津屋」(旧旅籠山田屋)で暮らした小万の物語。

|

地蔵院から東方向を

|

|

|

|

松葉屋・関の特産の火縄屋 新所

|

関の特産の火縄屋 新所

|

|

|

|

|

★火縄は鉄砲に用いたため大名の御用がありましたが、道中の旅人が煙草などに使うために購入したため大いに繁盛した。

|

|

★宿場として栄えていた頃、関の町家の前面は“摺り上げ戸(すりあげど)”という建具が一般的で、戸を開いている昼間は店先が街道に開放されていました。 幕板は、風雨が激しい折に、この開放的になっている店先に雨露が入り込み、商品や客の荷物を濡らさないよう付けられたものとされ、“霧除(きりよけ)”とも呼ばれています。

|

|

関の特産の火縄屋 新所を中心として数十軒の火縄屋

窓付きの幕板

|

この辺りが火縄を生産していた新所

|

|

|

|

|

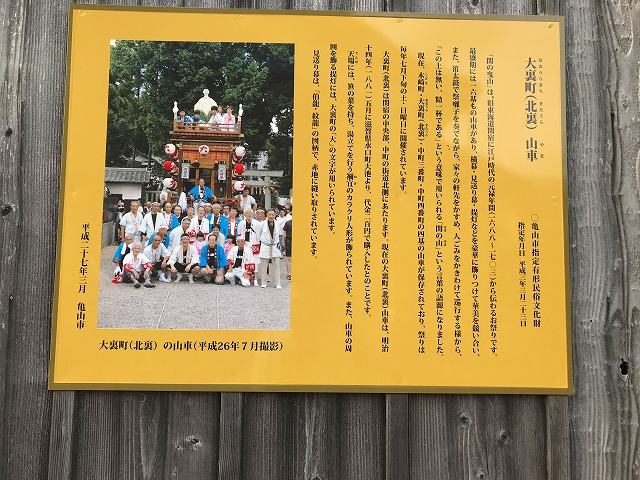

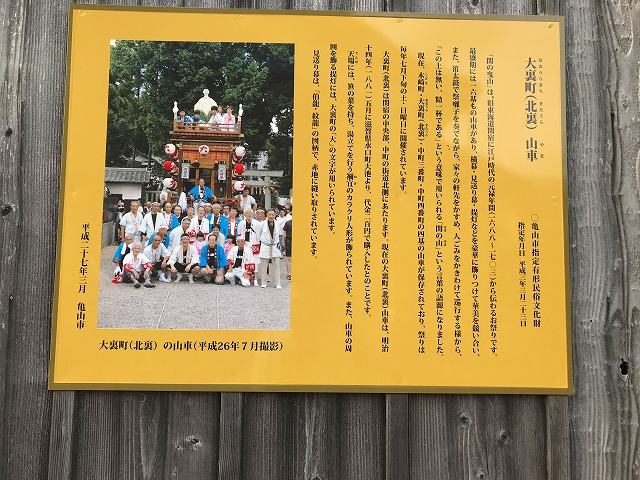

■「関の曳山」は、旧東海道関宿に江戸時代の元禄年間(1688~1703年)から伝わるお祭りです。 最盛期には16基もの山車があり、横幕・見送り幕・堤灯などを豪華に飾りつけて華美を競い合い、また、笛太鼓で祭囃子を奏でながら、家々の軒先をかすめ、人ごみをかきわけて巡行する様から、「この上は無い、精一杯である」という意味で用いられる「関の山」という言葉の語源になりました。

|

|

大裏町(北裏)の山車 案内と車庫

|

★現在、木崎町・大裏町(北裏)・中町三番町・中町四番町の4台の山車が保存されており、祭りは毎年7月下旬の土・日曜日に開催されています。

★関宿は、東の追分から西の追分までの約1.8キロメートルにわたり、伝統的な町家が200棟以上現存する。

|

|

|

★宿場の名は、愛発の関(越前国)・不破の関(美濃国)とともに「日本三関」に数えられ、670年頃に軍事上の目的で設置された「鈴鹿の関」に由来する。壬申の乱(672年)に大海人皇子(天武天皇)が、鈴鹿の関(すずかのせき)を閉ざしたことは有名である。

★鈴鹿関は、伊勢国にあった古代東海道の関所である。三関のひとつ。701年(大宝元年)に創設され、789年(延暦8年)7月に廃された。しかし、その後も即位、大喪、反乱のある際には(時代が下るにつれて儀礼化が進んだものの)かならず三関を警護し、このときは南の伊賀路すなわち加太越を通った。

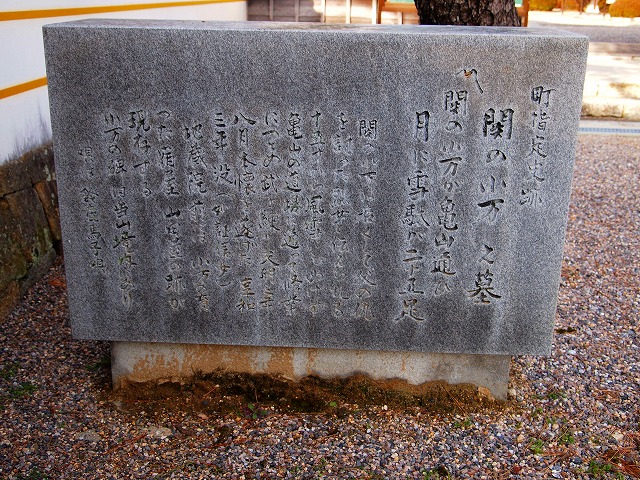

★関の「小万」は、女の身でありながら父の仇討ちを果たした話として語り継がれている。 小万の父は、九州久留米有馬氏の家来で、剣道指南役牧藤左衛門と言ったが、遺恨により同輩の小林軍太夫に殺された。 その後、牧藤左衛門の妻は、身重の身体で夫の仇を討つため旅に出たが、鈴鹿峠を越え「関宿」についた頃には旅の疲れが重なって、地蔵院前の旅籠山田屋(現、会津屋)の前まで来たときには行き倒れ同様の有様であった。 慈愛の心で親切な山田屋の主人と女将に助けられ、手厚く看病され、女はそこで女児を産んだ。

それが小万である。 女はまもなく、子供の将来を宿の主人に託して、死んだ。 小万は成長して養父母から両親のことを聞かされ、女の身ながら亡き母の志を継いで亡父の仇討ちをする決心。 山田屋の主人は、亀山藩家老 加毛寛斎に頼んで武芸を習わせた。 小万は、幾多の困難と苦労に耐え、武道に励んだ。 天明三年(1783)八月、運良く仇と巡り会うことができた小万は、馬子姿に変装して亀山城大手前の辻で仇のくるのを待ち受け、見事本懐を遂げることができた。 これにより、関の小万の名は一躍高まったが、その後も山田屋にとどまって養父母に仕え、享和三年(1803)正月十六日、三十六歳の若さで死んだ。 墓はこの「会津屋」近くの福蔵寺にある。 (お食事処「會津屋」のHPより)

|

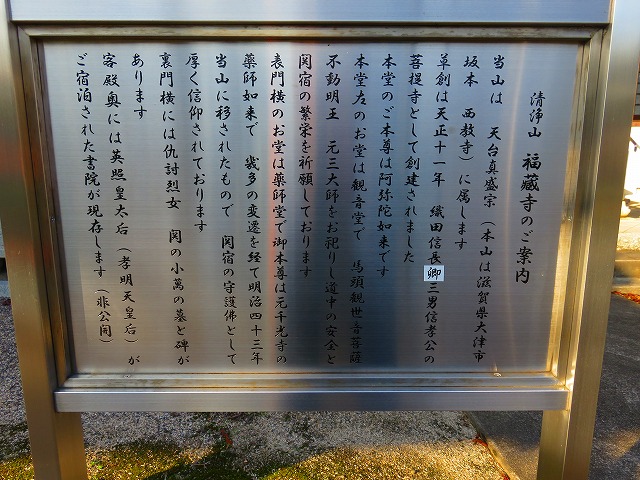

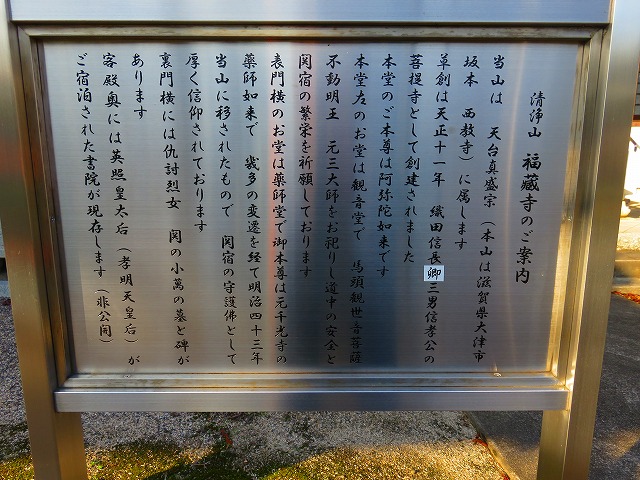

「会津屋」近くの福蔵寺

山門

|

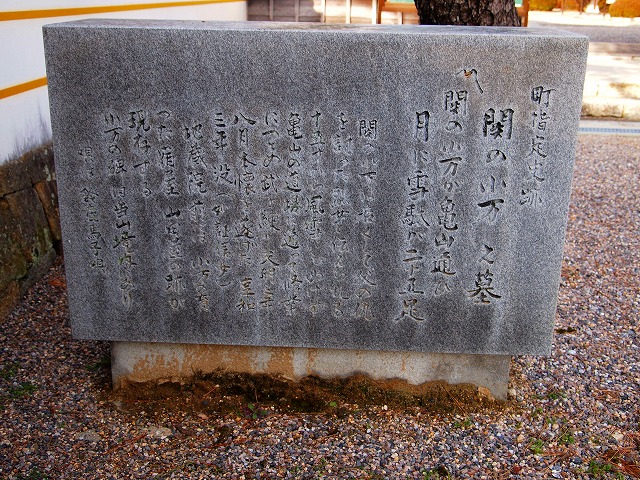

小万の墓の案内

|

福蔵寺 薬師堂

|

|

|

|

|

★福蔵寺:織田信長の三男・信孝は本能寺の変で斃れた信長の菩提を弔うために、旧家臣大塚長政に命じて福蔵寺の建立に着手した。しかし、信孝は羽柴秀吉との後継争いに敗れ、1583年知多半島の野間大坊で自害した。

大塚長政は信孝の首を福蔵寺に持ち帰り、首塚を設けて福蔵寺を信孝の菩提寺として開創している。

|

|

小万の仇討の紹介

|

関の小万の墓

|

福蔵寺 石碑と山門

|

|

|

|

|

福蔵寺 案内(由緒的)

|

福蔵寺 本堂

|

関の小万の碑

|

|

|

|

|

★鈴鹿馬子唄に見る 小万 : 坂は照る照る 鈴鹿は曇る(ハイ ハイ) あいの土山 エー雨が降る (ハイ ハイ) / 馬がもの言うた 鈴鹿の坂で お参宮上﨟(おさん女郎)なら エー乗しょと言うた / 坂の下では 大竹小竹 宿がとりたや エー小竹屋に / 手綱片手の 浮雲ぐらし 馬の鼻唄 エー通り雨 / 与作思えば 照る日も曇る 関の小万の エー涙雨 / 関の小万が 亀山通い 月に雪駄が エー二十五足 / 関の小万の 米かす音は 一里聞こえて エー二里ひびく / 馬は戻(い)んだに お主は見えぬ 関の小万が エーとめたやら / 昔恋しい 鈴鹿を越えりゃ 関の小万の エー声がする /

お伊勢七度 おたがわ八度 関の地蔵は エー月参りる。

|

|

地蔵院の近く 川音、尾崎家 お米屋

|

★川音、尾崎家 お米屋で、鈴鹿川の水で米をつく、水車の音から屋号を取って「川音」とした。文久頃の建物という。

|

|

|

|

Wikipediや関宿に関するHPを参考に一部引用しています。

|

| |

|

|

|

三重写真集|関宿は、壬申の乱頃 鈴鹿の関、

江戸時代 47番目の宿場 地蔵院周辺から西の追分方面

|

|