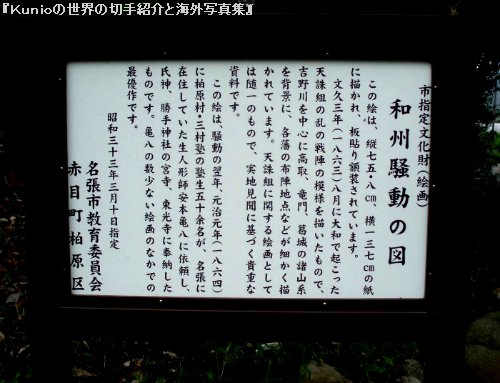

名張市|赤目・錦生・黒田地区 |

はじめに

この地域は名張市の西部で奈良県宇陀市に隣接している地域。

・長坂(赤目)は、宇陀川支流の滝川の上流の山間部に位置する。長坂の地名だが、この地が川沿いの長い坂が続いていることによる。 この滝川の上流には、中小の滝が連なる有名な赤目の滝がある。 この赤目の滝の名だが、次の説がある。

(一)役行者がこの地で行をおさめていた時、赤い目の牛に乗った不動明王が現れたので、この地を赤目と名付けたと伝えられている。

(二)役行者がこの地に不動院を建てたが、その不動明王の服が赤く輝いていたので、この地を赤目と言うようになった。

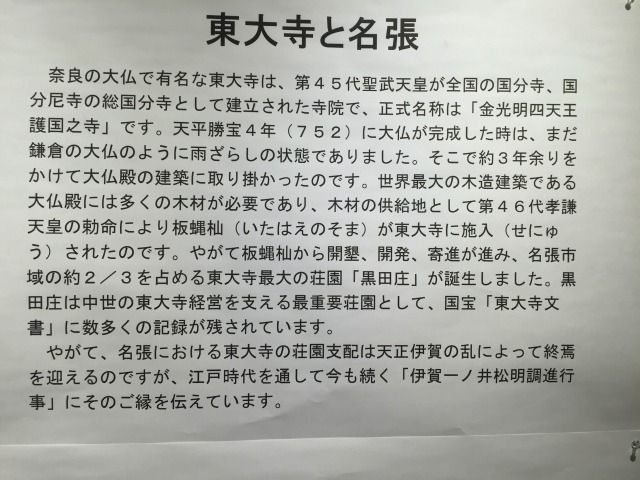

・黒田は名張川中流で、支流の宇陀川との合流付近に位置する。古代の庄は、もっと広域であったとされている。 平安期に銅鐸が出土したことが、文献に書かれている。 大化の改新後の律令制では、農地や農民は国のものとされた(公地公民制)。奈良期に墾田永年私財法が公布されて、開墾地を私有化することができるようになると、貴族や寺社は競って水田開発を行うようになった。その後まもなく、黒田の地は東大寺に施給された。 黒田の地名については次の説がある。

(一)小高い所を黒と言う。この黒に由来するとされている。

(二)田の畦を黒と言うが、この黒に由来し沼沿いの陸の意味ではなかろうか。

・一ノ井の地名は、この地の水田が一ノ井堰によりうるおされていることによるとされている。

・星川は、宇陀川支流の滝川の右岸の大地から山麓に位置する。 地内には古墳群がある。そのうちの一つは前方後円墳である(琴平古墳群)星川の奥には七ツ池があり、そのうちの大池には竜が住んでいたとの伝説がある。 星川の地名については、役行者が七重の段を築いて雨ごいを行った時、この地の上空を星が川のように流れたことによるとされている。

2020年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2021年以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 黄瀧山延寿院|極楽寺|春日神社|瀧野城(柏原城)|柏原 勝手神社|星川 八幡神社と阿弥陀堂|高善山(竜神山)|黒田 勝手神社|無動寺|百地三太夫の屋敷跡 ]

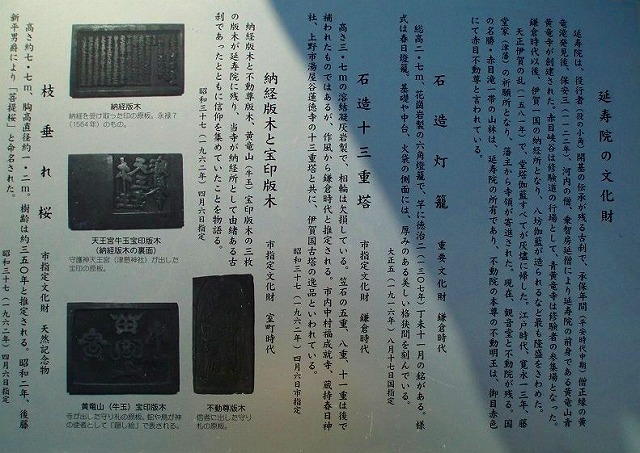

赤目・長坂 黄瀧山延寿院

■名張・赤目の黄瀧山延寿院(えんじゅいん)は、今を去ること1300年の昔(西暦7世紀末頃)、後の修験道の祖・神変大菩薩として祀られた「役小角」(えんのおづぬ)が開かれたとの「行者伝説」がある。その後平安期、保安3年2月5日(1122)乗智上人延増によって堂宇草創建立されたと文献にある。(東大寺文書) 津藩藤堂家の祈願所で存続された。「四十八」の数に阿弥陀仏の本願「弥陀の四十八願」を掛け、明王が赤い目の牛に乗って出現した古事により『赤目』と呼ばれる。御目の赤は不動の『慈悲の心』を表わし、『延増上人』の「延」をいただき、「黄瀧山聖玉龍寺延寿院」と号す。 三重県名張市赤目町長坂755 由緒記より

☆江戸時代初期の書物「伊水温故」では「玉瀧山青黄瀧寺 圓壽院」と記されている。

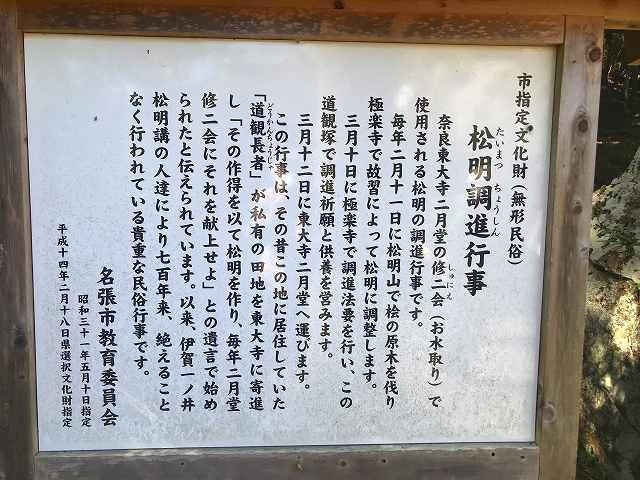

赤目・一ノ井 極楽寺

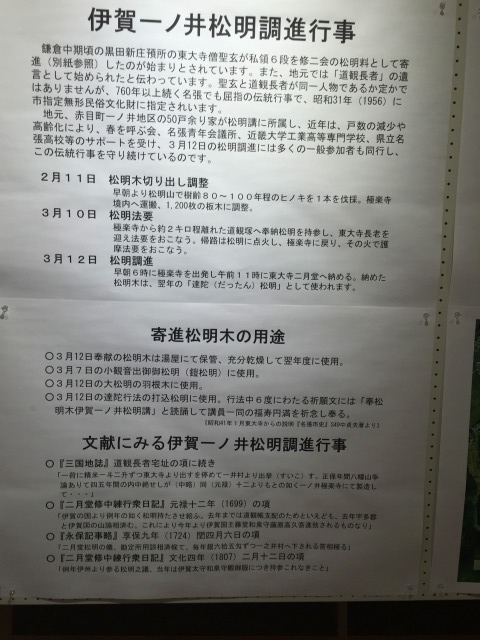

■奈良東大寺・二月堂において 毎年3月12日に行われるお水取り行事に、松明講と共同して760年以上もの長きにわたり、松明を送り続けているお寺です。 江戸時代初期の著書「伊水温故にも、伊賀一ノ井の地に住し、後に若狭の南無観長者と協力し、東大寺・二月堂を再興した道観長者の開基になると記されています。 また、寺山に今も長者の護持仏であったと言われる不動明王と二月堂本尊と同じ十一面観世音が祠られています。 極楽寺HP

★松明調進コース:名張市・赤目・極楽寺→坂之下→笠間峠→宇陀市・上笠間→小原→奈良市・小倉町→針ケ別所町→都祁馬場→一台峠→南田原町→横田町→茗荷町→矢田原町→春日宮天皇稜→鉢伏峠→鉢伏町→鹿野園町→高畑町→春日野町→東大寺・二月堂

|

極楽寺 本堂 |

極楽寺 境内 |

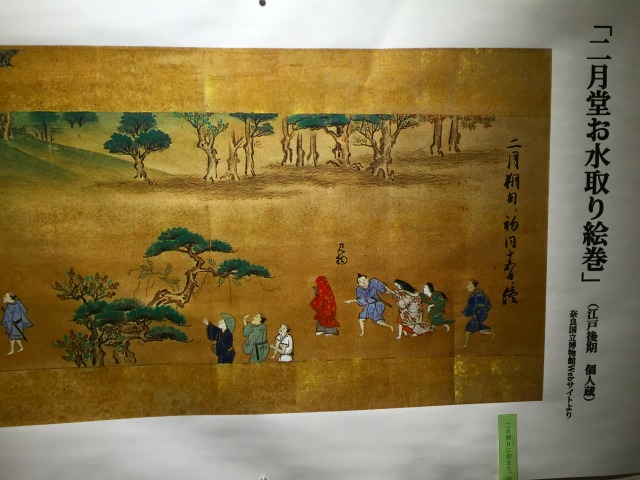

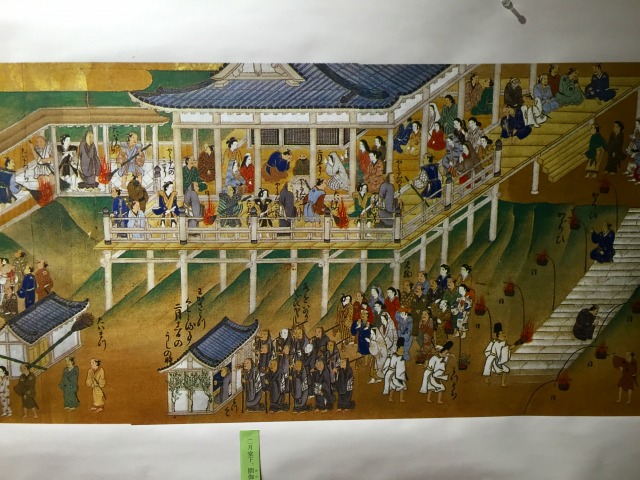

東大寺・二月堂お水取り |

|

|

|

|

名張市赤目町一ノ井の極楽寺の山門と本堂 伊賀一ノ井松明調進行事 |

||

|

||

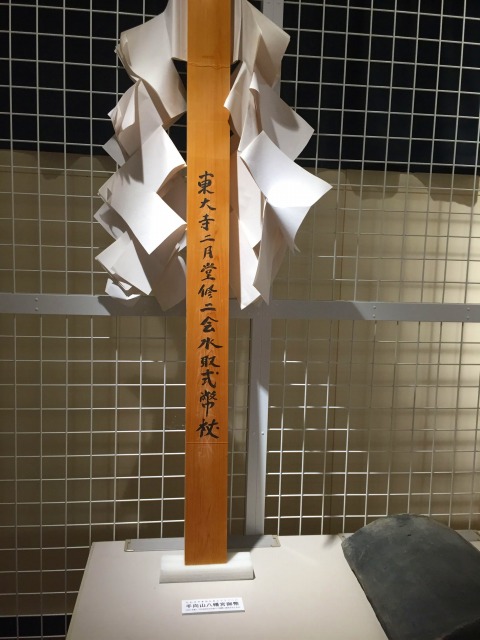

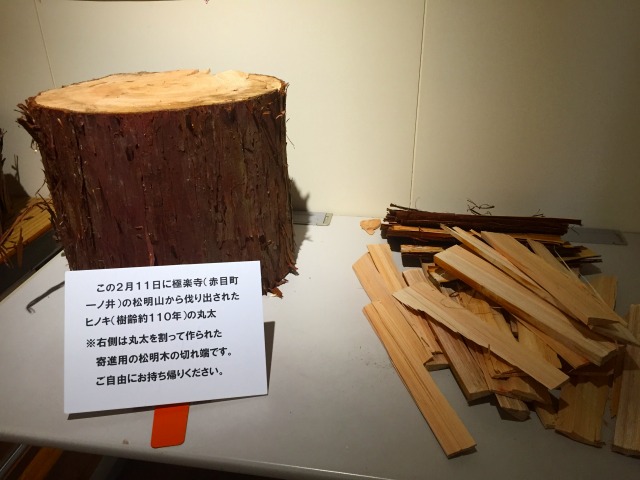

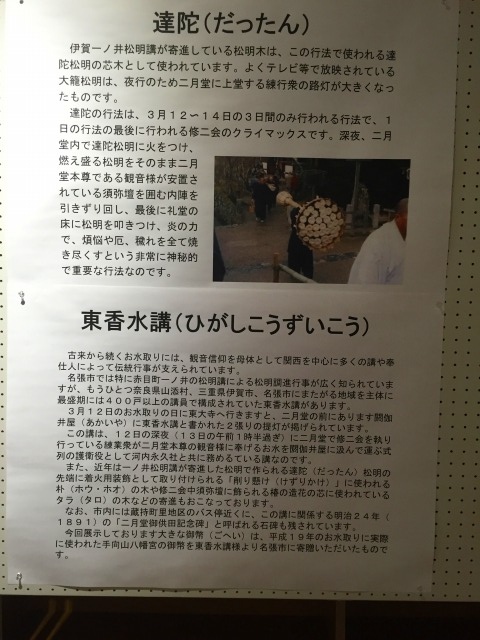

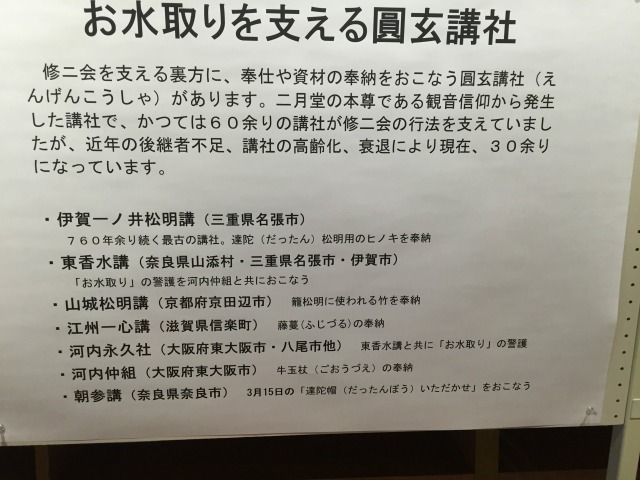

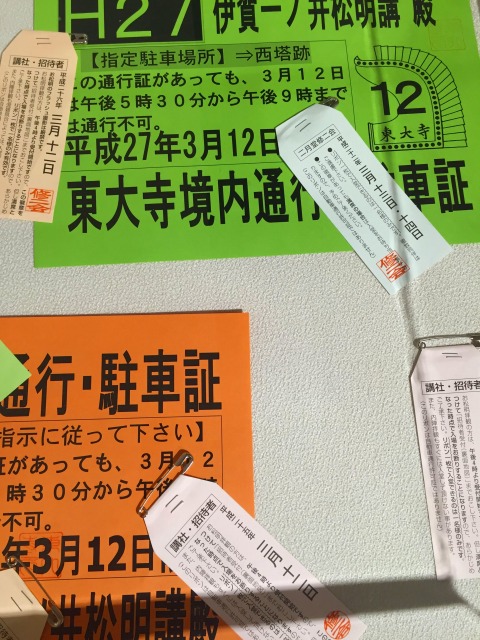

★松明調進は、奈良東大寺二月堂で行われる修二会(お水取り)に用いられる松明木を納める伊賀一ノ井松明調進行事。土地の道観長者が晩年、私有の田地を東大寺に寄進し「その作得(小作米)をもって松明を作り、毎年二月堂修二会に献上せよ」と遺言したことに始まったとされています。770年以上続く行事で、当時の様子を垣間見ることができる市の「無形民俗文化財」です。極楽寺(名張市赤目町一ノ井)所有の松明山から樹齢100年ほどの節のない檜を伐採。昔からの規格に合わせて丁寧に調製していき、20束の松明に仕上げます。3月12日、松明木を担いで奈良県との県境にある笠間峠を越えます。東大寺で1年間乾燥させた上で、達陀(だったん)松明が作られ、翌年のお水取りの際、二月堂内陣で執り行われる韃靼という荒行で煩悩を焼きつくす松明として用いられます。

松明の形やくくり方には古来の規格があり、仕上がった20束の松明はそのまま極楽寺本堂に納められ、その後東大寺に納められます。

(コース)名張市赤目町一ノ井にある極楽寺→坂之下の入り口の地蔵様(道標)→黒田坂→宇陀市室生上笠間峠・・・奈良・東大寺 注)松明調進に関する写真は名張市郷土資料館の展示物から

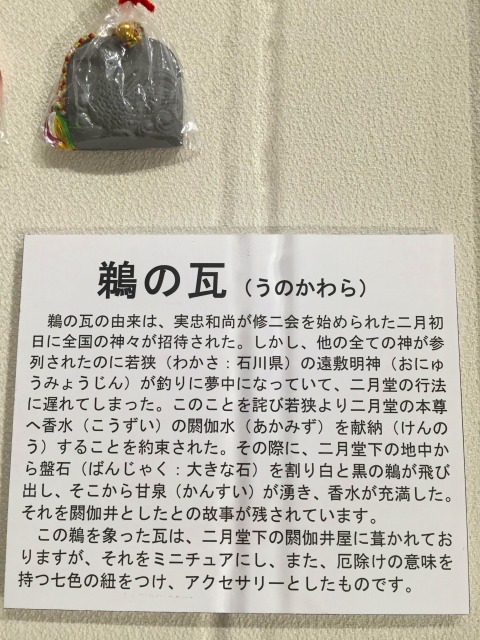

★東大寺二月堂の閼伽井屋の屋根には鵜を模した瓦が載っています。実忠和尚が修二会を行うにあたり、全国の神様に来臨されるよう請うた際、若狭の遠敷明神は釣りをしていた事から参集に遅れてしまい、そのお詫びとして御本尊に供えるお香水を送る約束をされました。すると、二月堂の下から、白と黒の鵜が飛び立ち、そこから綺麗な水が湧き出したということです。

★毎年3月10日に行われます松明調進行事の1つ;13時頃より極楽寺にて調進法要を行い、極楽寺から道観塚へ松明を運び調進祈願と供養(道観塚松明法要)を営みます。

|

極楽寺 |

松明調進行事 説明 |

道観塚 |

|

|

|

〔道観塚〕かつて一ノ井の里に道観長者と呼ばれる者がいた。近隣に広大な田畑を持つ長者であったが、強欲で領民を苦しめながら贅沢に耽っていた。 ある時、突然長男が急な病で亡くなると、立て続けに家族が死んでしまった。 その悲惨な死を目の当たりにした長者は、ようやく仏心に目覚めた。 しかし時既に遅く、長者自身も死の床にあった。 そこで長者は遺言として、再建される東大寺に私有地を寄進し、二月堂でおこなわれる修二会に使われる大松明を欠かさず調進することとしたのである。

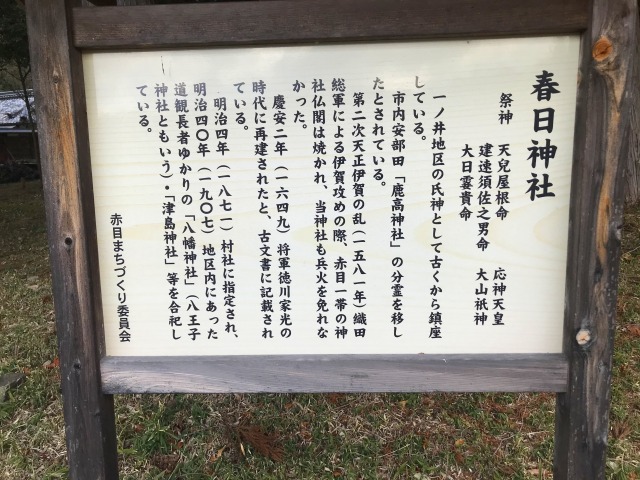

赤目・一ノ井 春日神社

■春日神社は、『明細帳』に「年月不詳、鹿高神社(矢川 春日神社)の分霊を移しまつり、朝御饌には神楽を奏し鈴を鳴らし、夕御饌には経文を奉読し、香花を奠し、怠りなく執行せり。しかるに天正の乱のため兵火にかかりしを、慶安2年(1649年)再興せしものなり。」とあるそうです。 慶安4年の棟札が残っているとのこと。 祭神は、天児屋根命【あめのこやねのみこと】、建速須佐之男命【たけはやすさのおのみこと】、応神天皇【おうじんてんのう】、大山祇命【おおやまつみのみこと】 他

赤目・柏原 瀧野城(柏原城)

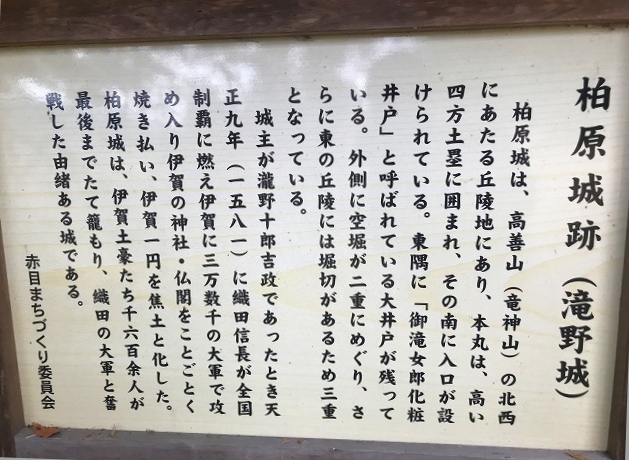

■柏原城(かしはらじょう)は、現在の三重県名張市赤目町柏原に所在した日本の城。 滝野城とも呼ばれる。 高善山(竜神山)の北西にあたる丘陵地にあり、単郭四方土塁・周濠の城で、多重の空堀などの構造を持つ。東側に二重の空堀、主郭虎口の石垣痕跡が現存、東隅に「御滝女郎化粧井戸」と呼ばれる大井戸が残っている。 第二次天正伊賀の乱(1581年)の決戦地。

柏原城には城主の滝野吉政や百地丹波(伊賀忍者の頭領)、比自山城から落ち延びてきた伊賀衆の残存勢力、家族ら1600余人が立て篭もっていたと「伊乱記」に記されており、毎晩のように夜襲を掛けるなどして織田軍に激しく抵抗を続けていた。

|

瀧野城(柏原城) |

瀧野城(柏原城) |

瀧野城(柏原城)の跡 |

|

|

|

|

瀧野城(柏原城) |

瀧野城(柏原城)の説明 |

瀧野城(柏原城)の入口 |

|

|

|

|

今もそうだが、当時の柏原城は二重堀と林に囲まれていたといい、鉄砲の弾や矢を通さない天然の簾状態の密生した樹 |

||

★柏原は、地内には縄文早期の遺跡があり、押型紋土器の破片が出土している。 竜神山には竜神が祭られている。隣の星川には七ツ池があり、その大池には竜が住むと伝えられている。昔はこの地で、雨ごいが行われていたようだ。 柏原の地名は、この地の一帯にカシワの樹が生い茂っていたことによるとされている。

★押型紋土器は縄文土器よりも古い土器で、縄文早期(1万年前以降)の指標とされている土器である。伊賀地方では、島ヶ原、真泥(みどろ)からも出土している。

名張市の西隣の奈良県山添村には、大規模な縄文遺跡がある。名張川左岸の大川遺跡がそれで、縄文早期から晩期までの遺跡である。このほか、名張川右岸の鵜山(大和鵜山)には1万年前の遺跡があり、名張川左岸の広瀬(大和広瀬)にも8000年前の遺跡がある。

赤目・柏原 勝手神社

■勝手神社(かってじんじゃ 518-0464 名張市赤目町柏原 464 大名牟遅神・建速須佐之男)

以下、神社の紹介より 『永禄五年(1562年)統治の柏原城主・瀧野十郎吉政が、大和吉野山にある勝手神社より勧請し、瀧野城並びに村内の守護神として祭祀してきました。 その後、城は天正九年(1581年)十月天正伊賀の乱で織田氏に下りて落城、伊賀の社寺はその殆どが灰燼に帰しました。 しかし、村人これを氏神として崇敬し、文禄二年(1593年)十二月二十八日新たに神殿を設け、遷座式を執行し(当時の棟札現存)現在まで四〇〇年以上の間連綿と祭典が続けられています。 主祭神の正勝吾勝勝速日天忍穂耳命(まさかつ・あかつ・かちはやひ・あめの・おしほみみの・みこと)は、「勝」の字三つを持つ神から往古は武神と信じられていました。』

★また、このお社の後方約300mの処には、勝手明神とは大層縁の深い瀧野城跡(最近柏原城とも呼ばれるが正式な名称でない)が森の中にひっそりと眠っています。柏原城に1,600の伊賀勢が終結、抵抗を見せたが、食料も尽きた10月28日、柏原城主・瀧野十郎吉政は開城し、天正伊賀の乱は終わりを告げました。

赤目・星川 八幡神社と阿弥陀堂

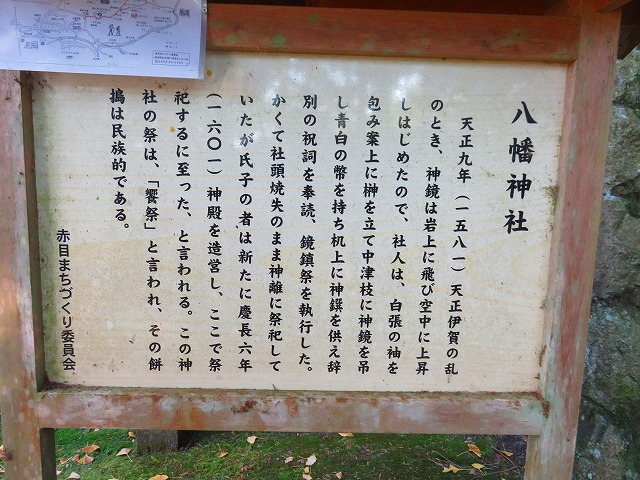

■八幡神社 当社の創祀については、詳らかにはし難い。社伝によれば、天正九年(一五八一)天正伊賀の乱に際し織田信長により、焼亡せしめられたと伝える。その後、慶長六年(一六〇一)社殿が再興されたことが星川阿弥陀院所蔵の棟札によりわかる。社殿の造営は、寛文二年(一六六二)にも行われている。江戸時代を通じ近郷の氏神として人々の崇敬を集めた。明治四一年(一九〇八)、赤目町柏原の村社勝手神社に合祀された。昭和二六年(一九五一)氏子・崇敬社の熱意により、勝手神社より分祀復座し現在に至っている。 三重県名張市赤目町星川 485

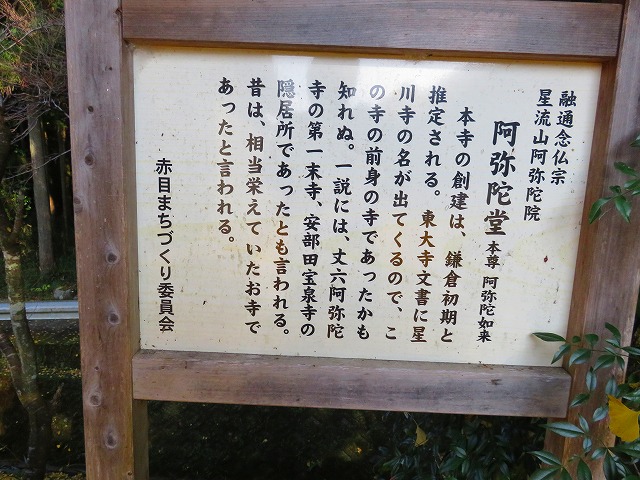

★『融通念仏宗 星流山 阿弥陀院(阿弥陀堂)の本尊は阿弥陀如来。 本寺の創建は、鎌倉時代初期と推定される。 東大寺文書に星川寺の名が出てくるので、この寺の前身の寺であったかも知れぬ。 一説には、丈六阿弥陀寺の第一末寺、安部田宝泉寺の隠居所であったとも言われる。 昔は、相当栄えていたお寺であったと言われる。 赤目まちづくり委員会』

阿弥陀堂は八幡神社に隣接しています。

赤目・高善山(竜神山)

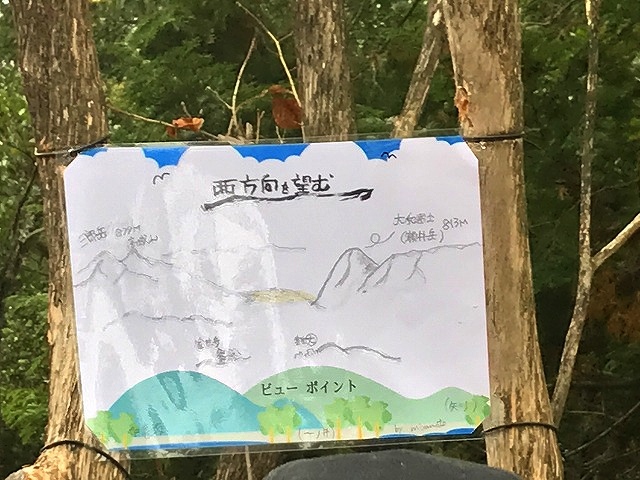

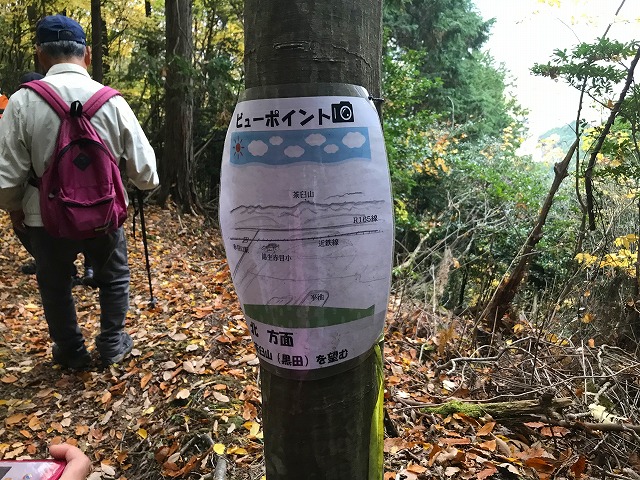

■竜神山(高善山)は景勝地である赤目四十八滝の少し手前に位置しており、竜神信仰の山として地元で知られていますが、ほとんど人が入らず荒れた状態になっていた登山道を最近になって再整備したそうです。北西の丘陵地には第二次天正伊賀の乱(1581年)の決戦地として知られる柏原城址があります。 名張市赤目町の東部にある竜神(りゅうじん)山(標高466・2メートル)。 山の上が平たい屋根のような形で「屋島(高松市)に似ている」という。

星川集会場で、綺麗な銀杏の落ち葉を見ながらトイレ休憩の後、いよいよ険しい山道を渓谷沿いに七つ池に向いました。 星川不動滝・線刻磨崖仏・石切り場跡・七色滝・千枚滝を経由して11時前に七つ池に)到着、昼食をいただきました。 昼食後、竜神山(高善山)三角点、竜神の祠・大岩さんを経て、柏原上出・琴平山古墳横に下山。

山道には、大きな石がゴロゴロしていて、天正伊賀の乱で石落としで織田軍に被害を与えたのかと変な妄想をした場所でした。 下りたら柏原城。

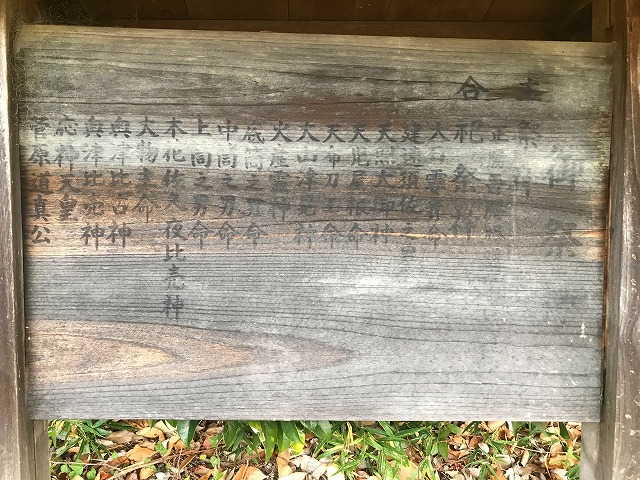

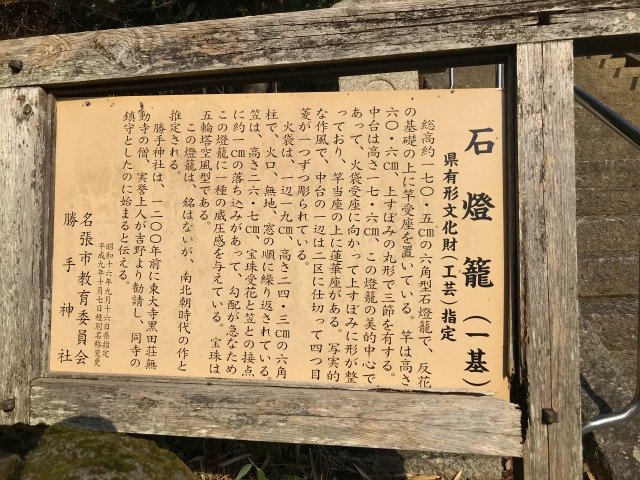

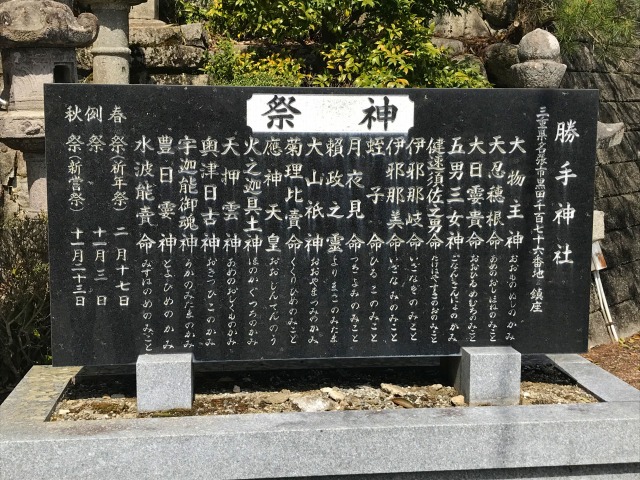

黒田 勝手神社

■勝手神社(かってじんじゃ)は、もとは金毘羅神社であり、「黒田の金毘羅さん」。 名張市黒田

約1200年前に東大寺黒田荘無動寺の僧、実誉上人が、吉野より勧請し、無動寺の鎮守としたのが始まりと伝わっています。 名張には勝手神社が二社ありますが、その中の一社、黒田にある勝手神社です。 現在の勝手神社の社地には、もともと金比羅神社(コンピラサン)がありました。 参道入り口近くにある石碑には、最上部に「金比羅神社」と右から左に横書きされております。

境内石碑によれば、祭神は、 注)■は該当漢字がないもの

大物主神【おおものぬしのかみ】 / 天忍穂根命【あめのおしほねのみこと】 / 大日■貴命【おおひるめむちのみこと】 / (■:「雨」冠+「口口口」+「女」) / 五男三女神【ごなんさんにょのかみ】 / 健速須佐之男命【たけはやすさのおのみこと】 / 伊邪那岐神【いざなぎのみこと】 / 伊邪那美神【いざなみのみこと】 / 蛭子命【ひるこのみこと】 / 月夜見命【つきよみのみこと】 / 頼政之霊【よりまさのみたま】 / 大山祇神【おおやまつみのかみ】 / 菊理比賣命【くくりひめのみこと】 / 應神天皇【おおじんてんのう】 / 火之迦具土神【ほのかぐつちのかみ】 / 天押雲神【あめのおしくものかみ】 / 奥津日古神【おきつひこのかみ】 / 宇迦能御魂神【うかのみたまのかみ】 / 豊日■神【とよひめのかみ】 / (■:「雨」冠+「口口口」+「女」) / 水波能賣命【みずはのめのみこと】

★この辺り(名張市黒田字溜り)は弥生後期~古墳前期の遺構が認められ”溜り遺跡”がある、その関係から勝手神社の本殿の所も古墳があったと想定される。

■吉野 勝手神社(跡) ; 祭神は『和漢三才図会』に「勝手社 祭神一座 愛鬘命(うけりのみこと/うけのりのみこと)」とある。 境内には、源義経と別れた静御前が捕らえられ、社前で法楽の舞を舞ったとされる静御前の舞塚がある。 現在の社殿は正保2(1645)年に再建されたもの。社宝としては静御前の装束、義経と鎧とされるものが所蔵されている。背後には袖振山がそびえ、大海人皇子が奏でる琴の音色によって天女が舞い下りたと言い伝えられている。 吉野大峰山の鎮守社である吉野八社明神の一でかつては「勝手明神」と呼ばれた。 吉野川水源に当たる青根ヶ峰は古くから水神として崇敬を受け、山頂付近に金峯神社(奥千本)・山腹に吉野水分神社(上千本)・山麓に勝手神社(中千本)が建てられた。勝手は「入り口・下手」を意味するともいい、その字面から勝負事や戦の神としても信仰された。

※藤原実遠(ふじわらの さねとお)は、?-1062 平安時代中期の官吏。 藤原清廉(きよかど、『今昔物語集』に猫恐の大夫とみえ,大和(奈良県)・伊賀国(三重県)などに広く所領を持って経営する私営田領主)の子。 官名は左馬允(さまのじょう)。 父の所領をつぎ,伊賀の伊賀郡,名張郡などの伊賀、阿拝(あえ)、山田、名張の全4郡をおさめた。 私宅は伊賀郡神戸郷(かんべのごう)(三重県伊賀市)にあり、同郡猪田(いだ)郷(同)が所領の中核であったと考えられる。 私営田領主の典型とされ,農民を従者のように使役し,「当国の猛者(もさ)」とおそれられたという。 しかしこの実遠の経営は行き詰まり,天喜4(1056)年に所領は養子信良に譲られたのち,直接の経営が行われなくなったこともあって,ついに手放されてやがて多くは東大寺の手に入り,その荘園(東大寺領板蠅杣(いたばえのそま))経営により再生されることになる。 康平5年4月10日死去。

※私営田領主とは、国家の経営する公営田 (くえいでん) (官田など)に対して、平安時代に在地の富豪層(有力農民や豪族)によって経営された営田である私営田を経営する領主に与えられた概念。

※板蠅杣(“板生えの料林”の意) 杣とは、お寺や神社などが持つ木材を伐り出すための領地。 その中心が黒田荘。

※丈部氏(はせつかべうじ/はせべうじ)とは、「丈部」を氏の名とする氏族。職業部(品部)である丈部を管掌する氏族。

丈部為延は11世紀の名張郡の開発領主。 伊賀氏没落の後、11世紀後半から12世紀末にかけて子孫は歴代名張郡司に補任された。 為延はその初代で治暦2年(1066)に東大寺から梁瀬の荒地十七町の開墾を請負い永代作手職を与えられた。 梁瀬を拠点に次第に勢力を伸ばした。 家系は為延・近国・近俊・俊方・兼俊と続き、近俊の時に源に改姓した。

平安時代、作人の耕作地に対する耕作権。鎌倉時代以後は作職(さくしき)・作手職・作人職などという。

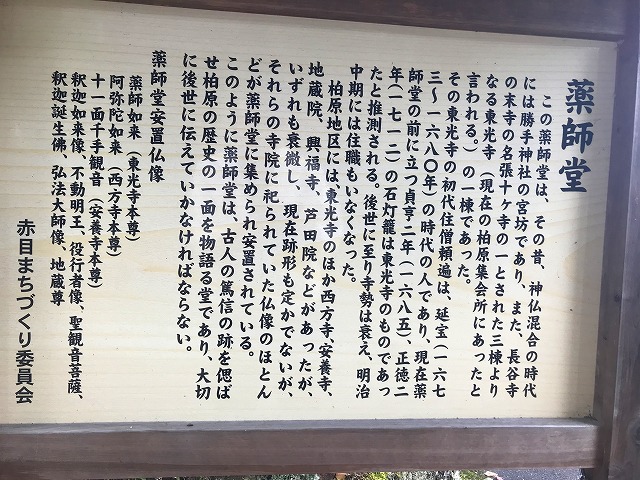

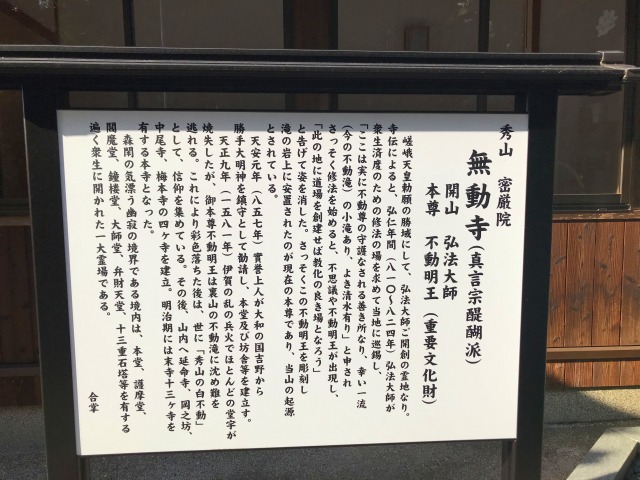

黒田 無動寺

■秀山 密巌院 無動寺 (むどうじ)は、 真言宗醍醐派、秀山。 嵯峨天皇勅願の勝域にして、開山は空海(弘法大師)。 弘仁年間(810~24)の開創と伝わる。 創建年代不祥だが平安後期?。 建保二年(1214)の東大寺領…の文書の中に無動寺の名が記されており、鎌倉初期には有力寺院であったことが証明され、平安期に創建されたことは、史料の上からも推定される。 第二次天正伊賀の乱の天正9年(1581)に焼失。 17世紀半ばから後半にかけて、名張・藤堂家・津藩主の祈願寺となり、お目見寺であったと伝わる。 平安末期から鎌倉初期にかけての作と伝わる本尊の不動明王立像(白不動)は、国指定重要文化財になっていていて、年2回(旧暦2月1日・新暦8月5日)公開されるという。

三重県名張市黒田902。

★秀山 密巌院 無動寺 (むどうじ)は、9月上旬には、無動寺へ登る坂道の両脇に咲く曼珠沙華がことのほか見事である。伊賀四国八十八箇所の53番札所。 「黒田の悪党」の本拠地です。

竜口 百地三太夫の屋敷跡

■奈良との県境にある竜口にも百地丹波城があり、喰代の百地丹波が竜口にも砦を構えて いたとも、竜口百地家にも別の丹波守がいたともいわれている。 竜口百地家系図 に百地丹波守正西が出てくるが、これが喰代の百地丹波かどうかは不明。 伊賀の「忍び」、三大上忍とは、服部半蔵、藤林長門守そして、百地三太夫をいい、「賊禁秘誠談」によると、百地三太夫は石川五右衛門の師匠となっている。 三太夫の名は史実には登場しないが、創作とはいえないと思う。 三太夫が生まれ育ったという名張の竜口が伊賀猿楽の本拠地で、屋敷の南側にある白山神社の棟札には十人の太夫衆の名があり「太夫」の名が多いことから言える。 また、竜口は大和と伊賀があり、元々一つの集落で黑田の悪党で有名な大江一族です。 現在は百地三太夫博物館になっています。 有名な「おかんの井戸」供養碑が敷地内にあります。旧吹田屋敷の門(明治時代)が移築されています。

・龍口は滝川の西の山間部に位置し、奈良県に接している。その奈良県側にも龍口がある。この地は名張市の南西端で、奈良県の龍穴(けつ)社へ行く入口にあたる。なお、大和の龍口には百地城跡がある。伊賀市の喰代にも百地氏が築いた百地城がある。 龍口の地名は、大和の龍穴社への入り口の地であることによるとされている。

注)Wikipedia、東大寺二月堂、国立奈良博物館のHP、郷土資料館展示、

公式パンフレットを参考にさせてもらっています。

|

名張市|赤目・錦生・黒田地区 |

|

|