名張市|蔵持・梅が丘・大屋戸地区 |

はじめに 蔵持・梅が丘・大屋戸地区

・大屋戸は名張川中流の左岸(西側)にある。対岸の東町との間に大屋戸橋がかけられている。昔は木の橋であったので、大水の際にはたびたび橋が流された。 新しい橋がかけられるまでの間、渡し舟がかよっていた。 地内には弥生期の遺跡がある。 古墳もある。

中世の頃、名張の土豪達の頭領と目されていた大江氏の居住地であった。 氏神の杉谷天満宮がある。 氏寺の大江寺もあったが、今はない。

・蔵持は名張川中流の右岸にあり、簗瀬の川下にあたる。 昔は簗瀬郷に所属していた時もあった。地内の塚原には古墳群がある。 蔵持の地名については、車持から転化したと言われている。 なお、古名の車持は、車持民(車持氏は渡来系の氏族と思われる。古代、天皇の輿(こし)の製作・管理に従事した人達。)が居住していたことにちなむとされている。

・夏秋は名張川中流の左岸の川沿いで、松原の川下の地である。 この夏秋の地は、平安期に山腹を切り開いて作られた集落で、中世の頃までは、夏焼と言われていた。その夏焼が夏秋に変わったと言われている。 夏焼の地名は、夏に日焼けの害を起こしやすい地であったことによるとされている。

・短野は名張川中流の左岸で、川沿いから離れた山間部に位置する。 古代から、この地を含む山地は、東大寺の杣(そま)地であった。この杣から切り出された材木は名張川まで運ばれて、筏に組まれ名張川を下り、木津へ運ばれた。 短野の地名は、短い野があることによると言われている。 地内に浮池がある。

・下三谷は名張川中流の左岸で、川沿いの夏秋の山を越えた山間部に位置する。 短野の北隣で東大寺の杣地であった。切り出された木材は名張川まで運ばれ、そこで筏に組まれて木津へ送られた。 古代から夏見郷の三谷であったが、明治22年に蔵持村に属し、昭和29年に町村合併で名張市となった。

|

梅が丘団(昭和60年造成)地5号東公園から眺める南方にある名張の市街地 |

||

|

2020年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2016年以前のものです。 ただし杉谷神社に関しては令和3年2月現在です。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 杉谷神社|蓮花寺|杉谷神社 本殿 修理|大江寺 大屋戸橋|短野城(筒井順慶城) ]

大屋戸 杉谷神社

■杉谷天満宮(杉谷神社)「由緒略記」より 〔御 由 緒〕

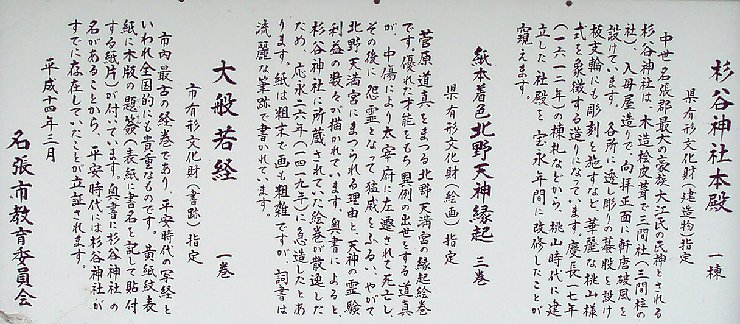

当神社は中世名張郡最大の豪族大江氏の氏神として、永延年間(平安中期、987年~989年)に大江朝臣三河守貞基によって始祖である「天之穂日命」を祀る神社として創建せられたと伝えられる。 後に鳥羽天皇の御代に至り勅により菅原道真公の霊を勧請し「椙谷天満宮」と尊称された。 始めは大江一族の鎮守社であったが、菅公祭祀以来名張郡三十余郷の惣社となるに至り、明治四年に社格が制定され「郷社」となる。 祭神は天之穂日命のほか二神であったが、明治四十一年に近隣の村社・無格社を合祀し、以来前記の十二神を祀って現在に至っている。 社殿は、天正の兵火で焼失したため慶長十七年に再建せられて現在に及び、桃山風の建物として三重県並びに名張市の有形文化財に指定されている。また、宝蔵する北野天神縁起三巻の絵巻は同の重要美術品・三重県文化財に指定されている。 大屋戸天神とも称される。 名張市大屋戸62

|

杉谷神社境内看板(菅原道真をまつる北野天満宮の縁起絵巻) |

||

|

||

|

杉谷神社の鳥居と拝殿 |

杉谷神社の拝殿 |

杉谷神社の拝殿前のなで牛 |

|

|

|

|

杉谷神社の本殿 |

杉谷神社の拝殿と紅葉 |

「大江寺合戦」:「黒田の悪党」と称され、南朝方に加担していた、大江一族が足利北朝軍に攻められ、氏神の「杉谷神社」や、氏寺の大江寺が焼かれた。この大江寺も大江氏の氏寺と伝わり、柏原城主・瀧野十郎吉政も、大江一族の流れを汲むと言う。 |

|

|

|

杉谷天満宮(杉谷神社) 大江氏の氏神の菅原道真公と、祖神の天之穂日命(あまのほひのみこと)をまつる。昔は名張郡の総鎮守とされたこともある。

昔から、12月8日に、「ずぐし祭」が行われている。ずぐしは熱した柿のことで、筑紫(つくし)に流された菅原道真公をしのぶためのものである。 ずぐしは、筑紫にかけている。神前に、ずぐし、餅、干した鰯(いわし)を供える。

伊賀、東大寺の板縄杣・黒田荘の代表的悪党・大江一族の氏神である杉谷神社に、楠木正成と縁がある河内玉櫛荘在地の山口八郞兵衛尉が奉納した国指定重要文化財『紙本著色北野天神縁起』がある。 奉納者は「山口八郎兵衛尉」を称する「河内国玉櫛庄沙弥観阿弥」。 大江一族は、忍者百地三太夫など百地一族の祖先。 楠木氏は摂津から伊賀にいたる土豪と商業や婚姻によって結びついていた。

境内の裏手には古墳が、

大屋戸1号墳 大屋戸字宮本 古墳時代 円墳、横穴式石室

大屋戸2号墳 大屋戸字宮本 古墳時代 円墳、横穴式石室

大屋戸 不二山 蓮台院 蓮花寺

■不二山 蓮台院 蓮花寺 は、寺伝によると、平安後期一条天皇の御宇、長保年間(999~1004)三河守大江貞基が発心して、天台宗の高僧、恵心僧都に帰依し門弟となって修行、名を寂昭と称しこの寺を建立したのが当山の起源である。 往時は諸堂完備し、十二坊寺領一四〇石を有する大寺であったと伝えられる。 建保二年(1214)の記録(東大寺続要録)に「蓮花寺一段」が出ており、この文書に出ている寺は、滝屋寺、安部田寺、水越寺、千福寺、里田寺、持福寺、長福寺、大江寺、長楽寺であるが、ほとんどは所在地もわからないまま廃寺となっている。 この蓮花寺だけが今にいたるまで存在している数少ない古刹である。名張市大屋戸154

|

不二山 蓮台院 蓮花寺 |

蓮花寺 境内 無縁仏 |

蓮花寺墓地の六地蔵 |

|

|

|

|

蓮花寺の境内には同じ大屋戸にあった大江寺から移されたという |

||

|

|

|

『蓮花寺の由来 当寺の開基は人皇六十二代一条天皇の御代三河守大江貞基の創建に関わり 往時は本堂、護摩堂、三層堂、鐘楼堂、大師堂等の伽藍あり寺家十二坊、寺領百四十石を有し、三十三郷の鎮護の法城として誇りしも、天正の兵乱に堂宇悉く灰尽に帰す。 其後江戸時代中期に木造藁葺の堂、庫裡併用の寺院が建立され修復を重ねて維持され現今に及ぶも荒廃甚しく、昭和五十八年檀信徒の浄財により現本堂、庫裡が新築された』 掲示板より

大屋戸 杉谷神社 本殿 修理

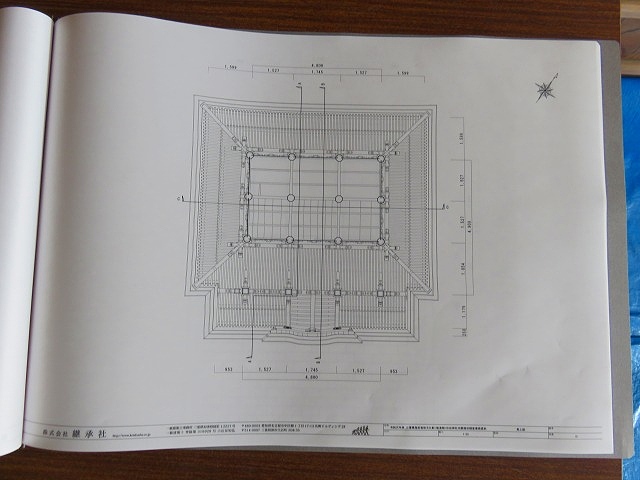

■(令和3年2月27日 杉谷神社現地説明会の資料から) 本殿は16世紀後半の天正の兵火(天正伊賀の乱)で焼かれたのち、慶長17年 (1612年)に再建

されま した。現在の建物は宝永元年 (1704年)の記録が残ります。屋根は檜皮葺 (ひわだぶき)、檜造極彩色(ひのきづくりごくさいしょく)、

平入りで屋根正面に入母屋 (いりもや)を付 け向拝 (ごはい)正面に軒唐破風 (のきからはふ)を受 け、透かし彫りの暮股 (かえるまた)があり、全体的な特徴が桃山様式を象徴する造

りになっており、昭和35年、三重県指定有形文化財 (建造物)に 指定されています。

経年の劣化により、極彩色は全体に退色し、蟇股(かえるまた)や懸魚 (げぎょ)の欠損 がみられ、床板等一部腐食 している箇所があるなど、修繕が必要と考えられるため、令和4年の式年造営にあたって、令和元年度から、保存修理事業が始められました。

調査結果(令和3年2月27日 杉谷神社現地説明会の資料から)

本殿建物調査の結果、過去には檜皮葺が銅板葺きに更新され、屋根面や土台の破損部分は処置されていますが、建設当時の神社建築の形式は継承されている事が分かりました。現在も大きく傾く事なく、柱などの根本的修理が必要な状態ではない事も分かった。 しかし床や壁の板材等の傷みがみられ、部分的な修繕を行う。 また彩色調査により、彩色は最低4層(100年に1度程度)ある事が分かった。建設当初は、鉛丹 (当時用いられた鉛 由来の赤い色)の単色で、装飾のみが彩色 されていた可能性がある。また一番新い彩色は、明治以降に行われている。脇障子に左大臣、右大臣がかすかに描かれていますが、これはそれぞれ2層になっており、一度描きなおした跡が。彩色においても、当時の神社に多い一般的な図柄 が描かれている事から、当時の専門家が本殿を造ったという事が想定される。現状はかなり退色 しているものの、これらが復元されたとすると、極彩色の色鮮やかな本殿であったと想像できます。

大屋戸 大江寺

■大屋戸字大江寺には、昔、黒田の悪党で有名だった大江氏の氏寺・大江寺があった。 現在の梅が丘団地の山の麓で、平地の面積からみても、あまり大きな規模でなかったことがわかる。 しかし、平安末期から鎌倉時代にかけて名張郡最大の豪族であった大江氏の氏寺であったから、大屋戸・短野に12房を有したという伝説も、大江氏の盛時には考えられる。 廃絶の時期ははっきりしないが、大江氏の盛衰と運命を共にしたことは明らかで、東大寺黒田庄が無力化した南北朝時代には廃絶もしくは衰退したと考えられる。 大江氏の氏神の杉谷神社が郡内の大江一族により守られたのだからとは思うが天正伊賀の乱で焼かれたことは確実で、その後再建されなかった。

大江寺には、「梅が丘南5番町47付近」から入るルートが簡単。

|

天正伊賀の乱で焼かれた大江氏の氏寺・大江寺の辺り |

|

|

|

|

大屋戸潜水橋・朝日町潜水橋 結構頑丈そうな橋です。 背後が大江寺辺り |

|

|

|

|

潜水橋から大屋戸橋を眺める |

潜水橋から黒田方面を眺める |

|

|

|

大屋戸橋の北詰に建つ石碑 |

大屋戸橋の北詰に建つ水神 |

|

|

※建保二年(1214)の記録(東大寺続要録)の文書に出ている寺は、前述の蓮花寺を除き滝屋寺、安部田寺、水越寺、千福寺、里田寺、持福寺、長福寺、大江寺、長楽寺であるが、ほとんどは所在地もわからないまま廃寺となっている。

※大屋戸橋 東町に”大屋戸辻”と呼ばれる辻がある。 ここを曲がって名張川に出たところに板橋がかかっていた。 旧大屋戸橋。 明治38年に幅2.7mの土橋に架け替え天神橋と名付けた。 杉谷神社へ到る橋の意味でした。 大正10年、路線を変更し200m河流にコンクリート橋を作った。 これが現大屋戸橋です。

※潜水橋(せんすいきょう)とは、欄干が無く、増水時に水面下に潜る橋(橋の一種) 。

または沈下橋(ちんかばし、ちんかきょう)は、河川を渡る橋の一種である。堤外地に設けられる橋で洪水時には橋面が水面下になる橋をいう。

大谷 短野城(筒井順慶城)

■短野城(筒井順慶城)三重県名張市大谷 梅ヶ丘団地のある丘の南縁の標高331m

天正九年(1581年)の天正伊賀の乱での筒井順慶の陣とされ、筒井順慶城とも呼ばれます。

名張川の段丘上にあって、伊賀衆の最後の砦でる柏原城を南に見下ろす位置に築かるている。

しかし、藪が続き危険そうなので途中で引き返しました。

|

短野城方面に向かう階段 |

梅が丘団地・夏秋・八幡方面を眺める |

短野(手前)・下三谷方面を眺める |

|

|

|

|

短野城(筒井順慶城) / 名張川から見た短野城(筒井順慶城) |

||

|

||

★筒井 順慶(つつい じゅんけい)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名。得度して順慶と称する前は、はじめ藤勝(ふじかつ)、のちに藤政(ふじまさ)と名乗っていた。 大和筒井城主、後に大和国郡山城主。 元亀2年(1571年)10月25日、順慶は明智光秀の斡旋をもって信長に臣従した。 天正9年(1581年)の天正伊賀の乱では他の武将と共に織田信雄に属し、9月3日に大和から伊賀へと進攻、3,700の手勢を指揮し、蒲生氏郷と共に比自山の裾野に布陣するが、伊賀衆の夜襲を受け、半数の兵士を失っている。この時、伊賀の地理に精通していた菊川清九郎という家臣が順慶の窮地を救ったと言われる(比自山城の戦い)。 明智光秀死後は秀吉の家臣となり、大和の所領は安堵された。 天正12年(1584年)頃から胃痛を訴え床に臥していたが、小牧・長久手の戦いに際して出陣を促され、病気をおして伊勢・美濃へ転戦。大和に帰還して程なく36歳で病死した。筒井家は定次が継いだ。

注)Wikipedia、杉谷神社現地説明会の資料、名張市史、公式パンフレットを参考にさせてもらっています。

|

名張市|蔵持・梅が丘・大屋戸地区 |

|

|