名張市|赤目地区の古墳・遺跡 |

はじめに 地区の古墳・遺跡

名張市域には現在までに旧石器時代の遺物、遺跡は確認されていない。 赤目檀遺跡では縄文早期の大川式と呼称される関西地域特有の押型文土器が南部で採集されている。

古墳時代では、円筒埴輪は旧名張郡内では赤目町檀の琴平山古墳と、安部田の鹿高神社古墳との二つの前方後円墳からしか見つかっていない。

名張市の南東部、赤目小学校や赤目保育所がある、いわば赤目地区の中心と もいうべき場所(大垣内古墳)である。 滝川北岸の洪積世台地の、やや西側斜面に位置する。段丘先端

の、近鉄赤目口駅周辺は縄文時代前期、小学校は古墳時代前期の集落であったが、重複し て古墳も築かれている。

2020年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2021年01月以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 古墳・遺跡分布|琴平山古墳|横山古墳群|瀧野城(柏原城)|桃山古墳 台ケ芝1号墳|春日宮山古墳 岩倉古墳群|城屋敷遺跡|御所垣内遺跡 鹿高神社古墳|尻矢古墳群 丸尾山古墳|その他の古墳|用語 ]

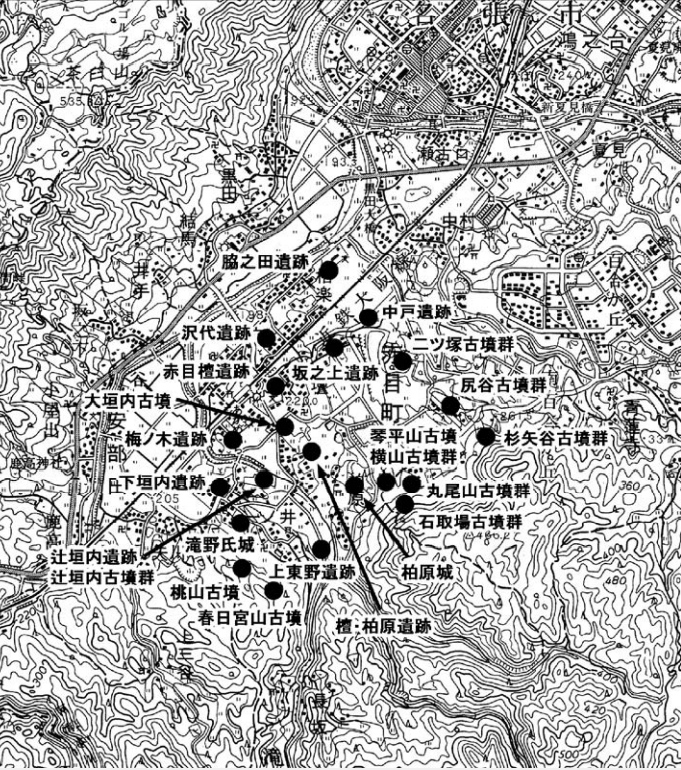

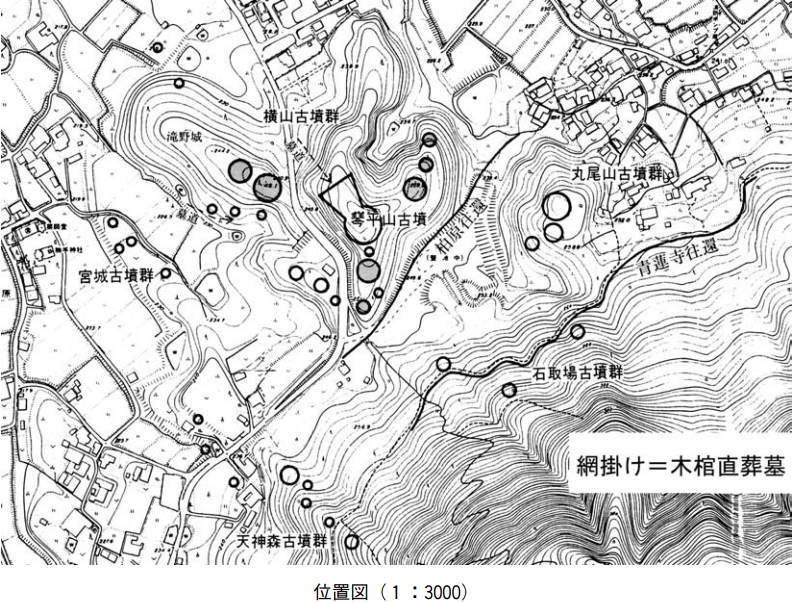

赤目地区の古墳・遺跡分布

■赤目地域には、①中戸遺跡(赤目町相楽字中戸)、②二ツ塚古墳群(赤目町相楽字二ツ塚)、③梅ノ木遺跡(赤目町丈六字梅ノ木)、④赤目檀遺跡(赤目町檀字大垣内)、⑤檀・柏原遺跡(赤目町柏原)、⑥沢代遺跡(赤目町丈六字東)、⑦坂之上遺跡(赤目町大字坂之上)、⑧大垣内古墳(赤目町檀字前垣内)、⑨琴平山古墳(赤目町檀字横山)、⑩横山古墳群(赤目町檀字横山ほか)、⑪丸尾山古墳群(赤目町星川字落シ谷)、⑫石取場古墳群(赤目町星川字石取場)、⑬尻矢古墳群(赤目町星川字尻矢)、⑭杉矢谷古墳群(赤目町星川字杉矢谷)、⑮下垣内遺跡(赤目町相楽字下垣内)、⑯辻垣内遺跡(辻垣内遺跡、赤目町一ノ井字辻垣内)、⑰辻垣内古墳群(辻垣内古墳群、赤目町一ノ井字辻垣内)、⑱上東野遺跡(赤目町柏原字上東野)、⑲春日宮山古墳(赤目町一ノ井字杉之木谷)、⑳桃山古墳(赤目町丈六字草苅谷)、㉑柏原城(赤目町柏原字宮城)、㉒滝野氏城(赤目町一ノ井字堂之前)、㉓脇之田遺跡(赤目町字脇之田)があります。

名張盆地内に築かれた最初の前方後円墳は、琴平山古墳で、美旗古墳群の最後の前方後円墳である貴人塚古墳と同時期かやや靤る6世紀初頭頃である。 春日宮山古墳、鹿高神社1号墳

・無動寺前遺跡 黒田字堂ケ谷 弥生~平安 無動寺の参道を中心に左右200m 弥生土器、

土師器、須恵器、瓦器、サヌカイト

・中ノ谷遺跡 黒田字中ノ谷 弥生 範囲220m×50m 弥生土器 旧称「無動寺三昧地遺跡」

・辻堂遺跡 安部田字頏堂 縄文~ 範囲100m×120m 縄文土器、土師器、須恵器、

瓦器、石鏃 昭和57年度市一部発掘調査

縄文晩期は、下川原遺跡の土器棺墓群のほか、辻堂遺跡や奥出遺跡では、

一条突帯文の深鉢が弥生前期の土器片と共に出土している。

・堂ケ谷A遺跡 黒田字堂ケ谷1112 縄文~ 住居跡 土師器、瓦器、石器剥片

・溜り遺跡 黒田字溜り 縄文~室町 範囲250m×150m 土師器、瓦器、天目茶椀、石鏃

錦生公民館で展示

・堂ケ谷1号墳 黒田字堂ケ谷 古墳 円 墳、径7.3m、横穴式石室 墳丘破壊

・堂ケ谷2号墳 黒田字堂ケ谷 古墳 円墳、径6m、高0.8m 墳丘一部破壊

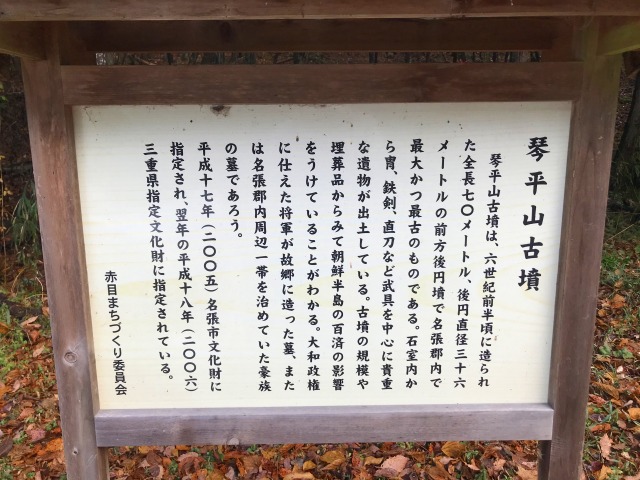

琴平山古墳(赤目町檀字横山)

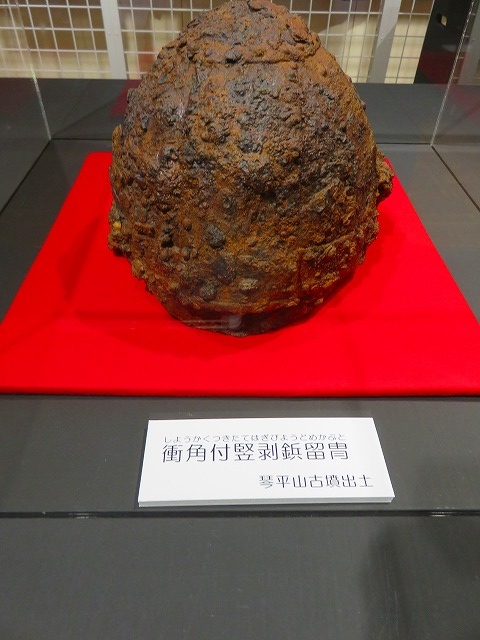

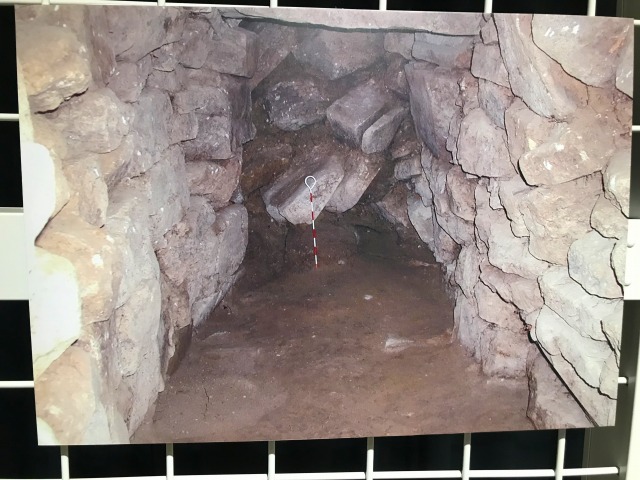

■県史跡 琴平山古墳は、名張市の南東部、高善山より派生した丘陵頂部に立地する、前方後円墳。 試掘調査により、全長70mを測る名張郡内最大かつ最古の前方後円墳であることが分かった。 横穴式石室を埋葬施設とし、三段築成の墳丘で円筒埴輪がそれぞれの段にめぐる。 後円径36mで、前方部とのくびれ部にも横穴式石室が設けられている。 くびれ部の南側には土器集積があり、墓前祭に用いられた大量の須恵器の蓋坏や、器台、陶質土器などが見つかっている。 後円部には横穴式石室があり、盗掘穴からの観察では、奥壁幅2.4m、玄室長4.5m、右片袖で袖の出1.2m、玄門幅も同じく1.2m、羨道長5mであることが分かっている。石材は溶結凝灰岩の板石を積み上げて構築しており、持ち送りは大きい。

名張盆地内に築かれた最初の前方後円墳は、琴平山古墳で、美旗古墳群の最後の前方後円墳である貴人塚古墳と同時期かやや遡る6世紀初頭頃。 このことは名張盆地を中心に支配権を確立した豪族の成立を表し、その支配権を安定させる生産力(水田経営)の発展を意味する。

出土した須恵器や円筒埴輪などから、時期が想定される。 前方部に江戸時代に作られた金比羅社の祠があることから、琴平山古墳と呼ばれている。

|

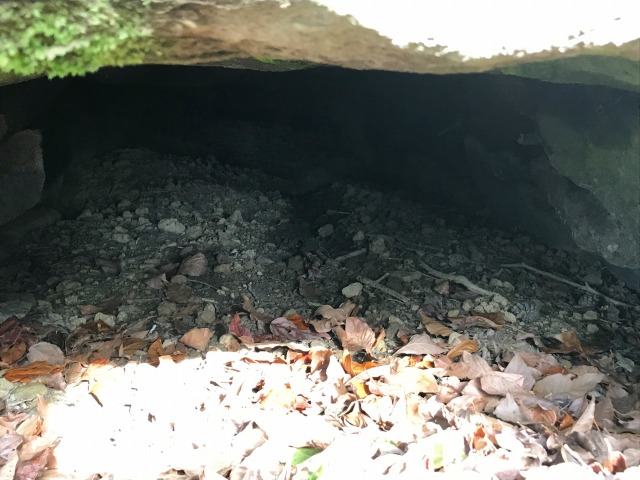

後円部の石室 1 |

くびれ部の石室 1 |

くびれ部の石室 2 |

|

|

|

|

江戸時代に作られた |

★名張市教育委員会が、平成4年9月に範囲確認調査を実施した。その結果、墳丘は三段築成で、円筒埴輪の列や葺石が認められた。また、中軸線上の前方部裾には、人物埴輪や円筒埴輪が並ぶ方形の区画も確認された。後円部の横穴式石室は、長方形の石室に長い羨道が付くという古い形と考えられる。 |

|

|

■金刀比羅神社(ことひらじんじゃ)、琴平神社(ことひらじんじゃ)、事比羅神社(ことひらじんじゃ)、金比羅神社(こんぴらじんじゃ)は、香川県仲多度郡琴平町の金刀比羅宮を総本宮とし、その主祭神である大物主神を祀る神社であり、日本全国に存在する。 江戸時代に船による流通が盛んになると、海運業者や商人によって金毘羅信仰が日本中に広められ、分社が各地に作られた。 明治維新による神仏分離・廃仏毀釈によって神仏習合の金毘羅大権現は廃され、大物主神を主祭神とする神道の神社になった。

横山古墳群(赤目町檀字横山ほか)

■基盤の領家変成岩帯の片麻岩の風化した縞状片麻岩と、第三紀の室生火砕流堆積物の溶結凝灰岩、洪積世堆積物の丸礫とが入り混じる地山からなる。 高善山(龍神山)の山裾とは谷によって隔てられており、独立丘陵の観を呈している。 東側の丸尾山も独立峰の状況である。 横山古墳群の特徴として、木棺直葬墓から初期の横穴式石室を埋葬施設とする前方後円墳へと続く在地型の古墳群である。 名張郡内最古で最大の前方後円墳、琴平山古墳の前身母体集団の墳墓として、重要である。 なお、琴平山古墳以後の墳墓は造営されておらず、6世紀後半に新たな一群として横穴式石室の古墳群が造営される。 5世紀から6世紀。

|

横山1号墳 |

横山1号墳 |

琴平山・横山古墳 マップ |

|

|

|

|

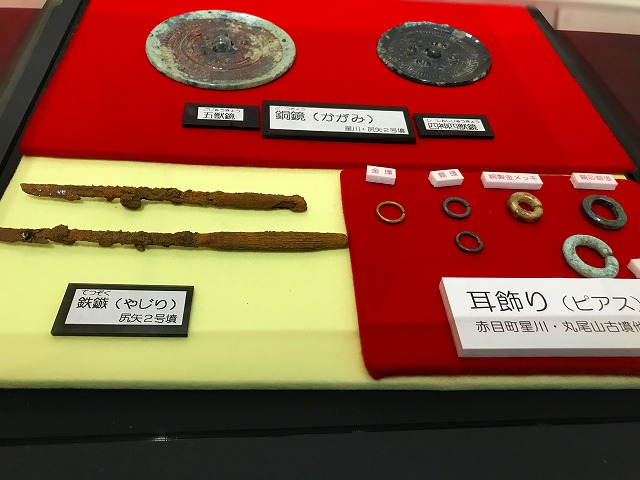

横山古墳群 出土品 乳文鏡、ヒスイのネックレス |

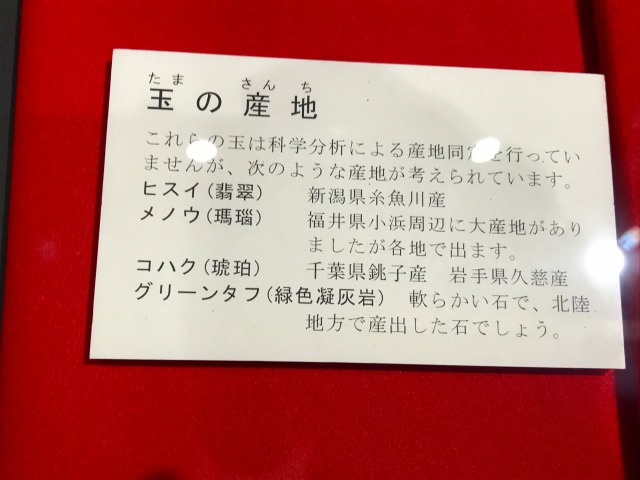

玉の産地 |

|

|

|

|

★横山1号墳 赤目町柏原字宮城 古墳 円墳、径9.7m、横穴式石室(片袖)

昭和48年度一部破壊

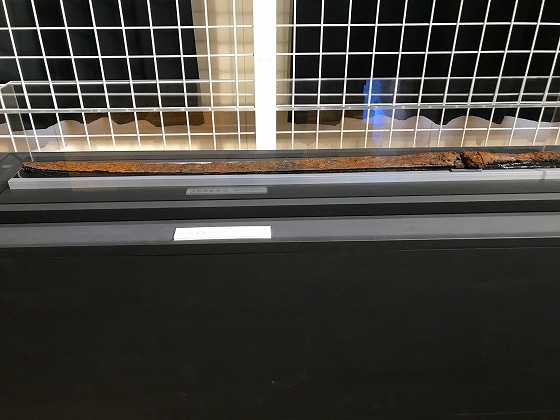

★横山14号墳 13号墳の北側、斜面下方に位置し、直径12mの円墳で山側に馬蹄形の周溝をめぐらす。埋葬施設は1基のみで、頂部平坦地の中央からは外れている。墓壙は、13号墳と同じく尾根に直交する東西を主軸とした、長さ3.82m、幅1.25mである。ここに、長さ2.95m、幅60cmの割竹形木棺を納めている。東頭位で、東小口には板石で囲んでいる。頭部分には、鏡面を上にした銅鏡(珠文鏡)と蕨手刀子(わらびてとうす)、玉類が散布していた。玉類は、木棺のカーブに沿って散らばっていたが、総数76個を数える。珠文鏡は、面径9.5cm、縁の厚さ3袢、重量103.9gを測る。

柏原 瀧野城(柏原城) 瀧野氏古城

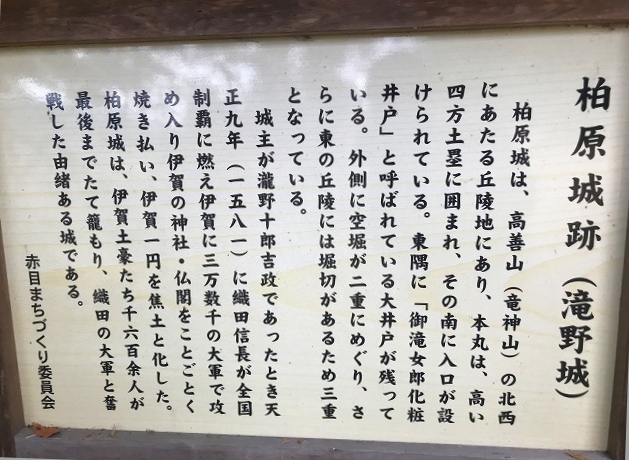

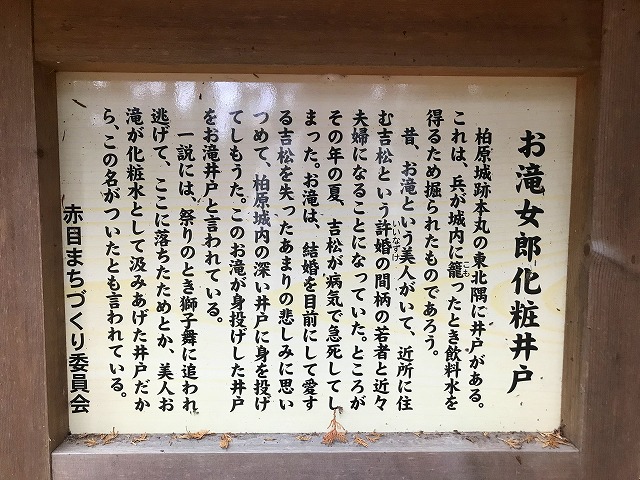

■柏原城(かしはらじょう)は、現在の三重県名張市赤目町柏原に所在した日本の城。滝野城とも呼ばれる。 高善山(竜神山)の北西にあたる丘陵地にあり、単郭四方土塁・周濠の城で、多重の空堀などの構造を持つ。東側に二重の空堀、主郭虎口の石垣痕跡が現存、東隅に「御滝女郎化粧井戸」と呼ばれる大井戸が残っている。 第二次天正伊賀の乱(1581年)の決戦地。

柏原城には城主の滝野吉政や百地丹波(伊賀忍者の頭領)、比自山城から落ち延びてきた伊賀衆の残存勢力、家族ら1600余人が立て篭もっていたと「伊乱記」に記されており、毎晩のように夜襲を掛けるなどして織田軍に激しく抵抗を続けていた。

★信長の進軍に驚いた伊賀の人々は、すぐさま総力を挙げて信長と戦うことを決意する。 だが、かねて協力体勢にあったはずの甲賀忍者の1人・多羅尾光俊の手引きにより伊賀忍者からさらに2人の離反者が発生し、織田方の蒲生氏郷の道案内をおこなった。 これにより伊賀の人々が立て籠もった城は次々と落ち、伊賀勢はほぼ全滅に近い打撃を受けたが、百地丹波をはじめ生き残った者達は伊賀南西端(名張市赤目)の最後の砦・瀧野城(柏原城)に立てこもる。 しかし織田勢はこの小城を三万の大軍で包囲し、翌日は落城と誰もが思ったとき、信長から信じられない命令が通達された。 「力攻めはするな。和議を整えて残兵を退去させた上で無血入城せよ」。 信長自身の方針か、誰かが信長を動かしたのか、それはわからない。 しかしこうして百地丹波守(三太夫の伯父)と百地三太夫は生き延びて紀州へ逃れ、歴史の表舞台から消えた。 落ちた時点をもって天正伊賀の乱は終わりを告げた。 百地氏は伊賀の竜口と喰代、大和の竜口にそれぞれ拠点があり、一族も多い。喰代のほうは戦国期に砦を築いただけで、どうやらその本拠は竜口のようである。また、「百地」は「ももち」と読むのが普通だが、現地では「ももじ」と読むとのこと。

丈六 桃山古墳 台ケ芝1号墳

■桃山古墳は、丘陵頂部を利用した単独立地の横穴式石室の古墳であるが、墳丘は流失して規模は不明である。 石室は、羨道部の天井石が1枚残るのみで内部は露出状態であるが、出土遺物は伝わっていない。 この丘陵部は、もともと里山として利用されており、桃山の名も桃を植樹していたことから付いた名前である。石 室 の 全 長 は11.5m、玄 室 長4.8m、奥壁幅2.4mを測る。6世紀末の築造。 昔、近鉄がこの地に開発計画をしていたそうである。

一ノ井 春日宮山古墳 岩倉古墳群

■市指定文化財・春日宮山古墳(赤目町一ノ井字杉之木谷)は、標高290mの尾根頂部を利用しており、宇陀川と滝川合流地点を見渡せるなど眺望は良い。 尾根に沿って横穴式石室が2基開口しており、古くから知られていた古墳である。 一墳丘・二石室の古墳。 従前は、全長34mを測る双円墳とされてきたが、北側の尾根先端部を前方部とする前方後円墳であろうと思われる。 名張郡内3番目で最後の前方後円墳の春日宮山古墳。

春日宮山古墳 (北側の尾根先端部を前方部 とする前方後円墳、6世紀中頃に近い前半)

名張郡内では、滝川右岸の琴平山古墳に始まって、宇陀川左岸の鹿高神社古墳、そして3基目はこの宮山古墳である。ともに複数の横穴式石室を造る。前2基は埴輪を伴うが、本墳は伴わない。

遺物は採集されていないが、6世紀中頃に近い前半が想定される。名張郡の首長の系譜を引く古墳である。 名張市指定文化財。

井手 城屋敷遺跡

■城屋敷遺跡(井手字城屋敷) 縄文時代後期や晩期の土器片や片刃石斧、橿原式の石刀、切目式の石垂などが採集されている。中心となる遺物は、弥生時代後期末から古墳時代にかけての土器である。 城屋敷遺跡

井手字城屋敷 縄文~室町 範囲20m×300m、竪穴住居8棟、溝1条 弥生土器、土師 器、須 恵器、瓦器、古式土器、手焙り形土器遠江「菊川式壺」、石

鏃、石斧 昭和59年度発掘調査

★弥生時代(やよいじだい)は、紀元前10世紀頃から、紀元後3世紀中頃までにあたる時代の名称。

|

城屋敷遺跡(井手字城屋敷)縄文時代の石器 |

城屋敷遺跡(井手字城屋敷)土器(菊川式) |

|

|

|

★弥生時代後期は各地域との交流が盛んであったということを、出土遺物から窺い知ることができます。この土器は竪穴住居跡から一括して出土したものです。在地の壺の文様は「縄文」が主流ですが、この土器には静岡県の天竜川東岸から大井川西岸地域に展開する「菊川式土器」によく見られる、櫛状工具による「櫛描文」の手法が施され、菊川式の製作技法に酷似しています。

安部田 御所垣内遺跡 鹿高神社

■安部田・御所垣内遺跡(弥生時代中期) 名張盆地の東側を限る名張断層崖に沿って、宇陀川が北流する。 断層崖は宇陀川に向かって崩れ、扇状地を形成する。 台地状になった扇状地に御所垣内遺跡が立地する。 標高240mを測り両側には棚田が広がる、眺望のよい丘陵端に営まれた集落である。 弥生時代中期の円形の竪穴住居が4棟、掘立柱建物(高床倉庫)が1棟、溝3条、土坑2基、土壙墓3基が確認されている。 弥生時代中期後半はおよそ西暦0~100年頃。

|

御所垣内遺跡出土 |

御所垣内遺跡出土 右 台付鉢(弥生中期後半) 左 高杯(弥生中期後半) |

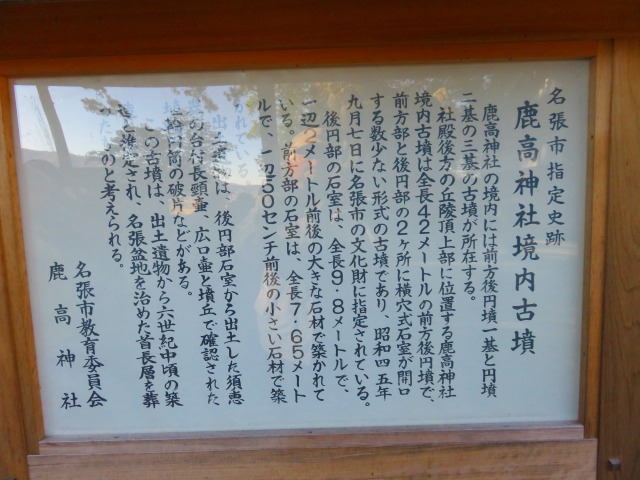

■鹿高神社1号墳は前方部を東に向ける全長約42mの前方後円墳で、墳丘には段築や葺石などはみられない。前方部の幅約27m、高さ5m、後円部径23m高さ5mで、後円部がやや高い。埋葬施設は、前方部と後円部の2ケ所に横穴式石室がある。 |

|

|

|

|

鹿高神社1号墳の出土遺物は、昭和30年頃、地区の中学生によって後円部石室から掘り出された須恵器の広口壼と台付長頸壼がある。築造時期は、採取された円筒埴輪から6世紀前葉の頃と推定される。 |

||

|

鹿高神社 鳥居、拝殿 |

安部田・鹿高神社1号墳 |

鹿高神社1号墳 |

|

|

< |

|

石室内部は盗掘により攪乱しており、正確な計測値ではないが、後円部石室は、全長約10m、玄室幅約2m、玄室長約4.7m、羨道長さ約5.3m、羨道幅約1.3mで、前方部石室は、全長約7.6m、玄室幅1.6m、玄室長約4.5m、羨道幅約0.9mである。市指定文化財 |

||

■鹿高神社 御由緒 「當社の主神「鹿高ノ神」は三代實録に貞観十五年九月正六位から従五位下に進められ給へる由を記された国史現在の神で安部田村由来記には「慶雲三年(706)三月鹿高ノ神を斎る」とある。 往古より村の守り神知謀学徳の神として御神威を発揮され多くの信仰を集めている。 明治四十年(1907)、四十一年(1908)に地元各地に点在の無格社を合祀し御祭神「鹿高ノ神」の名を戴いて鹿高神社かたかじんじゃと称し現在に至る。」 奈良県・宇陀の深野から南の宇陀川に下りたところに所在し、壬申の乱の時の大海人皇子との関連もうかがわれる。

星川 尻矢古墳群 丸尾山古墳

■尻矢古墳群は、高善山の北麓に、幾筋ものびる尾根の一つに築かれた古墳群。昭和55年(1980)宅地造成のため、尾根筋全域の調査を実施した。調査により、木棺直葬墳から大形の横穴式石室まで、8基の古墳と、1ケ所の古墳想定地が見つかった。

2号墳 :最初に尾根頂部にA地点古墳として方墳が築かれるようだ。次いで、尾根下方の2号墳が築かれる。 楕円形の墳丘で墳頂部に長軸5.35m、短軸3.0mの墓壙が掘られ、2基の木棺が納められていた。 西棺は、長さ4.65m、幅70cm前後の割竹型木棺で、北頭位で埋葬されている。 棺内遺物として、鏡面を下にした銅鏡(五獣鏡)とガラス玉の勾玉、小玉からなる首飾りが見つかっている。 五獣鏡は面径11.8cm、厚さは縁部で約4mm、重量は189gである。 頭部には鏡面を上にした銅鏡(四神四獣鏡)が置かれてあった。 四神四獣鏡は、面径9.7cm、厚さは縁部で約3mm、重量は106.4gである。 6世紀初頭を含む前半の時期。

■丸尾山古墳 赤目町星川字落シ谷 古墳 円墳、横穴式石室(片 袖)、西北開口 須恵器・蓋杯・長 脚二段透かしの高坏、鉄鏃、銀象嵌刀装、楕円形の十字形飾りで鉄地金銅張の馬具、刀子、ガラス製管玉、碧玉製管玉、金環、銀環 平成5年度市発掘調査

谷の北側には琴平山古墳の横山古墳群が立地する。いわば、琴平山古墳と対になった古墳。 6世紀初頭から前半が考えられる。

■赤目地区には他には以下のものがあります。

・赤目・中戸遺跡 (縄文時代や弥生時代を中心とする遺構や遺物)

・赤目・二ツ塚古墳群 (6世紀後半の古墳)

・赤目・柏原・上東野遺跡 (弥生時代終末期~古墳時代前期の遺構 と、

古墳時代後期の遺構)

・赤目・梅ノ木遺跡 (奈良時代 の土器)

・赤目・赤目檀遺跡 (縄文~中世の複合遺跡で、縄文土器や石器、須恵器などが

散布 する周知の遺跡、注目 されるのは、古墳時代の遺構・遺物)

・赤目・檀・柏原遺跡 (縄文時代から中世にかけての遺物・遺構が多数検出)

・赤目・沢代遺跡 (古墳時代後期の集落)

・赤目・星川・石取場古墳群 (横山古墳群の南側、落シ谷を隔てた高善山(龍神山)の

山腹に散在する、横 穴式石室を埋葬施設とする古墳群)

・赤目・星川・杉矢谷古墳群 (赤目町星川の高善山北麓の丘陵地に所在する古墳群)

・赤目・坂之上遺跡 (弥生末から中世前期の遺構が確認されたが、古墳時代のものが中心)

・赤目・大垣内古墳 (6世紀末の古墳)

・赤目・下垣内遺跡 (古墳時代および鎌倉時代の集落跡)

・赤目・脇之田遺跡 (黒色土器椀や灰釉陶器椀が検出され、

10世紀を中心とした集落跡)

・赤目・一ノ井・滝野氏城 (14世紀の南北 朝期には大形建物 ~

16世紀前半には堀は埋没)

・赤目・一ノ井・辻垣内遺跡 (縄文時代から中世にかけての遺構や遺物が多数検出)

・赤目・一ノ井・辻垣内古墳群 (古墳時代終わり頃の古墳群、方墳と円墳)

■ 錦生地域には他には以下のものがあります。

・黒田・溜り遺跡(古墳時代前期)

・安部田・辻堂遺跡(縄文時代晩期の土器~弥生時代)

・結馬・桶子谷古墳 結馬字桶子谷 古墳時代 竪穴系小石室? 勾玉、鉄斧、鎌、鉄鏃

明治43年(1910)地元住民より発見され、その遺物は、東京帝室博物館

(現東京国立博物館)に所蔵された。 発見された埋葬施設は、両側に

石の並べたる石室であったとされる。表土から75~90cmの深さで、

東南部に勾玉と斧、東壁沿いに直刀や剣、最北西に槍、

中央から鉄鏃が出土している。刀剣以外はすべて帝室博物館に寄贈され、

現在に至っている。

出土 に至るてん末が細かく記載され、一連の書 類として残されている。

・結馬・内垣内遺跡(飛鳥時代の土馬) 土馬で、足と尻尾、口は欠けていて全体

の大きさははっきりしないが、現在の長さは21cmある。鞍がはずれているが、

全体に赤く塗っていたようである。

飛鳥時代の土馬で、鴻之巣遺跡や糸川橋遺跡で見つかっている。

・矢川・別所中世墓 この場所は、東大寺領黒田庄の出作地で別所が置かれた所である。

東大寺の学僧・宗性 が嘉禎2年(1236)「因明尋思抄」の執筆に励んだ

「田中村別所薬師堂」がこの地ではな いかといわれている。

その別所に付随する墓所ではなかろうか。

■竪穴式住居(pit-house, pit-dwelling)は、地面を円形や方形に掘り窪め、その中に複数の柱を建て、梁や垂木をつなぎあわせて家の骨組みを作り、その上から土、葦などの植物で屋根を葺いた建物のことをいう。日本の竪穴住居は後期旧石器時代(5万年前から1万年前に遡る。)から造られ始めたと考えられており、縄文時代(始期に関しては一般的に16,000±100年前~終期は概ね約3,000年前

)には盛んに造られるようになり、弥生時代(紀元前10世紀頃~紀元後3世紀中頃)以降にも引き継がれた。 伏屋式と壁立式があり、そのうち伏屋式が主流で、壁立式は拠点集落の大形住居に限られ、首長居館として権威を示す形式として弥生・古墳(3世紀半ば過ぎ~7世紀末頃)の両時代に築造されたと考えられている。 そして、日本の農家や民家のもととなっていった。 竪穴住居自体は平安時代(794~1192)ごろまで造られ、さらに時代が下がった例で東北地方では室町時代(1338年(延元3年/建武5年)~1573年(元亀4年))まで造られていた。

注)Wikipediaと名張市 市史編集専門部会考古部会、名張市郷土資料館の資料、

等を参考にさせてもらっています。

|

名張市|赤目地区の古墳・遺跡 |

||