名張市|箕曲・百合が丘・青蓮寺地区 地蔵院青蓮寺,三村渠水,福成就寺 |

はじめに

この地区は、弥生期の遺跡や古墳群が多く、中村(箕曲中村)には、大海人皇子の壬申の乱で有名な隠駅家(なばりのうまや)がある。

・中村(箕曲中村)は名張川の中流で、支流の宇陀川との合流地点付近の東側に位置する。 川沿いの平地から丘陵地にかけての地である。 この地には弥生期の遺跡や古墳群がある。 古名張の地で、名張川が西移した12世紀頃までは郡衙があった。 以降は梁瀬村に郡衙は移動した。

古代から夏見郷の中村であったが、昭和29年に名張市が誕生した時、美旗の中村と区別するために、箕曲中村と言われるようになった。

・瀬古口は名張川中流の左岸で、支流の宇陀川が合流する地点付近に位置する。 箕曲中村の対岸にある。 古代は、大和から伊勢に行くのに宇陀川の右岸沿いを東へ歩き、この瀬古口で名張川を越えて対岸の箕曲中村に渡り、柳瀬にある駅家(うまや)へと向った。

・青蓮寺は、名張川支流の青蓮寺川左岸の山間部に位置する。 地内には古墳期の遺跡があり、古墳も群在する。 戦後、青蓮寺ダムが完成し、周辺にぶどう畑が広がり、現在は関西でも有数の観光ぶどう園となっている。

・中知山は、名張川上流と青蓮寺川との間の山間部に位置する。 藤堂高虎が入植した江戸期に長瀬飛地中並小場の農家が入植させて開かれた新しい集落である。

2020年現在は、コロナが蔓延している状況で、写真や情報は2020年以前のものです。

ご注意)画像の無断転用はお断りします。

※ページ内の索引 [ 青蓮寺ダムと青蓮寺湖|青蓮寺川と三村井堰|香落渓|地蔵院青蓮寺|國津神社と首切り地蔵|八柱神社と弁天堂|市杵島姫神社|福成就寺と箕曲神社 中村桜園|中野八郎宅址|三輪神社|富瀬山愛宕神社 ]

青蓮寺 青蓮寺ダムと青蓮寺湖

■青蓮寺ダムは建設省からの継承事業ではなく、水資源公団が実施計画調査から手掛けた事業第1号のダムとして1964年(昭和39年)から建設が開始され、1970年(昭和45年)に完成した。 青蓮寺川に建設された青蓮寺ダムは奇勝香落渓の玄関口にあり、春の桜や秋の紅葉など四季折々に美しい姿を湖面に映しだしています。また、周辺環境整備により、テニス、バードウォッチング、ブラックバス釣り等も楽しめます。 青蓮寺湖畔に広がる果樹園では天候に関係なく、家族連れやグループで、ぶどう狩り・いちご狩りを楽しめます。(駅や電車の中の広告が近畿一円に掲載されています。)

★名張川(なばりがわ)は、木津川水系の支流で奈良県・三重県・京都府の県境付近を流れる一級河川。 奈良県内では五月川と呼ばれる。 奈良県宇陀郡御杖村の高見山地三峰山北麓に発し、程なく奈良県から三重県に入って北流。 比奈知ダム付近で西流に転じ、名張市街で青蓮寺川・宇陀川を相次いで併せる。 市街地西部で大きく蛇行した名張川は渓谷を刻み、再び奈良県に入ったり、奈良・三重県境となったりを繰り返す。 奈良市月ヶ瀬付近から、高山ダムが迫るため川面が谷全体に広がり出し、そのまま京都府に入る。 高山ダムを過ぎるとすぐ、木津川に合流する。

青蓮寺川と三村井堰・渠水

■青蓮寺川(別名:曽爾川、流入先 ~名張川~木津川~淀川 ☆淀川水系一級河川)

奈良県宇陀郡御杖村南境の土屋原の請取峠付近に発する諸流を集め北流、奈良県宇陀郡御杖村西部・奈良県宇陀郡曽爾村中央部・三重県名張市南部の山峡を蛇行しながら流れ、名張市夏見で名張川左岸に注ぐ。 一級河川の起点は奈良県宇陀郡御杖村のタコラ川合流点。 平野に出る直前の名張市青蓮寺に青蓮寺ダムがあり、山峡に長大な青蓮寺湖を成す。 中流に峡谷を刻み、香落渓・奥香落渓(こおちだに・おくこうちだに)と称し景勝地となっている。

★三村井堰 (青蓮寺川左岸(名張市) 農業用水)は、名張市春日丘団地(青蓮寺川右岸)入口付近にあります。 灌漑用水として利用したのちは名張川に流入します。

|

三村井堰 用水取水口 |

三村井堰 用水取水口 |

★種子(しゅじ)とは梵語のヴィージャ(植物の種子の意)に語源を持ち、石仏・板碑・卒塔婆・墓石などに仏像の姿を現す代わりに、梵字(古代インドの文字、サンスクリット語)を組み合わせ、定められた象徴文字を表すものをいいます。 摩耗して字はよく見えないが梵字の様な。 |

|

|

|

|

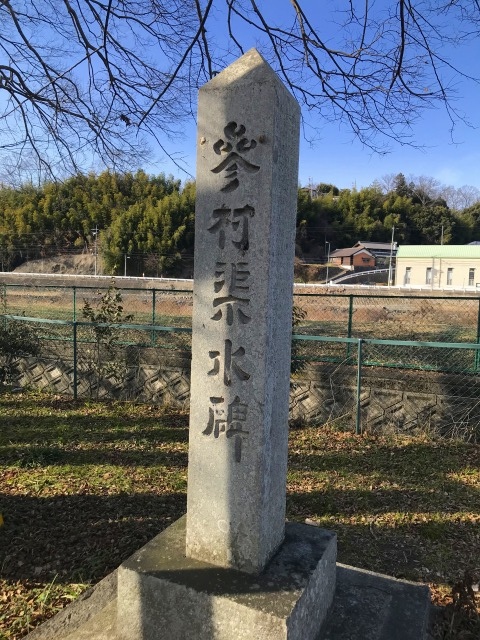

参村渠水(三村渠水)碑 |

参村渠水(三村渠水)碑 |

隣にある 種子碑 |

|

|

|

★三村とは、夏見、瀬古口、箕曲中村の村をさします。 江戸時代・天明年間の凶作は最悪で、一粒の米も取れず餓死者を出したと言われています。 そんな折、井堰の位置を梁瀬よりもっと上流へと提案したのが夏見村の庄屋でした。 寛政2年(1790)藩の許しを得て着手したが、地点は頑丈な岩盤で掘ることが出来ませんでした。 それでも削り続け翌3年ようやく水を通すことが出来た。

この用水路の完成で、水田は60町歩(約60ヘクタール)にわたって灌漑することが出来るようになりました。

★天明の大飢饉(てんめいのだいききん)とは江戸時代中期の1782年(天明2年)~1788年(天明8年)にかけて発生した飢饉。 幕藩体制(田沼意次時代)の確立とともに各地で新田開発、耕地灌漑を目指した事業が行われた。しかし行きすぎた開発は労働力不足を招き、強引に治水した河川が耕作地に近接しすぎることで、洪水を頻発させ生産量低下の原因にもなった。

中世城館の生悦住氏と深山(ふかやま)氏の子孫も三村渠水の発起人に。

★参村渠水(三村渠水)碑の碑文を書かれた久保田昌美氏は明治31年~44年まで、第六代箕曲小学校の校長として勤務された。 場所は、名張川沿いのイエローハットの裏手。

青蓮寺 香落渓

■香落渓(こおちだに、 Kaochidani Valley , Nabari City)は、名張川の支流・青蓮寺川に沿う香落渓は、関西の耶馬渓と呼ばれる渓谷で、まるで斧で断ち割ったかのような柱状節理の

岩肌が約8kmに渡って続いています。中でも天狗柱岩・屏風岩などの眺めは素晴らしく、その雄大な光景は自然の造形美を楽しませてくれます。蓮寺川上流に展開する、室生火山群の活動がつくりだした雄大な渓谷で、断崖や奇岩が連続する柱状節理の岩壁が、川に沿って8kmくらい続く。紅葉の名所としても有名。

室生赤目青山国定公園の指定区域。

Kaochidani Valley (香落渓), Nabari City : The Kaochidani Valley of the Shorenji River, a tributary of the Nabari River, has rock walls shaped like pillars split by an axe and which extend for about 8km. This majestic scenery lets you enjoy the beauty created by nature. In spring, Japanese yellow roses and azaleas bloom in vivid color, and in autumn, the foliage covers Kaodachi Valley and makes the entire mountain appear to be on fire.

|

名張の奥座敷 青蓮寺川の上流に 香落渓 |

||

|

|

|

|

晩秋の香落渓 |

晩秋の香落渓 |

青蓮寺川の紅葉 |

|

|

|

|

紅葉谷 |

香落渓 |

青蓮寺川の紅葉 |

|

|

|

|

香落渓の紅葉 |

青蓮寺川の紅葉 |

赤目滝近道 |

|

|

|

★私の住まいからは青蓮寺湖(ブラックバス釣大会やマラソンが最近行われている)の奥であり、本当に直そこにこんな景色があります。写真の下は川でもみじの頃はそれは賑わっています。 一帯を構成するのは室生火山群にて1500万年前に起こった火山の噴火によって堆積した安山岩であり、それが幾年もの歳月を掛けて侵食され続けたことで今日の景観が形作られた。

★柱状節理(columnar joint)は、岩体が柱状になった節理。六角柱状のものが多いが、五角柱状や四角柱状のものもある。玄武岩質の岩石によく見られ、マグマの冷却面と垂直に発達する。

★曽爾古道は、県道名張曽爾線が整備される前(香落渓(かおちだに)添いの車道が開通する大正8年4月より昔)に、名張と曽爾を結ぶ生活道路として使われていた道です。 百合が丘の人参坂も入ります。 一部は、香落渓の尾根伝いに険しい山並みを越えて行くコースで、昔の人の苦労が忍ばれます。

青蓮寺 地蔵院青蓮寺

■名張市青蓮寺の地蔵院青蓮寺(真言宗醍醐派の寺院。正式名は、「多宝山地蔵院青蓮寺(たほうざんじぞういんしょうれんじ)」)です。 所在地は、〒518-0443三重県名張市青蓮寺327。 伊賀四国八十八ヶ所第四十八番霊場ならびに三重四国八十八ヶ所番外の寺。 十七世一弘大僧正(前住職)を輩出した古寺でもある。 同寺院の歴史は、今から約1200年前、真言宗の開祖である弘法大師空海が近隣の室生寺から現在の青蓮寺地区入り教えを広め、その後、地域住民が力を合わせて寺を作り上げたのが起源とされる。 その後、室町時代に青木信定によって、青蓮寺城(伊賀青蓮寺城)が築かれたため、寺院は広大な敷地を持つ。 弘法大師空海が青蓮寺で「青い蓮が咲き開く風景を見た」という言い伝えから、8月には寺院内に120以上の様々な蓮の花が咲き乱れる。中には、貴重な1951年に千葉県で発見された弥生時代の蓮である、「大賀ハス」もあり、多くの観光客が訪れる。

|

地蔵院青蓮寺 |

地蔵院青蓮寺・山門の |

地蔵院青蓮寺の鐘楼 |

|

|

|

|

■自宅近所の名張市青蓮寺の地蔵院青蓮寺の蓮の花(2009年8月6日撮影) |

||

|

||

|

右の森が青木城 |

多宝山 青木城 |

青木城への入口階段 |

|

|

|

■青木城は、地蔵院青蓮寺の裏手にあたり、天正9(1581)年、天正伊賀の乱で織田軍の攻撃を受けて落城。 青木氏は宇喜多と改姓し、赤目の瀧野城(柏原城)に逃走して最後の抵抗を試みている。 また、青木氏の城ではなく青蓮寺新兵衛の城という説もある。 青蓮寺城は、築城年代は定かではない。 寺の裏手から公園へと遊歩道を進むと高さ8m程の土塁がまず目に飛び込んでくる。「コ」の字型に土塁と空堀が残っていて、南側にもかつては土塁も空堀もあったのだろが、ここは地蔵院となり今はない。

青蓮寺 國津神社と首切り地蔵

★お灯明籠(おとうみょうばん):明治の神仏分離令で近くの8社が合祀され始まった行事。決まった家を順番に回り、一晩、その家に泊まってローソクが灯され、また次の家へと正確に送られてゆく習わし。

中知山 八柱神社と弁天堂

■八柱神社 由緒碑 古く(江戸時代の中頃、長瀬村から移住した)は伊賀国名張郡大字中知山村として開村以来、集落の高所に鎮座まします村社八柱神社(やはしらじんじゃ)の祭神は五男三女神(ごなんさんにょのかみ)を始めとする後記の神々をお祀りし、時を経て、明治十年十月十六日本殿を建立し、現在に至っています。 古くは伊賀国名張郡大字中知山村として開村以来、集落の高所に鎮座ま明治四十一年官許をもって積田神社(せきたじんじゃ)に合祀された。 八柱神社に上る際に、近寄るなの合図かキーンという大きな金属音が幾度も響いた。 本殿の奥の林を見ると何やら大きなものが動いていた。 鹿かも知れない。 そういえば階段には多数の鹿の糞があった。

境内には「山の神社」が祀られ、「吉原薬師寺因祀」に中知山山口風の神(山の神)が祀られていると記されている。

|

八柱神社 鳥居 急で相当な階段 / 由緒書き |

||

|

||

|

八柱神社 手水所 |

八柱神社 拝殿 |

八柱神社 本殿 |

|

|

|

■弁天堂 八柱神社の右隣にある。山に分け入る前には弁天社があった。 人の気配がないので、詳細は不明。

|

弁天堂の鐘楼? |

正面の山が八柱神社 |

弁天堂 |

|

|

|

★中知山は、名張川上流と青蓮寺川との間の山間部に位置する。 江戸期に長瀬の農家が入植して開かれた新しい集落。

中知山 市杵島姫神社

■ダムを通過して、赤い橋(弁天橋)と青い橋(青蓮寺橋)との間に小さな神社があります。

青蓮寺ダムを作るときに湖底に沈むことから昭和40年に移設したとありました。

毎年10月23日を例祭としている。

|

市杵島姫命社 石碑 |

市杵島姫命社 鳥居 |

市杵島姫命社 |

|

|

|

|

市杵島姫命 |

||

|

市杵島姫命(イチキシマヒメ)は、天照大神と須佐之男命が誓約(うけい)をした際、須佐之男命の剣から生まれた三女神のなかの一人です。 市杵島姫命と七福神の一人「弁財天」が神仏融合した例も多く、こちらの神社も「弁財天」と合わせて祭神としています。 |

|

箕曲中村 福成就寺と箕曲神社

■福成就寺 名張市箕曲中村1041 名張地方最大の石造十三重塔(正応6年(1293年)の紀年銘)あり。舎利をおさめる黒漆厨子(高さ約21cm)は国の重要文化財に指定されている。 創建は不詳。 当寺所蔵の大般若経に「名張

中村壬生寺」の表記があることなどから平安時代名張市中村にあった壬生寺と関わり深い寺院とみられ、壬生寺の後身寺院であるとも考えられる。 天正9年(1581年)に伽藍が焼失するまでは大寺であった。 名張市赤目町丈六の真言宗東寺派

丈六寺、名張市黒田の真言宗醍醐派 無動寺、名張市平尾の高野山真言宗 宝蔵寺と合わせ名張郡の四大寺といわれた。

市指定文化財(工芸) 石造十三重塔 は、2度の地震で損傷を受け修理している。その為に本来であれば国の重要文化財になる事が認められなかった。

■慶長伏見地震は、慶長元年(1596)閏7月、京都では東寺・天龍寺・二尊院・大覚寺などが倒壊し、被害は京阪神・淡路島の広い地域に及び、大坂・堺・兵庫(現在の神戸)では家々が倒壊した。伏見城の天守閣や石垣、方広寺の大仏などが崩れ、余震は翌年4月まで続いた。M7.0〜7.1、京都や堺で死者合計1,000人以上。 有馬-高槻断層帯、六甲-淡路島断層帯、中央構造線断層帯の四国東部部分などが震源断層と推定される。

■安政南海地震(あんせい なんかいじしん)は、江戸時代後期の嘉永7年11月5日(1854年12月24日)に発生した南海地震である。 南海トラフ巨大地震の1つとされ、約32時間前に発生した安政東海地震と共に安政地震、安政大地震とも総称される。

★伊賀上野地震(いがうえのじしん)は、嘉永7年6月15日(1854年7月9日)14時頃に現在(2011年)の三重県伊賀市北部(経度136度、緯度34.75度)で発生した地震である。地震のタイプとしては活断層で発生した内陸直下型地震とみられる。 「安政」への改元前に発生した地震であるが、歴史年表では嘉永7年1月1日に遡って安政元年としており、安政伊賀地震とも呼ばれる。

また、本地震に始まり飛越地震に至る安政年間に連発した一連の顕著な被害地震は安政の大地震と総称される。 上野城の東・西大手門の石垣が崩れ、番人4名が死亡し、地滑りなどの被害も大きかった。 死者は995名。うち伊賀上野付近の死者は625名、負傷者994名、家屋倒壊2270戸、蔵倒壊306件だった。その後の余震も同年7月10日(新暦8月3日)2時頃までは規模が大きいものが多かった。薬師寺東塔が損傷した。 本震は同年6月15日(新暦7月9日)暁丑刻(午前2時頃)に発生し、6-8時頃に最大余震が発生した。震央は現在(2011年)の三重県伊賀市北部、マグニチュードはマグニチュード7.3(兵庫県南部地震とほぼ同じ)。 地震後の嘉永7年11月27日(1855年1月15日)に安政に改元

★昔話 中村八郎(箕曲中村) 箕曲神社、黒田の勝手神社

鎌倉幕府が滅びたあと、天皇さんが、京都と吉野にわかれて争った南北朝の昔、箕曲中村に「中村八郎」という南朝の勇士がおったそうな。幼い頃からたいそうな力持ちで、十歳の頃には、村の大人も顔負けというほどになったそうじゃ。八郎は、村の中だけでは満足でけへんだので、日本一の力持ちになろうと毎夜黒田の金比羅神社(勝手神社)へ千日参りの祈願に出かけ、その行きと帰りに山の大木を相手にして体を鍛えたんやと。 力持ちで勇敢な八郎の名は、南朝官軍の新田義貞の耳に入り、義貞の家来になってな、建武二年(1335)の足利尊氏との合戦のとき、川の中で大きな鉄棒を手に奮戦して大手がらをたてたそうじゃ。 やがて八郎は、故郷の箕曲中村に戻って母親に孝行したんやと。たとえばなこういう孝行話があるんじゃ。老いた母親がな「八郎や。奈良の桜を一目でよいからみたいものやなあ。」 いわれた八郎は、明日散るかもしれない桜を一目でも母親にみせてあげようと

「よっしゃ。おっかあ、おれがつれていってあげよう。」 母親を背負って奈良まで出かけたという話や。・・・・ 箕曲中村の高台にはな、当時八郎が住んでいたと伝えられてる屋敷跡があってな、そこを城山と呼んでることから八郎の城があったんじゃないかと考えられるんじゃ。

★昔話 猪早太の墓(箕曲中村) 福成就寺

今から八百年ほどの昔の源平時代。内裏で鵺を射止めた源頼政が治承四年(1180)、平家に反抗して兵を挙げようとしていたのを事前に知られて戦になったんじゃ。ところが、すさまじい平家軍の攻めに宇治川で頼政勢は敗れてしもうた。 頼政は、一族とともに自害して果てる直前、家来の猪早太を呼びつけて、「早太よ、この法華経は高倉宮公からいただいた大切なものじゃ。ぜひ奈良、東大寺に納めてもらいたい。このまま奈良に行くのは危険だ。わしの領地の名張にいったん出てから奈良へ向かうがよい。」 名張で平家の兵隊に追いつかれてしもうたんや。襲いかかる敵を必死で切り払いながら逃げたんじゃ。しかし、切っても切っても次々に向かってくる敵に、とうとう力尽き、殺された。

何も知らん村人は、あわれんで早太が体につけていた法華経を遺体と一緒に手厚く埋葬。供養のため十三重の立派な石塔を建てたんじゃ。

百合が丘 百合が丘市民センター

■一般社団法人 青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会・百合が丘市民センター

〒518-0485 三重県名張市百合が丘西5-13

|

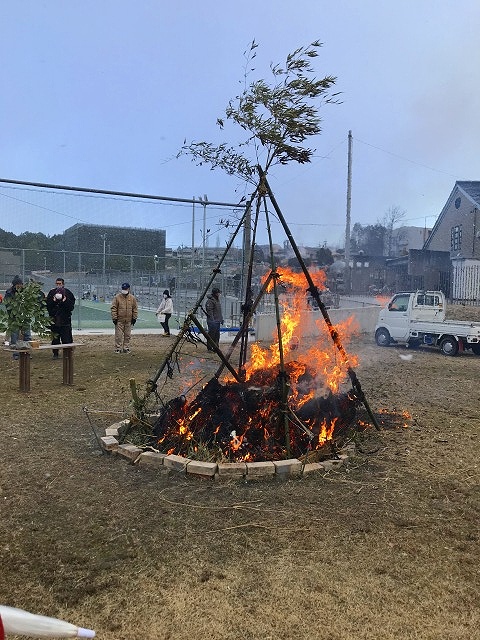

2021年1月9日 生憎の降雪の中、市民センターにてどんど焼きが行われた |

||

|

|

|

|

百合が丘市民センター |

名張市民ホッケー場 |

文部科学大臣表彰 |

|

|

|

■2021年に開催される三重とこわか国体の正式競技、ホッケーの試合会場となる「名張市民ホッケー場」(同市百合が丘西5)。ホッケー場は百合が丘地区市民センターの隣接地に建設し、総事業費約2億8500万円。南北91・4メートル、東西55メートルのフィールドは砂入り人工芝仕様で、日本ホッケー協会の公認を取得した。東側には470人収容の観客席も備える。

■青蓮寺・百合が丘地域づくり協議会では、子どもたちの健やかな成長を支えるさまざまな取組を教育文化部会で企画・実施しています。その活動が認められ、この度文部科学大臣表彰を受賞しました。令和元年12月2日に文部科学省講堂で授賞式が行われました。

対象となった地域学校協働活動は、百合小こどもクラブ、百合が丘小学校学習支援「ほめほめ隊」、卒業生がまちづくり活動へ参画。

箕曲中村 中野八郎宅址

■浦遺跡は、名張市中村字浦・黒石に所在する遺跡である。中世になると、周辺には多くの城館が造られる。

浦遺跡に隣接する中野八郎宅址(中村八郎(名張八郎)の末裔)は、通称「城山」と呼ばれ、堀の痕跡ではないかとされる水田が残る。 なお宇陀川流域は中世には東大寺領黒田庄であり、荘園関連の文書が多数現存している。 大屋戸の杉谷神社には箕輪中村の中村八郎が奉納した、宝蔵する北野天神縁起三巻の絵巻は同の重要美術品・三重県文化財に指定されている。

隠市守宮と想定される三輪神社もこの辺りにあった。

また中村八郎の末裔の中村氏が箕曲中村の箕曲神社に鎌倉八幡宮を分霊した。

(続き) 大将と云手の者共と云、何れを捨べし共覚ね共、時の運に引れて、此軍に打負給ひぬるうたてさよ。」と、云はぬは人こそなかりけれ。1331年に後醍醐天皇が鎌倉幕府討伐のため挙兵すると、楠木正成も河内で挙兵した。

鎌倉幕府は楠木討伐のために、同時に河内と 足利高氏を大将とする軍が伊賀を攻めた。

当時、楠木家と伊賀の関係は深く、正成は伊賀忍者を駆使していたという逸話もある。

能を大成した世阿弥の父観阿弥の母は 河内国橘入道正遠の娘で伊賀の服部元成に嫁いだ。

橘は楠木の本姓で、橘入道正遠とは楠木正成の父親の名前であることからも、伊賀と楠木家の関係の深さがわかる。

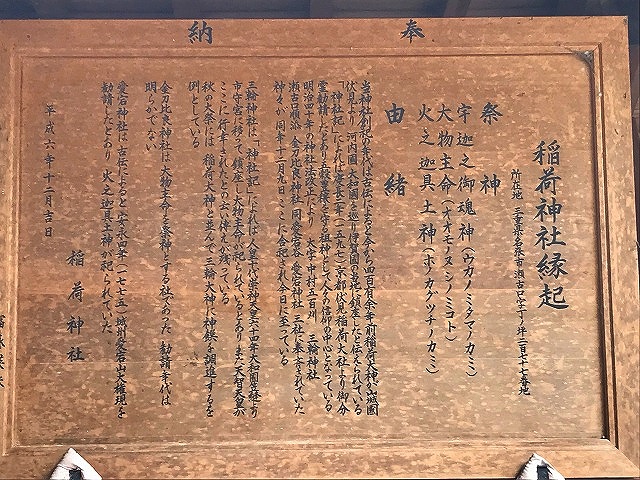

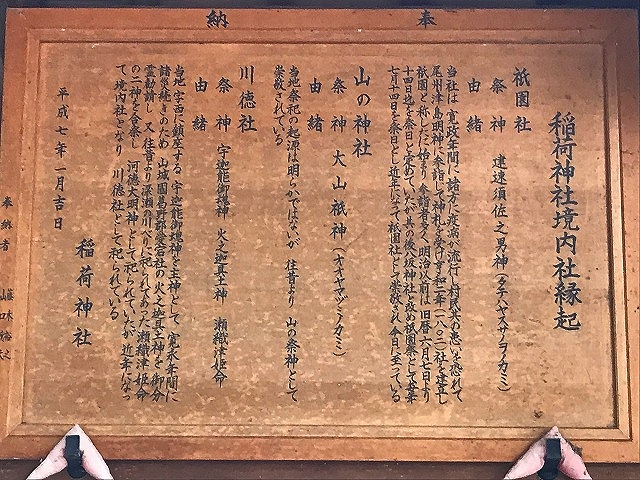

瀬古口字丁ノ坪 稲荷神社

■瀬古口稲荷神社(せこぐちいなりじんじゃ)は、名張市瀬古口字丁ノ坪にある神社。単に稲荷神社とも。御祭神は宇迦能御魂神。 当社創祀は古伝によると今から四百有余年前稲荷大神が山城国の伏見より河内国と大和国を巡り伊賀国の当地に鎮座したと伝えられている。

『神社記』によれば、慶長2年(1597年)、京都伏見稲荷大社より御分霊勧請し、五穀豊穣を守る祖神として地元の人々の信仰の中心となった。

明治40年(1907年)、元伊勢伝承が残っていた大字中村五百刈の三輪神社(大物主命)、瀬古口順添の金刀比良神社、同愛宕谷の愛宕神社(火之迦具土神)を合祀。

愛宕神社は古伝によると安永4年(1775年)、城州愛宕山大権現を勧請したとある。

当社の境内社は三社あり、祇園社・山の神社・川徳社。祇園社の御祭神は建速須佐之男神で、寛政年間(1789年-1801年)に尾州津島明神より神札を受け、社を建立したもの。

灯籠が多い神社と感じた。

★三輪神社について

大神神社は纒向・磐余一帯に勢力を持った出雲ノ神の一族が崇敬し、磐座祭祀が営まれたとされる日本でも古い神社の一つで、神奈備信仰様式をとった神聖な信仰の場であったと考えられる。 大穴持命が国譲りの時に、己の和魂を八咫鏡に取り付けて、倭ノ大物主櫛甕玉命と名を称えて大御和の神奈備に鎮座した。 これが三輪神社の創始である。(『出雲国造神賀詞』)

全国各地に大神神社・神神社(三輪神社、美和神社)が分祀されており、既に『延喜式神名帳』(『延喜式』巻9・10の神名式)にも記述がある。

箕輪中村にあった三輪神社

■三輪神社(みわじんじゃ)は、三重県名張市箕輪中村五百刈にあった神社。

『倭姫命世記』にある天照大神を奉斎した倭姫命が2年間滞在した「隠市守宮(なばりいちもりのみや)」の候補地で、元伊勢の一つであり、伊勢の神宮(伊勢神宮)の皇大神宮(内宮)の元宮の可能性がある。 現在は瀬古口稲荷神社(名張市瀬古口)に合祀されている。

三輪神社は、『神社記』によれば第10代崇神天皇64年、大和国笠縫邑より隠市守宮に移って鎮座し、大物主命が祀られているとある。 また、天智天皇がここに行幸したとの伝えが残っているという。

瀬古口稲荷神社の秋の大祭には、稲荷大明神と並んで三輪大明神に神饌を調進するのを例としている。

■箕曲小学校裏の瀬古口墓地にある一石六地蔵石仏

参考)「名張の金石文撰ー石仏•石塔編」名張金石文研究会

★名張地方の墓地の入口にはたいてい六体の地蔵さんが並んで立っておいでだ。 人は亡くなると地獄/ 畜生/ 餓鬼/ 修羅/ 人/ 天の六道を輪廻するといわれ、そのそれぞれを救うための六種の地蔵さんだが、名張の墓地ではそれを一石に彫った六地蔵さんが多く見られる。

百合が丘 富瀬山愛宕神社

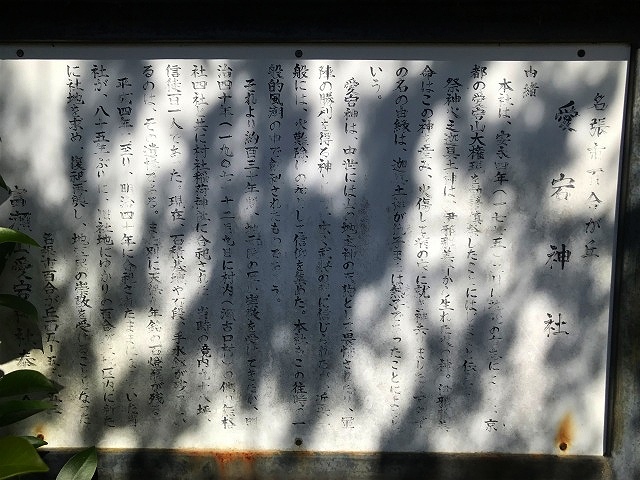

■富瀬山愛宕神社(百合が丘にある看護学校の裏手にある。西五番町) 祭神は火之迦具士命。

(由緒) 本社は、安永四年(1775年)に京都の愛宕山大権現を勧請したことに始まる。 (略)

それより約130年間、地元民の崇敬を受けてきたが、明治四十年(1907年)十二月九日に村内(瀬古口村)の他の無格社四社と共に村社稲荷神社に合祀された。 当時の境内九十八坪、信者百一人であった。 現在、石積基壇や石段、手水鉢、別に天保年間銘の石灯篭が残る。

平成四年、八十五年ぶりに旧社地ゆかりの百合が丘区内に新たに社地を求め、復祀再興し、地区民の崇敬を受けることとなった。

|

富瀬山愛宕神社 石碑と本殿 |

富瀬山愛宕神社 由緒 |

|

|

|

|

★名張の町をことごとく焼き尽くした宝永の大火(1710年)から、火伏せの神である愛宕神社への信仰が高まりました。

昔話 鍛冶町から南町の西方寺にかけて、一直線にずらりと松並木があったそうですわ。昔には、その並木の松を利用して庭園にしている家が並んでおったらしいが、鍛冶町にあった栄林寺から火が出ましてな、名張が大火災になったことがありました。「宝永の大火」といわれる火事で一七一〇年、もう二百七十年も前です。この時に、並木の松も焼けてなくなってしまいました。 かろうじて残ったのは、宗泰寺(元町)、西方寺(南町)、観音寺(朝日町)の老松と角喜の土蔵ぐらいだったそうですわ。数は少なくなりましたが松は、今でも「並松」と呼ばれています。

★愛宕権現(あたごごんげん)は愛宕山の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神号であり、イザナミを垂迹神として地蔵菩薩を本地仏とする。神仏分離・廃仏毀釈が行われる以前は、愛宕山白雲寺から勧請されて全国の愛宕社で祀られた。

大宝年間、修験道の役小角と白山の開祖として知られる泰澄が、山城国愛宕山に登った時に天狗(愛宕山太郎坊)の神験に遭って朝日峰に神廟を設立したのが、霊山愛宕山の開基と伝わる。

「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれた愛宕神社の火伏札は京都の多くの家庭の台所や飲食店の厨房や会社の茶室などに貼られている。

注)Wikipedia、「なばりの昔話」と「名張の金石文撰ー石仏•石塔編」名張金石文研究会、

公式パンフレットを参考にさせてもらっています。

|

名張市|箕曲・百合が丘地区 |

|

|