日本の風景|奈良市 世界遺産・薬師寺と鑑真の寺・唐招提寺の写真と切手 |

世界遺産・薬師寺

薬師寺(やくしじ)は、奈良県奈良市西ノ京町に所在する寺院であり、興福寺とともに法相宗の大本山です。 南都七大寺のひとつに数えられる。本尊は薬師如来、開基(創立者)は天武天皇である。1998年(平成10年)に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。

薬師寺は天武天皇9年(680年)、天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京(奈良県橿原市城殿(きどの)町)の地に造営が開始され、平城遷都後の8世紀初めに現在地の西ノ京に移転したものである。

Yakushi-ji (薬師寺) is one of the most famous imperial and ancient Buddhist

temples in Japan, located in Nara. The temple is the headquarters of the

Hossoo school of Japanese Buddhism. Yakushi-ji is one of the sites that

are collectively inscribed as a UNESCO World Heritage Site, under the name

of "Historic Monuments of Ancient Nara."

切手以外の写真はクリックで拡大。 作成ではWikipediaを参考にしています。

■本薬師寺の伽藍配置は「薬師寺式伽藍配置」と称されるもので、中央に金堂、その手前に中門、背後に講堂を配し、金堂の手前東西に塔を置く。そして、中門左右から出た回廊が講堂の左右に達し、金堂、東西両塔は回廊で囲まれている。この伽藍配置は平城薬師寺においても踏襲されている。本薬師寺、平城薬師寺双方の発掘調査により、両伽藍の建物の規模、位置関係などはほぼ等しく、本薬師寺の伽藍を平城薬師寺に再現しようとしたものであることがわかる。ただし、平城薬師寺では中門の規模が拡大され、回廊も幅が広げられている。

The original Yakushi-ji was built in Fujiwara-kyoo, Japan's capital in

the Asuka period, commissioned by Emperor Temmu in 680 to pray for recovery

from illness for his consort, who succeeded him as Empress Jitoo. This

act of building temples in devotion to Buddhist figures was a common practice

among Japanese nobility when Buddhism was first imported from China and

Korea. Emperor Temmu had died by the time Empress Jitoo completed the complex

around 698; and it was disassembled and moved to Nara eight years after

the Imperial Court settled in what was then the new capital.

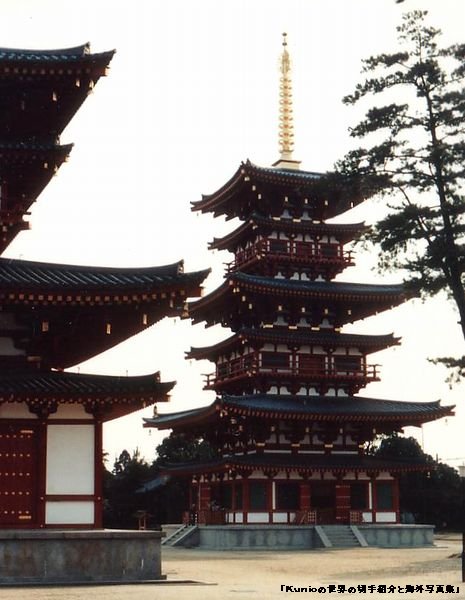

薬師寺・東塔(East pagoda)と西塔

■薬師寺東塔は一見六重に見えますが、実は三重の塔です。これは各層に裳階[もこし]と言われる小さい屋根があるためで、この大小の屋根の重なりが律動的な美しさをかもし出し「凍れる音楽」という愛称で親しまれています。 塔の上層部を相輪[そうりん]といいます。その更に上部に尊い塔が火災にあわぬようにとの願いをこめて、水煙が祀られています。水煙に透かし彫りされた24人の飛天は笛を奏で、花を蒔き、衣を翻し、祈りを捧げる姿で、晴れ渡った大空にみ仏を讃えています。 東塔は国宝。現在寺に残る建築のうち、奈良時代(天平年間)にさかのぼる唯一のもの。総高34.1メートル(相輪含む)。日本に現存する江戸時代以前に作られた仏塔としては、東寺五重塔、興福寺五重塔、醍醐寺五重塔に次ぎ、4番目の高さを誇る。

East pagoda.Its beauty is often called "Frozen music". : 「凍れる音楽」

|

薬師寺・東塔(国宝) |

薬師寺・東塔(国宝) |

薬師寺・東塔(国宝) |

|

|

|

|

薬師寺・西塔 |

薬師寺・西塔の正面から見た内部 |

|

|

|

|

■西塔は昭和56年(1981)に復興されました。東塔と比較すると、まずその鮮やかな色に目を奪われますが、またそれは奈良を表わす色使いでもあると言えます。 塔の連子窓[れんじまど]に使われている色を「青[あお]」色、扉や柱に使われている色を「丹[に]」色と呼び、万葉集の一節に

あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとく いまさかりなり

と歌われている事からも当時の平城京の華やかさを表現する意味もあったのではないかと思われます。

|

薬師寺・西塔 |

薬師寺・西塔 |

薬師寺・西塔 |

|

|

|

薬師寺・金堂

■金堂は、1976年の再建で、奈良時代仏教彫刻の最高傑作の1つとされる本尊薬師三尊像を安置する。 金堂に安置する、薬師寺の本尊。国宝。奈良時代(7

- 8世紀)の作。 国宝指定名称は「銅造薬師如来及び両脇侍像 3躯」。中尊は薬師如来、左脇侍(向かって右)に日光菩薩(にっこうぼさつ)、右脇侍に月光菩薩(がっこうぼさつ)を配している。 像高は薬師如来254.7センチメートル、日光菩薩317.3センチメートル、月光菩薩315.3センチメートル。 日本の仏像彫刻が、中国・六朝や唐の影響を受けつつ、独自の古典様式を完成した奈良時代の作品のなかでも最高傑作の1つとして古来名高いものである。

|

薬師寺・金堂 |

薬師寺・金堂 |

薬師寺・金堂と東塔 |

|

|

|

|

※金堂の中尊像の台座は宣字座の上に裳を広げた裳懸座である。 この宣字座にはギリシャ、ペルシャ、インド、中国などに淵源をもつ葡萄(ぶどう)唐草文、異国風の人物像、四神(青龍、白虎、朱雀、玄武)などの意匠があしらわれている。(写真はレプリカ) |

||

|

|

|

薬師寺・大講堂

■大講堂は、2003年の再建された。正面41m、奥行20m、高さ17mあり、伽藍最大の建造物である。 本尊の銅造三尊像(重文)は、中尊の像高約267センチの大作だが、制作時期、本来どこにあった像であるかなどについて謎の多い像である。 かつては金堂本尊と同様、「薬師三尊」とされていたが、大講堂の再建後、寺では「弥勒三尊」と称している。

|

薬師寺・大講堂 |

薬師寺・金堂と大講堂 |

薬師寺・大講堂 |

|

|

|

薬師寺・玄奘三蔵院と玄奘塔

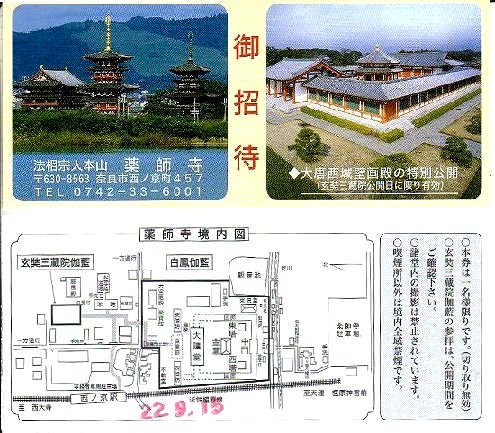

■玄奘三蔵院は、主要伽藍の北側にあり、1991年(平成3年)に建てられたもので玄奘三蔵を祀る。 日本画家平山郁夫が30年をかけて制作した、縦2.2メートル、長さが49メートル(13枚の合計)からなる「大唐西域壁画」がある。

|

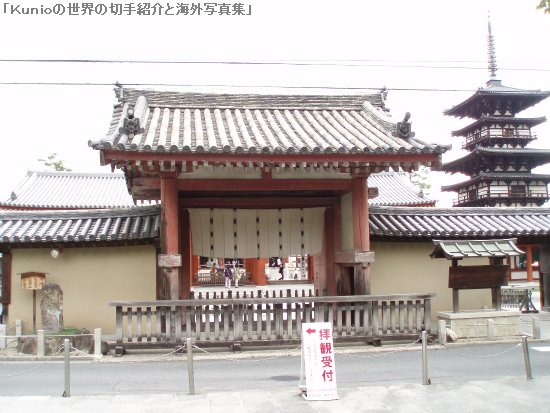

玄奘三蔵院・入口の門 |

玄奘三蔵院・礼門 |

玄奘三蔵院・礼門傍 |

|

|

|

|

玄奘塔 |

玄奘塔 |

玄奘三蔵院・礼門から |

|

|

|

■玄奘三蔵[げんじょうさんぞう](600または602~664)は、『西遊記』で有名な中国唐時代の歴史上の僧侶です。17年間にわたりインドでの勉学を終え、帰国後は持ち帰られた経典の翻訳に専念、その数1335巻に及びます。 玄奘三蔵の最も究めたかった事は、「瑜伽唯識[ゆがゆいしき]」の教えでした。 その教えの流れを継承している宗派が法相宗[ほっそうしゅう]です。 現在、薬師寺と興福寺が法相宗の大本山で、玄奘三蔵は法相宗の始祖に当たります。

■平山 郁夫(1930年6月15日 - )は、日本美術家、教育者。日本美術院理事長。 平山は1960年代後半からたびたびシルクロードの遺跡や中国を訪ね、極寒のヒマラヤ山脈から酷暑のタクラマカン砂漠に至るまで、シルクロードをくまなく旅している。 その成果は奈良・薬師寺玄奘三蔵院の壁画に結実している。

薬師寺・境内や周辺

■東院堂は、養老年間(717~724)に吉備内親王[きびないしんのう]が元明天皇[げんめいてんのう]の冥福を祈り、建立されました。奈良時代は現在地の東側に建てられていましたが、天禄4年(973)の火災で焼失しました。現在の建物は正面7間、側面4間の入母屋造本瓦葺で、弘安8年(1285)に南向きで再建されましたが、享保18年(1733)に西向きに変えられました。高い基檀の上に建つのは、水害・湿気を避けるためであり、鎌倉時代後期の和様仏堂の好例です。堂内には、白鳳仏を代表する国宝

聖観世音菩薩が安置され、その四方は鎌倉時代の四天王像が守護しています。

|

法相宗大本山薬師寺 |

薬師寺・鐘楼 |

東院堂(国宝) |

|

|

|

|

薬師寺を守護する休ケ岡八幡宮 |

■薬師寺を守護する休ケ岡八幡宮。寛平年間(889~898)に大分県宇佐から現在地に勧請[かんじょう]されました。現在の社殿は桃山時代の慶長元年(1596年)、豊臣秀頼の寄進によるもの。 社殿は全体に西面し、本殿・脇殿とも小高い石積みの壇上に建っています。 |

|

|

|

|

薬師寺・唐招提寺関連の切手

■薬師寺吉祥天像(やくしじ きちじょうてんぞう)は、奈良時代の吉祥天の画像で、奈良県薬師寺に所蔵されている。1951年、日本の国宝に指定され、「吉祥天女画像」とも称する。吉祥天像は両手を胸辺の高さに上げ、左手に如意宝珠を持ち、向かって右向きに表される。頭部に円形の光背を表す。頭髪は髷を結い、華やかな髪飾りを付ける。衣は薄紅と朱を主体として花文様を表し、裳(スカート)は色変わりの縞模様、前掛けは緑地に菱形の花文を散らしたデザインとする。腕から垂れる袂(たもと)や前掛けの左右の鰭状の飾りが風になびく様子を繊細に表している。

|

薬師寺・伐折羅 |

薬師寺・国宝・吉祥天 |

国宝・木造仲津姫命坐像(薬師寺・ 鎮守八幡宮) |

|

|

|

|

※仲津姫命坐像について、 |

第39回国体・ホッケー競技 |

|

|

||

|

薬師寺・西塔・東塔、薬師寺・薬師如来坐像、唐招提寺・金堂、唐招提寺・千手観音立像 |

||

|

||

|

天竺への旅姿の玄奘 |

■玄奘三蔵(げんじょう さんぞう, 仁寿2年(602年) - 麟徳元年2月5日(664年3月7日))は、唐代の中国の訳経僧、三蔵法師。 仏跡の巡礼を志し、貞観3年(629年)に国禁を犯して出国した。河西回廊を経て高昌に至り、天山北路を通って中央アジアから天竺(現在のインド)に至る。ナーランダ寺では5年にわたり戒賢より唯識を学び、また各地の仏跡を巡拝した後、天山南路を経て帰国の途につき、貞観19年(645年)1月、657部という膨大な経典を長安に持ち帰った。インドにおいては、ヴァルダナ朝の王ハルシャ・ヴァルダナの厚い崇敬と保護を受け、ハルシャ王へも進講している。長年にわたる旅の記録は『大唐西域記』として残されており、当時の中央アジア・インド社会の様相を伝える貴重な歴史資料ともなっている。 帰国した彼は、持ち帰った膨大な梵経の翻訳に専念した。玄奘のもとからは、基らの門弟によって創められた法相宗や倶舎宗といった新しい宗派が興った。 遣唐使の一員として入唐した道昭がその教えを受けた。

道昭の弟子とされるのが、行基(行基(ぎょうき/ぎょうぎ、天智天皇7年(668年) - 天平21年2月2日(749年2月23日))は日本の奈良時代の僧)である。奈良市の薬師寺「玄奘三蔵院」に一部分骨された。 行基は、日本中を歩き、古式の日本地図である行基図を作成したとされる。 |

|

切手:探検家や冒険家 |

||

世界遺産 唐招提寺

■唐招提寺(とうしょうだいじ)は、奈良市五条町にある鑑真が天平宝字3年(759年)建立した寺院。南都六宗の1つである律宗の総本山である。本尊は廬舎那仏、開基(創立者)は鑑真である。井上靖の小説『天平の甍』で広く知られるようになった中国・唐出身の僧鑑真が晩年を過ごした寺であり、奈良時代建立の金堂、講堂を初め、多くの文化財を有する。

寺名の「招提」は、サンスクリット由来の中国語で、元来は「四方」「広い」などの意味を表す語であったが、「寺」「院」「精舎」「蘭若」などと同様、仏教寺院(私寺)を指す一般名詞として使われていた。つまり、唐招提寺という寺号は、「唐僧鑑真和上のための寺」という意味合いである。

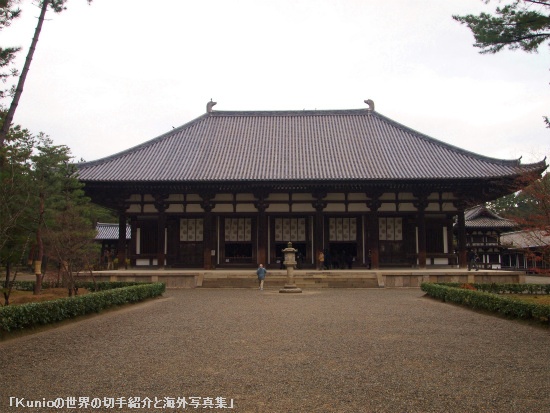

唐招提寺・建築物

■南大門(1960年の再建)を入ると正面に金堂(国宝)、その背後に講堂(国宝)がある。かつては南大門と金堂の間に中門があり、中門左右から回廊が出て金堂左右に達していた。金堂・講堂間の東西にはそれぞれ鼓楼(国宝)と鐘楼がある。講堂の東方には南北に長い東室(ひがしむろ、重要文化財)があるが、この建物の南側は礼堂(らいどう)と呼ばれている。講堂の西にあった西室、北にあった食堂(じきどう)は今は失われている。この他、境内西側には戒壇、北側には鑑真廟、御影堂、地蔵堂、中興堂、本坊、本願殿、東側には宝蔵(国宝)、経蔵(国宝)、新宝蔵、東塔跡などがある。

新田部親王(大来皇女異母弟)の邸宅跡(現在の唐招提寺)において、夏見廃寺と同型の塼仏が出土した。

唐招提寺・仏像

■国宝の金堂の堂内には中央に本尊・廬舎那仏坐像、向かって右に薬師如来立像、左に千手観音立像の3体の巨像を安置するほか、本尊の手前左右に梵天・帝釈天立像、須弥壇の四隅に四天王立像を安置する(仏像はいずれも国宝)。廬舎那仏、薬師如来、千手観音の組み合わせは他に例がなく、経典にも見えないことからその典拠は明らかでない。

また、国宝の講堂内には本尊弥勒如来坐像(重文、鎌倉時代)と、持国天、増長天立像(重文、奈良時代)を安置する。

■木造弥勒仏坐像 - 像高283.3センチメートル。鎌倉時代の作。膝裏には弘安10年(1287年)の記があるが、『招提千歳伝記』によると開眼供養は5年後の正応5年(1292年)である。

■12月13日は「正月事始め」と言われています。

正月事始めとは、新しく迎える正月に新しい年神様を迎えるための諸準備を始める最初の日とされた日で、この日より大晦日までの31日までに正月の準備を順次すすめていきます。

12月13日には、正月事始めの最初の行事である「煤払い(すすはらい)」が行われました。古くは煤払いが終わったら、「松迎え」といって雑煮を炊くための薪や門松に使う松を山に取りに行く習慣があり、新年の年男が新年の恵方の方向にある山に出かけました。花柳界や芸能関係などでは正月事始めの行事として残っているものの、一般的には正月事始めの日が重要視されなくなってきています。

以下は、2019年11月頃、イギリス・ロンドンの大英博物館で行われた展示会で見たもの。

|

国宝 増長天立像 |

国宝 持国天立像 |

|

|

|

|

日本の風景|奈良市 |

|

|