��a�̕��i�̐؎�Ǝʐ^�b�R�̕ӂ̓��i����s�j�@��_�_�ЁA�Z�����{�ق� |

�R�̕ӂ̓�

���{�ŌÂ̓��ł����a�̌Ó��i��܂Ƃ̂��ǂ��j�̂����A�ޗǖ~�n�̓��A���n�ƎR�n�̊Ԃ�D���悤�ɓ�k�ɒʂ铹���w�R�̕ӂ̓��x�ł��B�@�R�̕ӂ̓��́A�O�֎R�̂������s����V���s���o�R���ēޗǎs�̏t���R�܂ő������ł��B�@����͓��̂�̒��x�����̓V��-����Ԃ̐_�ЁE���t�E�Õ��i��Ձj��ΏۂƂ��܂����B�@�V���s�͓V�����̖{�R�A�ɐ��_�{�Ɠ����Â��̓��{�ŌÂ̐Ώ�_�ЂƎ��x���A�V�c�˂�����܂��B�@����s�͎O�֎R��{���Ƃ����_�_�Ђ�Z����Ձi�܂��ނ��������j�B�@�e�X�i�������łȂ������Â��L���Ȑ_�Ђ��ՁB�@�܂��e�_�{���̈���́AWikipedia�@���Q�l�ɂ��Ă܂��B�@�Ñォ��̃p���[�X�|�b�g�A��_�_�ЂƐΏ�_�ЁB�@���̐Ώ�_�{�Ƒ�_�_�Ђ́A���{�̌Ñ�j��_�b�Ƃ��[���������̂���A���{�ŋ��̃p���[�X�|�b�g�B�@�l�I�ɂ͈�Ԃ́A�C���������₩�ɂȂ鎖�Ɣw�������Ȃ銴���ő�_�_�ЁA�Ώ�_�{�ƈɐ��_�{���Ɗm�M���Ă���܂��B�@�����ɋ��Đ����C�������܂��B�@�́A��b�R�⍂��R�ł����������������B�@����22�N6��5���B�e�B�@�@�؎�ȊO�̎ʐ^�̓N���b�N�Ŋg��B

�����@�m�@�ޗnj�����s�@�O�ցA�����i�Z����Ձj�b��_�_�ЁA�咼�H�q�_���b���t������_���b�Z�����{�`���n�b����Õ��b�w���_���b���j�ՁE���R�Õ��Q�@1���A2���@�n

�@

|

�@�����Ӂj�摜�̖��f�]�p�͂��f�肵�܂��B |

||

|

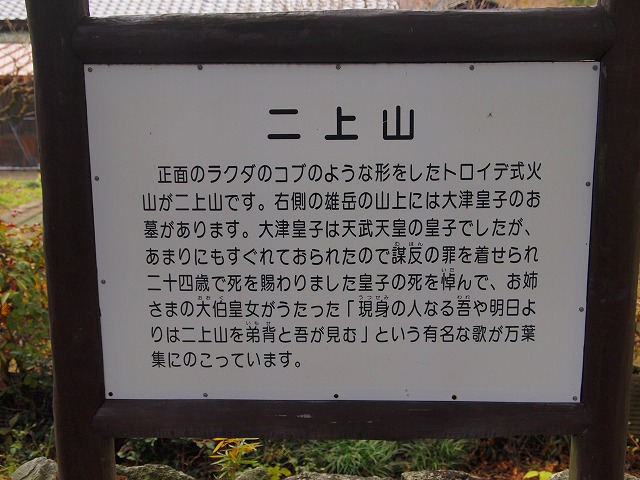

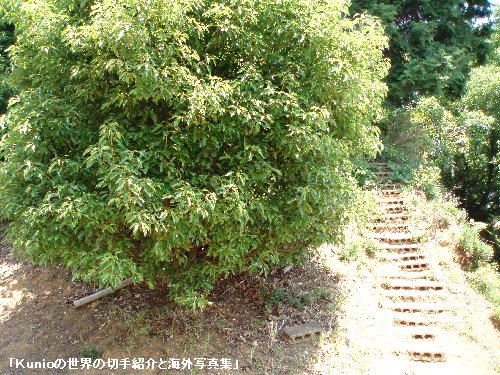

�R�̕ӂ̓��E���r�ƎO�֎R�i��_�_�Ђ̂��_�́j�@�@��a�O�R�̐��T�R�Ǝ����R |

||

�@ �@ |

||

���R�̕ӂ̓��́A�ޗǖ~�n�̓���ɂ���O�֎R�̂ӂ��Ƃ��瓌�k���̎ᑐ�R�ɕ���ł���t���R�̂ӂ��Ƃ܂ŁA�~�n�̓��[���R�X�̐���D���悤�ɒʂ��ċ���̂��A�R�̕ӂ̓��i�R�ӂ̓��A��܂ׂ݂̂̂��j�ł��B�@���݂̂��̓��̋N�_�́A�C�Ξ֎s�i�����A�֎s:���̂����j�ł���B

�Ñ�ɂ́A�C�Ξ֎s�̔��\�i���\�j���ˁi���܂��j�Ə̂��ꂽ�Ƃ���ŁA����s���a�i�����ǂ́j�𒆐S�Ƃ����n��ł������B �������㒆����926�N�i����4�j�ɂ͒֎s�ω����t�߂��N�_�̒n�ɂȂ����B�@�R�ӂ̓��̓����́A���̎��X�̌�ʎ���ɂ�菭�����ω����Ă��Ă�B�R�ӂ̓��̖��̂́A�w�Î��L�x�ł́A���_�V�c�̏��w��˂͎R�ӂ̓��̂܂���̉��̏�ɂ���x�������i�s�I�ɂ́w��˂͎R�ӂ̓���ɂ���x�Ƃ���A�����ɗR������Ǝv����B�@�p���[�X�|�b�g�̏W�܂�ł��B

���̎R�̕ӂ̓��́A�퐶�������ɂ́A�z����ՂƓZ����Ղ����ԓ��ł������Ƃ���������Ă�B

��R�W��V�q�V�c���U�U�V�N�i�V�q�U�N�j�R������ߍ]�̑�Â֑J�s�i����Ɓj�̎��A�z�c�����w�R�̕ӂ̓��x�̂��̕ӂ�ŐU��Ԃ��ĉr�܂ꂾ�̂����t�W�ɂ���A���̉̔肪���̕ӂ�Ɍ����Ă��܂��B

�w�O�֎R���@�������B�����@�_���ɂ��@�S����Ȃ��@�B���ӂׂ���x�@�@���t�W���P�|�P�V�̔��́A�P�W

����s�@�O�ցA�����i�Z����Ձj

��\��2013�N�i����25�N�j10��17���Ɂu㕌���Ձv�Ƃ��č��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B

��㕌���Ղ܂��͓Z����Ղ͓ޗnj�����s�A�䏔�R�i�݂����܁j�Ƃ��O���R�i�݂ނ��܁j�Ƃ��Ă��O�֎R�̖k���[��тɍL����퐶���㖖������Õ�����O���ɂ����Ă̑�W����ՁB�@���݂��ꂽ�厞����3���I�ŁA�O����~�����˂̒n�Ƃ���Ă���B�@�הn�䍑�ɔ�肷��ӌ�������A�ږ�Ă̕�Ƃ̐������锢��Õ��Ȃǂ�6�̌Õ������B�@�u㕌��v�̑����͐��m�V�c�́u㕌����i���܂��j�{�v�A�i�s�V�c�́u㕌�����i�Ђ���j�{�v��薼�Â���ꂽ���̂ł���B

�@3���I�Ɏn�܂��ՂŁA��т͑O����~�����˂̒n�Ƃ��錤���҂�����B�הn�䍑�̒��S�n�ɔ�肷���������A����Õ��Ȃǂ�6�̌Õ������z����B�@2011�N�i����23�N�j���݂Ŕc������Ă���㕌���Ղ͈̔͂́A�k�͉G�c��A��͌ܖ�����A���͎R�ӂ̓��ɐڂ��銪����n��A���͓��c�n�您��т��͈͖̔͂�3k�u�ɂȂ�B��Ւn�}��ł͈�Ք͈͂�JR�����w�𒆐S�ɓ�����2km�E��k��1.5km�ɂ���сA���悻�ȉ~�`�̕��ʌ`��ƂȂ��āA���̖ʐς�3k�u�i300���u�j�ɒB����B

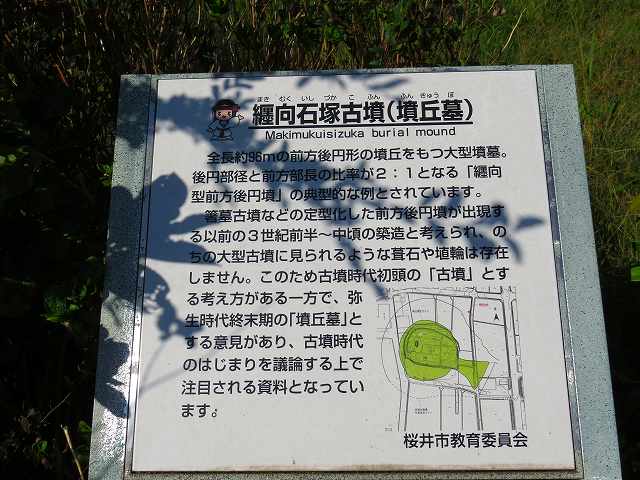

㕌��ΒˌÕ��́A����s���c���Β˂Ɉʒu����㕌��^�O����~���u��ŁA�K�͂͑S��96���A��~���a64���A��~���̎�u���̓���59���A��k45���A�O�����̒�����32���A����34���B���тꕔ�̕�15-16���B��������20���ł���B

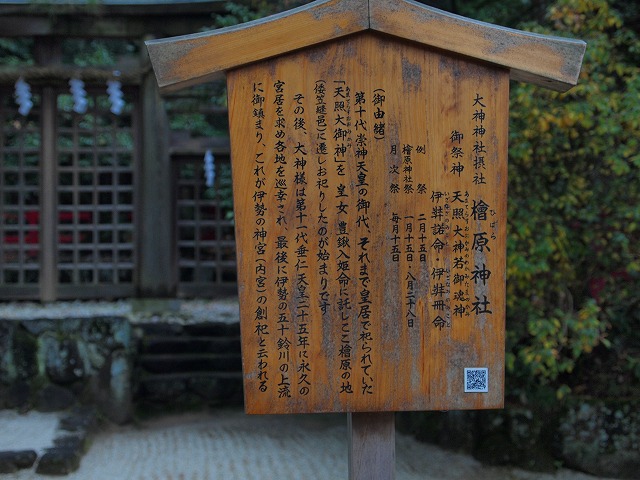

��_�_�Ёi�����݂킶��j

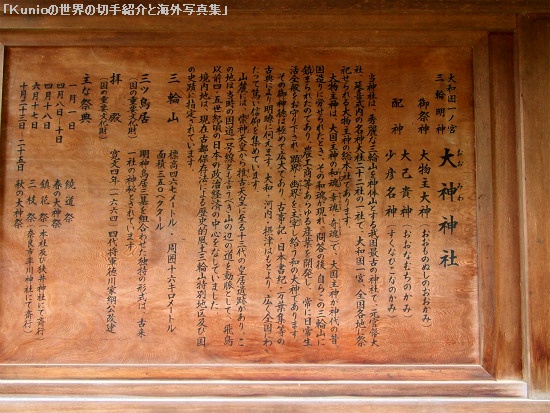

����_�_�Ёi�����݂킶��j�͓ޗnj�����s�ɂ���_�Ђł���B�����Ёi���_��j�A��a����{�Œ����ɂ͓�\��Ђ̒����Ђ̂ЂƂƂ��ꂽ�B���Њi�͊�����Ёi���E�ʕ\�_�Ёj�B�O�֖��_�A�O�_�ЂƂ��Ă��B

�啨���_�i�������̂ʂ��̂������݁j���J��B���{�_�b�ɋL�����n���̗R�����a����n�n���瑶�݂��闝�R�Ȃǂ���w���{�ŌÂ̐_�Ёx�Ə̂����B���{�����ōł��Â��_�Ђ̂�����1�ł���ƍl������B�O�֎R���̂��̂�_�́i�_�̎R�j�Ƃ��Đ��������_�Ђł���A�����ł��{�a���������A�q�a����O�֎R���̂�_�̂Ƃ��ċ�����Ð_���i���n�_���j�̌`�Ԃ��c���Ă�B

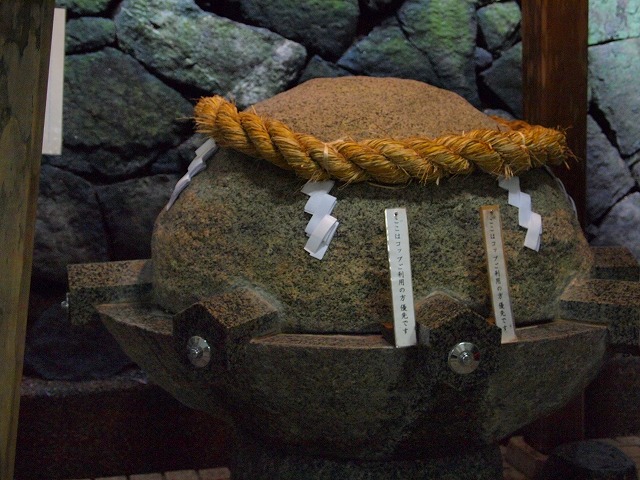

��_�_�Ђ́A���_�V�c7�N�i�I���O91�N�j�ɓV�c�������A�̑c�ɍ��F�Y�i�������������j�ɖ����A�O�֎��̑c�ł����c�c���q�����J��Ƃ��đ啨��_���J�点���̂��n�܂�Ƃ����B���{���I�ɂ͑啨��_���`�瑓��S�P�Q���ɐ_�����肵�āA�܂��b���̖��Ɍ���Ă����_���ɏ]���啨��_�̎q�ł����c�c���q�ɑ啨��_���J�点���Ƃ���B�@�̂̐l�́A�킽���Ȃ��������ƖڂɌ����Ȃ����̂ɕq���������ł��傤����A�悢�G�l���M�[�̏W�܂�Ƃ���n�ƒ�߂��̂͊m�����Ǝv���܂��B�@�u��_�_�Ёv�̑咹���i���_�����j�̑傫���́A�F���ЂɎ����A�������R�Qm�ŁA�\�K���r���̍����ɑ������A�܂��A���̒f�ʂ͌܊p�`�ŁA�}�Ɠ����i�d�˂ɂ��āA�������S�Pm������A���d�ʂP�W�Tton�B

�@

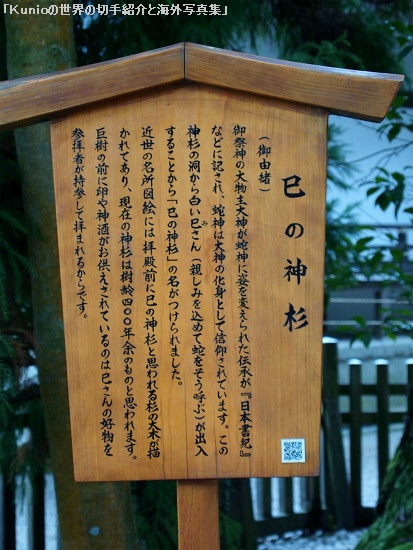

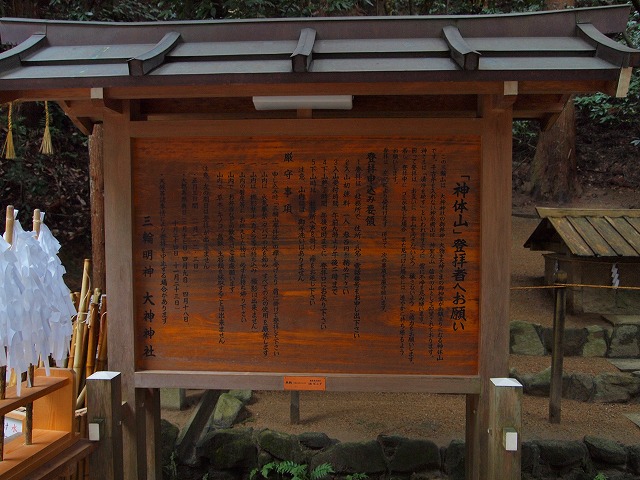

��_�_�Ђ̂��_�̂ł���O�֎R�́A��̈�{�A��{�ɂ܂Ő_���h��Ƃ���邽�߁A��ؕ������邱�Ƃ������A���A���A�q�m�L�Ȃǂ̑���ɕ����Ă邻���ł��B�@�O�֎R���ɂ́A�_�l��������ɂȂ�ꏊ�ł���֍��i���킭��j���_�݂��܂����A�������ނ��֑��n�ŁA�̂́A�݂���ɓ��R���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B

Sakurai (����s, Sakurai-shi) is a city in Nara, Japan.�@The city was founded

on September 1, 1956.

Sakurai is home to Oomiwa Shrine, traditionally considered one of the oldest

Shinto shrines in Japan dedicated to the god of sake. Sake dealers across

Japan often hang a wooden sugi ball, made at Oomiwa Shrine, as a talisman

to the god of sake. It features in Yukio Mishima's novel Runaway Horses.

|

��{�Ё@�咼�H�q�_��(��c�c���q�A���������˂�����) |

||

|

|

|

���d�v�������B�O�ւ̑�_�l�̂��q���̑咼�H�q��(��{�l)���܂�B

�w�Î��L�x��w���{���I�x�ɂ́A�啨��_�i�������̂ʂ��̂��݁j���邲�Ɛl�̎p�ƂȂ��Ēʂ��������������ʈ˔����i�������܂��т߁j�Ƃ̐_��杂��L����Ă��܂��B���̐_���̉ʂĂɐ��܂ꂽ�̂��A��c�c���q�i���������˂��j�ł��B���_�V�c�̎���A�啨��_���M�����߂邽�߁A�_���ɂ��T���o���ꂽ�̂��A��c�c���q(�咼�H�q)�ł��B

��_�_�Ђ̖{�a�@�E�E�@�u�ق��̐_�Ђɂ݂͂�Ȃ���ςȐ_�a������̂ɁA���������{�a���Ȃ��̂͂��������B���Ƃ����Ė{�a����낤�B�v�Ƃ����̂ŁA�{�a����邱�ƂɂȂ����B�Ƃ��낪��ӂ̂����Ɋ��S����̂��炷������Ă��āA���̖{�a��H���j������A�ӂ݂��ڂ����肵�āA���̖Ȃǂ����ɂ��킦�āA�ǂ����։^��ł��܂����Ƃ����̂ł���B

�u����͑S���_�̂��S���B�v�Ƃ����̂ŁA���ꂩ��͖{�a����邱�Ƃ͂��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B�@

���Î��L�́u�Ԏ��`���v �Ԏ��`���́A�邲�ƖK���N�̑f����m�낤�ƁA�g�����������ʈ˕Q(�������܂��Ђ�)���N�̒����̐��Ɏ���D���t���ĐՂ����ǂ�ƁA�ԓy�ɐ��܂������͎O�֎R�̐_�ЂɎ���A�N�͑啨��_�������Ƃ�������B

�Ñ�A�ԓy�ׂ͎�h���͂�����ƍl�����Ă����悤�ŁA�ԓy���܂����Ƃɂ́A�������̈Ӗ��������������̂�������܂���B

�_��_�Ёi�����炶��j�ƓV�c�ЁA�O���������߂���

���_��_�Ёi�����炶��j�@�F��O�R�̐_�X���܂�B�_�Ж��̒ʂ�A�Â���肨��E��������삷��_�Ƃ��ĐM����Ă���B

�@

����i�����j�_�Ђ����� �@�@

�@

�܂��ڂɓ���̂��O���R�I�v�̔�h�����h�ł��B�u�z�n�v�ɕ`�����A����_�Ђ̒������A�����r�̂قƂ�ɁA���̔�͂���܂��B

������_�Ђ́A�����ɂ͋��䍿��_�r���i�����ɂ��܂������݂�̂���݂��܁j�_�ЂƂ��A��_�_�Ђ̐ێЂł��B�@���̗��j�͌Â��A���m�V�c�̎���ɑn�J����A���쎮�_�����ɂ��L�ڂ���Ă���ÎЂŁA�{�Ёi��_�_�Ёj�̍r�����J��_�Ђł��B�@�Гa�͓��ꉮ����i�w�畘�j�̔q�a�A���̉��̊K�i��ɏt������{�a�����ʂ��Ē������܂��B

�q�a�̍����ɂ����˂́A�����v�̖��O�̗R���ɂȂ��Ă���A���Â���Ə̂��āA���̗��͖��a�Ɍ����ƌÂ�����`�����A�����̐l���K��Ă��܂��B�@���A ���̋���_�Ђ̋������Ж����ŋ������������āA�O�֎R�ɓo�q���邱�Ƃ��ł��܂��B

�O���_�Ђ�����

���t������_��

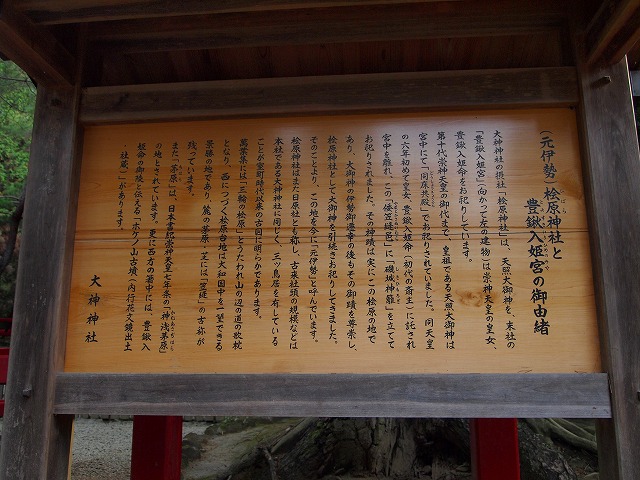

�����t������_�Ёi���Ȃ��ɂ܂��Ђ傤������j�́A�ޗnj�����s�ɂ���_�ЁB�@�����ЂŁA���Њi�͌��ЁB�@���͌��t������_�Ёi���_��Ёj�A��������䍰�_�Ёi������Ёj�A���t�啺��_�Ёi�������Ёj��3�ЂŁA�Ր_�G�E�a�E��䍰�_�i��c�P���j�A���a�E����_�i��H�Ð_�j�A���a�E�啺��_�B�@���̒n�͂��ƌ��t�啺��_�Ђ��N���n�ł������B���t������_�Ђ͋|���x�ɂ���A��������䍰�_�Ђ͊����R���ɍ݂��B���m�̍��A��Ђ��Ď������̂ŎO�Ђn�ɍ��J�����B�B���̌��t������_�Ђ́A���m�V�c2�N�ɘ`�P�����V�c�̌�V�̎��_�Ƃ����J�����Ƃ��A�i�s�V�c�����疵�_�i�卑��j���_�Ƃ����J�����Ƃ������B�@�ێЂƂ��āA�쌩�h�H���J�鑊�o�_�Ђ�����A���o�̑c�_�Ƃ��ĐM����Ă�B�@���o���˂̒n�ł��B�@����_�Ƃ́A���̍��c���w�o�ށF�V���E�x���J���ď������F�������ɗR������B

�@

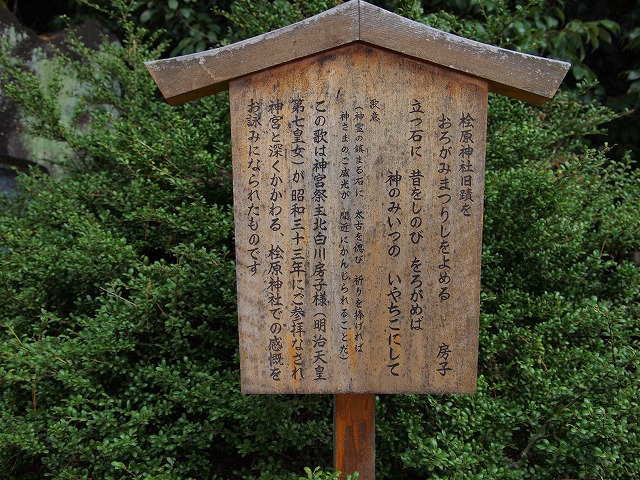

�@�����o�_�Ђ̖��t�̔�@�w�����́@�R粋��i�Ƃ�j�݂čs�����́@�݂Ȃ���̔@���@���̐l��́x�i���/�`�{�l���C�j�@�i�M��/�s���L���j

�Z�����{�`���n

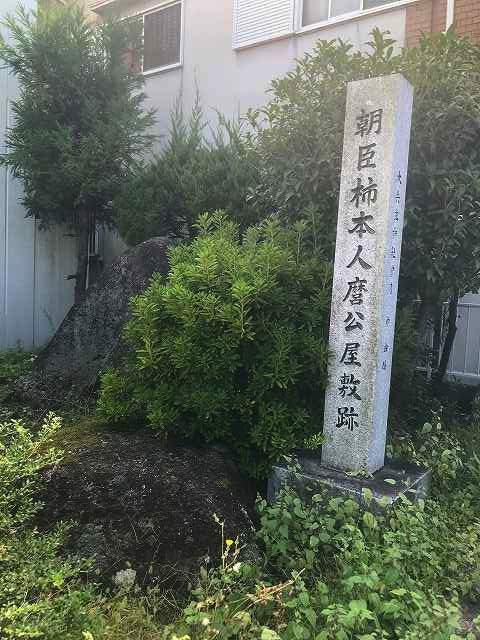

�����m�V�c�̓s��㕌����{�i�܂��ނ��̂��܂��݂̂�j�B�w�Î��L�x�ɂ́w�t�؋ʊ_�{�i�����̂��܂����݂̂�j�x�Ƃ���A�ޗnj�����s���t���ӂɔ�肳��Ă�B�w�R�̕ӂ̓��x�́A�w���R�Õ��Q�x�̓���ʂ��Ă��邪�A�w�V�r�x�ɉ����Đ������ƁA�����P�U�X�����̎�O�ŁA�E�i�k�j���̓��[�ɂ���܂��B

���Z�����{�Ձi���䘥�s�厚�����j

���{���I :���m�I��N�\�����u�Z���ɓs��B�������{�ƈ����B�v

�Î��L:���m�L�u�t�{�̋ʊ_�{�ɍ� ���āA�V�̉����炵�߂����v

���t�{�c�����여��(�Z���A���J(����)��)�\�т̍L��̂���

�@�ʊ_�c ���̔���

��11�㐂�m�V�c�̋{�Ƃ���A�Î��L�� ���{���I�ɋL�ڂ���Ă��܂��B���݂͓`���n�ɐΒ������Ă��Ă��܂����A�{�Ղ̏��ݒn�͖��m�ȋL�ڂ��Ȃ����߁A�{���ɂ��̏ꏊ�ɂ����̂��́A�����Ă��܂���B

�@�@

��㕌���Ղ܂��͓Z����Ձi�܂��ނ��������j�͓ޗnj�����s�A�䏔�R�i�݂����܁j�Ƃ��O���R�i�݂ނ��܁j�Ƃ��Ă��O�֎R�̖k���[��тɍL����퐶���㖖������Õ�����O���ɂ����Ă̑�W����ՁB3���I���厞���Ƃ���B�O����~�����˂̒n�Ƃ���Ă܂��B��Ֆ��̂́A�ޗnj��̋����S㕌����ɗR�����A�w㕌��x�̑����͐��m�V�c�́w㕌����i���܂��j�{�x�A�i�s�V�c�́w㕌�����i�Ђ���j�{�x��薼�Â���ꂽ���̂ł���B

����Õ��i�͂��͂����ӂ�j

������Õ��i�͂��͂����ӂ�A�����R�Õ��Ƃ��j�͓ޗnj�����s�����ɏ��݂��锢���Õ��Q�̖���I�Õ��ł���A�o�����Õ��̒��ł��ŌË��ƍl�����Ă���3���I�������̑�^�̑O����~���ł���B����������傫���Ȃǂ���ږ�Ă̕�Ɍ����Ă��邱�Ƃ��������A�������̊m�͖����B�@�܂�����Õ������Â��ƍl�����Ă���㕌��Β˕��u��Ȃǂ̓ˏo���Ɣ���Õ��̑O�����Ƃ̌`�ގ����Ă��邱�ƁA�n��y�������Ă��邱�ƁA���������u�̋K�͂ɔ�������ƂȂǕ������Ă����B�����̂��Ƃ��產��Õ��͖퐶����̕��u�悪����I�ɋ��剻�������̂ł���A�퐶���u��̏��v�f���p���������̂ł���ƍl�����Ă���B�@

7��F��V�c�̍c���A�`�瑓��S�P�P���i��܂ƂƂƂЂ������Ђ߂݂̂��Ɓj�̕�Ƃ��ĊǗ�����Ă���B

�@

|

����Õ��i�͂��͂����ӂ�A2010�N�H�j |

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

������Õ����ږ�Ă̕�Ƃ����������܂��B���{���I�ɂ́w�����͐l������C��͐_���������x�ƋL�ڂ���Ă��܂��B |

||||||||||||||

|

���j�X���̃p�l�� |

������@2021�N |

�z�P�m�R�Õ� |

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

���z�P�m�R�Õ��i�ق��̂�܂��ӂ�j�́A�ޗnj�����s�厚�������z�P�m�R�ɏ��݂���Õ�����O��������㕌��^�O����~���Ƃ�������z�^�e�L�^�̑O����~���ł���B2006�N�i����14�N�j1��26���A㕌��Õ��Q�̈�Ƃ��č��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B |

||||||||||||||

|

����Õ����̃z�P�m�R�Õ��@�ē� |

���W�@�u�Ԏ��̏����@�N�_�v |

�u�Ԏ��̏����v�ē��} |

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

�Ԏ��̏����́A�Q������������߂��Ƃ����u����(�����܂�)�� �v��A�啨����܂��_�_�ЂȂnjv9�J�������Ԗ�4�L���̃R�[�X�B |

||||||||||||||

����Õ��́A�ŌË��̑O����~���ɂ悭�݂���悤�ɑO�������r�����睛�^�i�������j�ɑ傫���J�����`�ł���B��~���͎l�i�z���ŁA�l�i�z���̏�ɏ��~�u�i�a��44�`46���A����4���̓y�d�A�����䂪�u����Ă����ƍl������j���̂������̂Ǝw�E���錤���ҁi�ߓ��`�Y���j������B�O�����͑��ʂ̒i�z�͖��Ăł͂Ȃ����A�O�ʂɂ͎l�i�̒i�z������Ƃ����B

�Ñ���{�̃��}���F�ږ�ĂƎהn�䍑�̃j���[�X�i����Õ��j(�Q�O�O�X�N�T���Q�X���j�@

�w���_�Ёi�Ђ炶��j

���O���_��(�w���_�ЁA�Ђ炶��)�́A��_�_�Ђ̐ێЂł��A���ɐ��Ƃ��Ă�܂��B�i�}�D�W�̓`���n�Ƃ����j�@�O�֎R�����_�̂ŁA�_�a���q�a���Ȃ��@�Ɠ��̎O�c�����������Ă܂��B�Ր_�G�V�Ƒ��_

�A�z�J�F�ɜQ���� �A�ɜQ�e�� �A�ێЁG�L�L���P���_�ЁB�@�w���{���I�x�̐��_�L�ɂ��A��10�㐒�_�V�c��6�N�A�c���E�L�L���P���i�Ƃ悷������Ђ߂݂̂��Ɓj�ɑ����ēV�Ƒ�_���{�������a�̊}�D�W�ɑJ���A���̏ꏊ�Ɍ��łȐ̐_�߂��J�����Ƃ����B�@�w���_�Ђ͂��̐�ɂ����_�_�Ђ̐ێЂŁA�V�Ƒ�_���J���Ă܂��B�V�Ƒ�_�ƌ����Έɐ��_�{�ł����A���́A�V�ƐM�̒n�ł͂�����̕����Â��A���̌�A�ɐ��Ɉڂ��ꂽ�̂��Ƃ��B���̂��߂����́A���ɐ��Ƃ��Ă�܂��B

�`�P���i�w�F�ɌS�i�]���A���j�x�ŏڍL�q�j�B

�@

�����t�̔�@�w�_�R(�݂���)�́@�R粐^�h�ؖ�(��܂ׂ܂���Ӂj�݂����ؖȁi��Ӂj�@�@�����̂̂Ɂ@�����Ǝv�Ђ��x�@�i���/���s�c�q�j�@�i�M��/���]�g�j

�ݗt�W�ɂ́w�O�ւ̕O���x�Ƃ������R�̕ӂ̓��̖̉��ƂȂ�A���ɂÂ��O����n�͑�a��������]�ł���i���̒n�ł���A�[�̊����E�łɂ́w�}�D�x�̌Ï̂��c���Ă܂��B�@�܂��w�����i���͂�j�x�́A���{���I���_�V�c���N���́w�_���i���ނ������͂�j�x�̒n�Ƃ���Ă܂��B�@�X�ɐ����̔����ɂ́A�L�L���P���̌�˂Ɠ`����w�z�P�m�R�Õ��x�i���s�ԕ����o�y�E�Б��j�x������܂��B�@��_�_�ЁB

�����Ɍ������ɂ��A

�w�i���ɐ��j�O���i�Ђ�j�_�ЂƖL�L���P�{�i�Ƃ悷������Ђ߂݂̂�j�̌�R��

��_�_�Ђ̐ێЁw�O���_�Ёx�́A�V�Ƒ��_���A���Ђ́w�L�L���P�{�x�i�������č��̌����j�͐��_�V�c�̍c���A�L�L���P�������J�肵�Ă܂��B�@��\�㐒�_�V�c�̌��܂ŁA�c�c�ł���V�Ƒ��_�͋{���ɂāw�������a�i�ǂ����傤���傤�ł�j�x�ł��J�肳��Ă܂����B���V�c�̘Z�N���߂čc���A�L�L���P���i����̍֎�j�ɑ�����{���𗣂�A���́w�`�}�D�W�i��܂Ƃ����ʂ��ނ�j�x�Ɂw���_�߁i�����̂Ђ��났�j�x�𗧂ĂĂ��J�肳��܂����B���̐_�ւ͎��ɂ��̕O���̒n�ł���A���_�̈ɐ���J�K�̌�����̌�ւ����A�O���_�ЂƂ��đ��_�����������J�肵�Ă��܂����B���̂��Ƃ��A���̒n�����Ɂw���ɐ��x�ƌĂ�ł��܂��B

�O���_�Ђ͂܂������ЂƂ��̂��A�×��Г��̋K�͂Ȃǂ͖{�Ђł����_�_�Ђɓ������A�O�c������L���Ă邱�Ƃ���������ȗ��̌Ð}�ɖ��炩�ł���܂��B

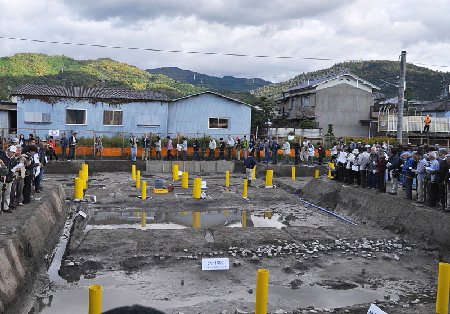

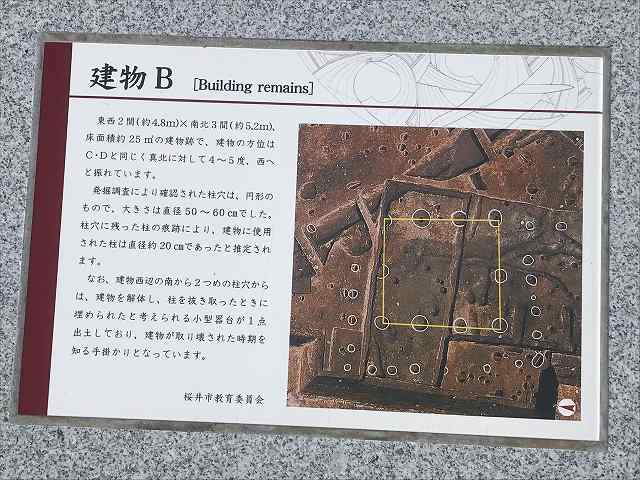

���j�ՁE���R�Õ��Q�@1���A2��

�����j�ՁE���R�i���܂���܁j�Õ��Q�@1���A2��

�@���t�i���Ȃ��j�W���̏����Ȕ�����Ɉʒu����3��̑O����~���ō��j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B�@�z�������͂�������Õ��������i6���I�j��2������1������3�����̏��ɒz���ꂽ�Ǝv���܂��B�@���̂悤��3��̑O����~�����c�ɕ���Œz������Ă���̂͒���������ł��B

���R�Õ��̂R�����͑S����T�O���A��~���a��Q�S���A�ߔN�܂őO�����ƌ�~���̓�ɊJ�����鉡�����Ύ������������A�J����̓y�Ō`���ς��A���͑O�����̐�[�����ł��B

�m �z�|�� | �؎�[ ���� | �e�[�}�� ] | [ �R���N�V���� ] | �ʐ^[ �����O�ʐ^�W ] | �I�[�i�[ | �u���O�b�T�C�g�}�b�v�iSitemap�j�b���⍇���@�n

Copyright (C) 2004- Kunio's Stamps and Photos , All rights reserved.