日本の写真・風景|水の都の大阪市 住吉津や難波津などのある港湾都市 |

大阪府大阪市

■大阪市は中世には、浄土真宗の本山であった石山本願寺が置かれ、寺内町として発展した。 近世初期には豊臣秀吉が大坂城を築城し、城下町が整備された。江戸時代には天領となり、江戸をしのぐ経済・交通・金融・商業の中心地として発展。 天下の台所と称され、豊かな町人文化を育んだ。 明治時代に入ると、繊維工業(船場の繊維街なども有名)を中心とした工業都市となり、「東洋のマンチェスター」、「煙の都」と称された。第二次世界大戦後には、重化学工業の比重が高まり、今日も阪神工業地帯の中核を担う。 他方で、卸売業を中心に商業活動も活発で、道修町(薬種)、松屋町(玩具)、本町(繊維)など市内各所に問屋街が発達している。また中之島や北浜界隈には、金融街が形成されている。市役所の所在する中之島から大坂城にかけての地域には、官公庁や公的機関が数多く立地しています。

太古の昔から南北朝の時代まで関西が日本の中心でした。 関西地方は歴史遺産の宝庫です。 大阪市は、近畿地方の行政・経済・文化・交通の中心都市であり、市域を中心として、大阪都市圏および京阪神大都市圏が形成されています。

古代から瀬戸内海・大阪湾に面した当時の国際的な港である住吉津や難波津などのある外交に関連した港湾都市として栄え、古代の首都としての難波宮、難波京などの都城も造営された。中世には、浄土真宗の本山であった石山本願寺が置かれ、寺内町として発展した。近世初期には豊臣秀吉が大坂城を築城し、城下町が整備された。 京都と奈良、大阪市(四天王寺、住吉大社含む))及び東大寺、春日大社、法隆寺と長谷寺は別頁で特集しています。 不足分は切手と絵葉書で補間しています。

| ご注意)画像の無断転用はお断りします。 |

||

ページ内索引 〔 キタ|船場|ミナミ|その他|切手で巡る大阪市 〕

キタ

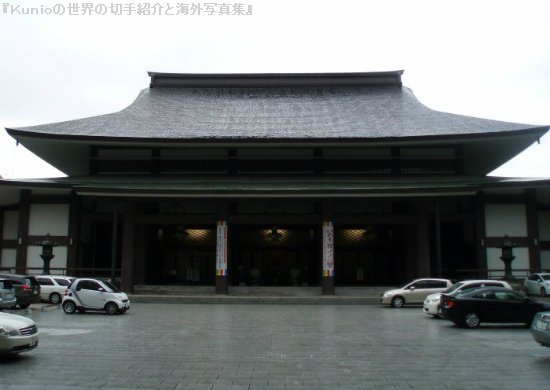

■御堂筋(みどうすじ)は、大阪府大阪市の中心部を南北に縦断する国道である。現代の大阪市の都心部は御堂筋を中心に形成されている。名前は北御堂(本願寺津村別院)と南御堂(真宗大谷派

難波別院)が沿道にあることに由来する。全長4,027メートル、幅43.6メートル、全6車線の幹線道路で、日本の道100選のひとつ。 キタは大阪駅・梅田駅周辺、ミナミは難波周辺を指す。

キタ: 大阪駅前(梅田)→梅田新道(梅新)→大江橋→中之島(大阪市役所・日銀大阪支店)→淀屋橋(橋)→

船場: 淀屋橋(北浜・高麗橋・道修町)→本町(北御堂)→船場中央(船場センタービル)→南御堂→南船場→

ミナミ: 新橋交差点(長堀通)→心斎橋(大丸本店)→道頓堀橋→難波(千日前通)→南海難波(高島屋本店)

■キタは、大阪駅・梅田駅を中心としたエリアです。 どちらかといえばビジネス街のイメージが強い、

船場

■船場は、地下鉄の長堀橋、本町、堺筋本町を中心としたエリアで、準ビジネス街、問屋街、ショッピングエリアが中心となっています。

ミナミ

■ミナミは、難波駅・上本町駅を中心に広がるエリアで、動物園、問屋街、歓楽街、飲食などのショッピングが中心です。

その他大阪市

■大阪市の南部には超高層ビル・あべのハルカス(Abeno Harukas)がある。 その周辺は動物園を含め生活感があふれる新世界があります。

|

あべのハルカス(Abeno Harukas) |

■あべのハルカスは、大阪市阿倍野区に立地する超高層ビル。阿部野橋ターミナルビルの中核。2010年(平成22年)1月9日に着工され、2014年(平成26年)3月7日に全面開業した。地上60階建て、高さ300mで、日本で最も高い超高層ビルであると同時に、日本初のスーパートール(300m以上、世界基準超高層ビル)。日本国内の構造物としては東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)に次ぐ3番目の高さ(西日本はもちろん、東京23区以外でも最も高い)。 |

|

|

|

|

|

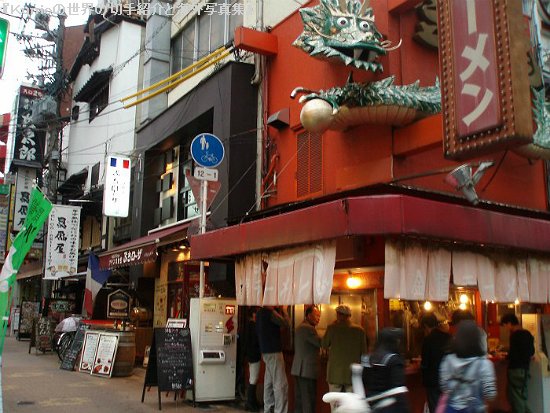

■新世界(しんせかい)は、大阪府大阪市浪速区恵美須東に位置する繁華街。中央やや北寄りに通天閣が建ち、南東部にジャンジャン横丁がある。 |

四天王寺の辺りから |

|

|

||

|

天王寺駅前の阪堺線 |

■阪堺線(はんかいせん)は、大阪府大阪市浪速区の恵美須町停留場から大阪府堺市西区の浜寺駅前停留場までを結ぶ阪堺電気軌道の路線である。恵美須町 - 我孫子道間の系統と、住吉 - 浜寺駅前間で上町線と堺市内間を直通する上町線天王寺駅前 - 浜寺駅前間の系統が運行されている。 |

|

|

||

|

「づぼらや新世界本店」 |

新世界名物店看板 |

串カツ「ぎふや本家」 |

|

|

|

|

「づぼらや新世界本店」 |

「日本一の串かつ・横綱|大阪 新世界」 |

|

|

|

|

|

新世界市場 |

「串カツだるま |

新世界稲荷神社 |

|

|

|

|

■新世界稲荷神社 : 大阪市浪速区 のぼりは「稲荷大明神」となっていますが、なぜか鳥居の額には「福永大神」となっています。 この「新世界稲荷神社」は新世界誕生と同時期に京都の伏見稲荷神社から勧請され商売繁盛や新世界の繁栄を願って創建されたとの事です。 この神社ではルーレット式のおみくじが有名で、石柱に填められた石製の円板を回転させて回転が止まったら石柱の穴からおみくじを見るという仕組みです。 |

||

|

新世界で売っている大坂のソールフード |

||

|

|

|

|

■通天閣(つうてんかく)は、大阪府大阪市浪速区にある新世界界隈の中心部に建つ展望塔である。 2007年5月15日に、国の登録有形文化財となった。 公式キャラクターは「ビリケン」。大阪の観光名所並びにシンボルタワーとして知られる。 塔高:地上100m。地上と2階を結ぶエレベーターの乗りかごは円柱形であるが、この形状のエレベーターが設置されたのは通天閣が世界で最初とされている。夜間は、黄金色と白色を基調とするネオンの光で塔全体が彩られ、さらに毎時0分になると、塔東側面にある大時計の文字盤が鮮やかなグラデーションで光る。一番大阪で”なにわ”を感じる場所です。下には劇場や串カツや土手焼き屋が多数。天王寺動物園も近い。 |

通天閣 |

|

|

||

|

通天閣 入口 |

通天閣から大阪城 |

通天閣から大坂の町 |

|

|

|

|

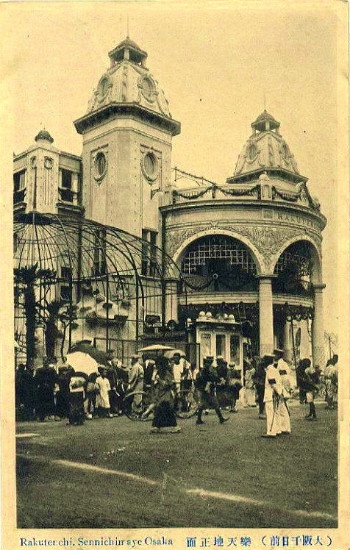

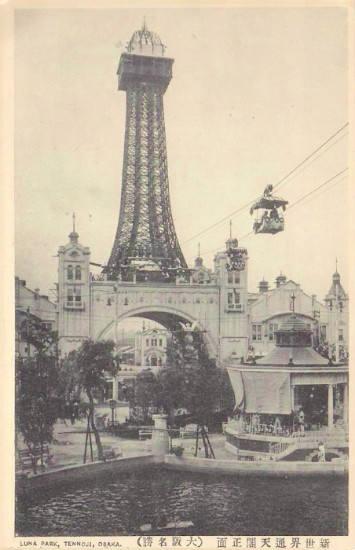

博覧会当時の通天閣 |

「ビリケン」通天閣内撮影 |

「夢かなえたるゾウ」 |

通天閣内撮影 |

|

|

|

■大阪の通天閣に置かれた木像が有名ですが、ビリケンさんは庶民の味方として、古くから世界中で愛されてきたのです。 その発祥には諸説ありますが、1908年、アメリカの女性芸術家 フローレンス・プリッツが「夢の中で見た神様」をモデルとし制作した作品が起源と言われています。 その後、シカゴの企業・ビリケンカンパニーが、ビリケン像などを制作、販売し、「幸福の神様」として全世界に知れ渡りました。 |

||

|

絵葉書 通天閣 |

絵葉書 住之江公園 |

黄昏の新大阪ビル街 |

|

|

|

|

■住之江公園は、大阪府公園調査会が用地買収ののち1926年に工事に着工し、1930年に完成した。 もう何十年前に住んでいた場所。 |

||

|

平野区の杭全(くまた)神社の夏祭りが |

■だんじりとは、祭礼に奉納される山車(だし)のこと。「楽車」・「壇尻」・「台尻」・「段尻」とも表記されます。主に西日本の祭礼で登場し、「曳きだんじり」と「担ぎだんじり」の2種類に大別される。地方によっては、太鼓台や布団太鼓などをこう呼ぶ場合もあります。上記のだんじりの内の一つで、近畿地方の主に和泉・河内・摂津地域の祭礼で登場する地車(だんじり)。 |

|

|

杭全神社(夏・祭禮日7月11日~14日) 特に大阪府岸和田市の祭礼(岸和田だんじり祭)が有名です。 |

|

■約300年の歴史と伝統を誇る「岸和田だんじり祭」は、元禄16年(1703年)、時の岸和田藩主岡部長泰(おかべながやす)公が、京都伏見稲荷を城内三の丸に勧請し、米や麦、豆、あわやひえなどの5つの穀物がたくさん取れるように(五穀豊穣)祈願し、行った稲荷祭がその始まりと伝えられています。

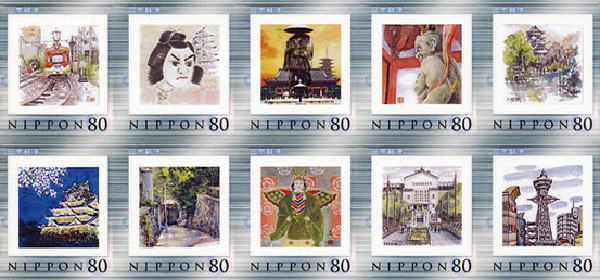

切手で巡る大阪市

■1970年に大阪で開催された日本万国博覧会は、77カ国の参加のもと6400万人を超える入場者により好評のうちにその幕を閉じました。 「太陽の塔」は“原点”の“起点”として万国博の輝かしいシンボルであった。 テーマの精神を集約的に表現するシンボルゾーンのほぼ中央、お祭り広場の大屋根をつらぬいて、高さ65メートルの太陽の塔がそびえていた。

|

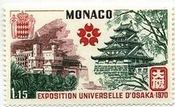

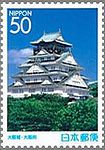

大阪城(モナコ発行) |

第14回世界観光機関(wto)大阪総会、ソウルの観光地・有名な南大門の夜景と道頓堀の夜景と、日本の「文楽」と韓国の「農楽」 |

|

|

日本万国博覧会(Japan World Exposition)は、1970年3月14日から9月13日までの183日間、大阪府吹田市の千里丘陵で、アジアで初めて開催された。 |

|

|

|

大阪城(日本) |

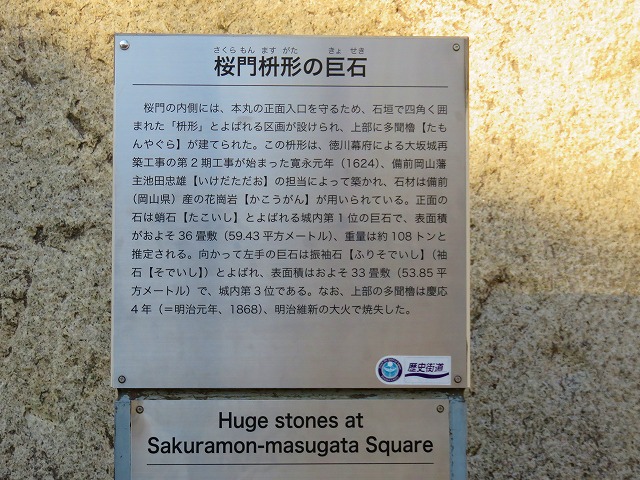

■桜宮公会堂:造幣局の正面玄関として、これもまた明治4年に建てられたものです。その後、造幣局の改修にともない、当地へ移設。昭和31年に、泉布観とともに重要文化財に指定されました。これと同じように造幣局の応接所として明治4年に建てられたコロニアル風の泉布観も明治天皇が名付けられたもの。以来、皇室や外国使節の宿泊所としても活用されてきました。重要文化財に指定されています。 |

桜宮公会堂玄関 |

|

|

|

|

■道頓堀(どうとんぼり)は、大阪府大阪市を流れる木津川と、東横堀川を結ぶ全長約2.5kmの運河、および大阪市中央区の町名である。一部で「とんぼり」と略称される事もあるが定着しておらず、地元では略さずに「どうとんぼり」と表現している。 法善寺横丁 |

||

|

大阪・上町台地10選 天満橋辺りから南の天王寺へ抜ける台地を上町台地と呼びます。  |

||

|

■上町台地は、大阪(大坂)の歴史の発祥地であり、要所。大坂とは四天王寺の西大門から難波津へ下る坂の名称で、後に町全体を指すようになったもの。 645年の大化の改新の時には、首都の難波長柄豊埼宮(なにわの・ながらの・とよさきのみや)が上町台地北端に造営され、その後も首都や副都としての難波京が置かれた。 後年、ほぼ同じ場所である上町台地北端に、蓮如により石山本願寺が開かれ、全国の浄土真宗の総本山となる。 その後、石山本願寺は織田信長による10年にもわたる激しい攻撃の末、ついに陥落した。 信長はこの地に壮大な城を築き、天下統一の拠点にしようと計画していたが、本能寺の変により信長は死した。 そして豊臣秀吉が大坂城を築いたが、三方を河川・湿地に囲まれた大坂城にあって、南はなだらかな上町台地に開かれており多数の軍勢に圧迫される可能性のある城郭防衛上の弱点となっており、秀吉は後年、総構えとしてこの上町台地に堀を掘削する工事を行っている。 また、徳川家康による大坂城攻め(大坂冬の陣)の際、豊臣方の武将真田信繁(幸村)が総構えから大きく突出した丸馬出「真田丸」を築城して弱点を補い、攻める徳川勢に多大な出血を強いた。 上町台地は宗教上・軍事上・交易上重要な場所で、大阪の基礎となる場所であったといえる。 勤務先がこの上町台地の上本町6丁目にありました。丁度、阪神大震災のときでビルもひび割れ大変な思いをしました。 お寺さんが多いところでした。 |

||

作成にあったては、Wikipediaや当地HP・パンフレット等を参考にしています。

|

日本の写真・風景|水の都の大阪市 住吉津や難波津などのある港湾都市 |

|

|