大和の風景の切手と写真|桜井市 笠山荒神社、山田寺ほか |

山の辺の道

大和の風景の切手と写真|桜井市 日本最古の道である大和の古道のうち、奈良盆地を南北に通る道が山の辺の道を箸墓古墳を過ぎたあたりで東へ入り車で20分程度のところにある笠荒神(笠山荒神社、笠山坐神社)は、初めて火を起こし物を煮て食べる事を教えられた、 興津彦神、興津姫神、土祖神を祀り、かまどの神様として庶民の厚い信仰を集めています。笠の西端、標高480mの山中に位置し、清荒神(兵庫県宝塚市)、立里荒神(奈良県野迫川村)と共に、日本三大荒神の一つに数えられています。(荒神とは仏・法・僧の三宝の守護神とされます。 2015年2月撮影。写真はクリックで拡大。

ページ内索引 { 笠山荒神社|山田寺跡|桜井市立埋蔵文化財センター }

|

ご注意)画像の無断転用はお断りします。 |

||

奈良県桜井市 笠山荒神社

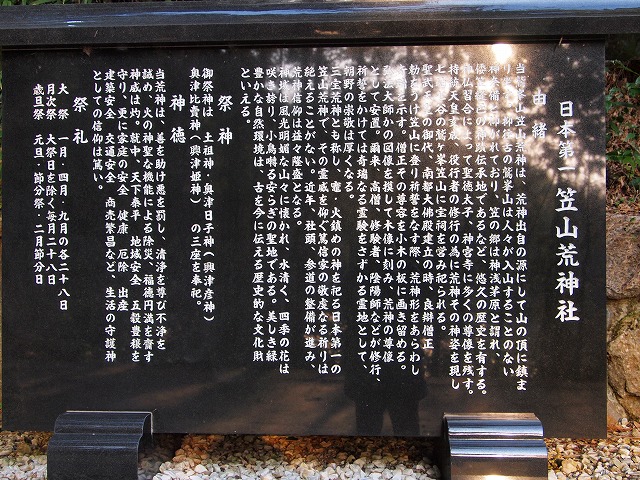

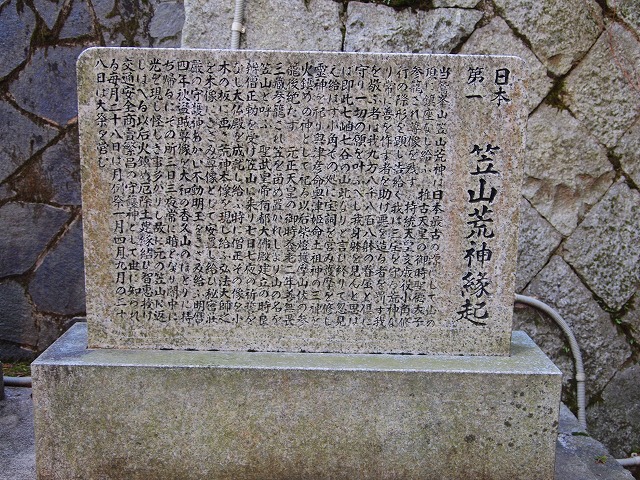

■笠山荒神社は荒神出自の源とされ、鎮座する鷲峯山は笠の如く峻嶺で、往古より信仰の山として仰がれている。 その昔、笠山鷲峯山に須佐之男命の神孫で竈の神である「奥津彦神・奥津比賣神」と大地の神「土祖神」を奉斎したとされるが、更に古くは土着の信仰が強かったといわれる。

『笠荒神鷲峯山竹林寺來由記』(延宝六年)には「持統天皇亥年(六八七)、役小角(えんのおずぬ)のために荒神その神姿を鷲峯山地中より湧出し、我は世の中に荒神とする者なり。 常に善を作ものを助け、悪を造る者を罰す。我を敬ふ者には我九万八千八百八躰の眷属と倶にまもりをなし、一切の願ひを満足せしむべし。 我が真躰見んと思はば即此七岫七谷の山これなりと言終わりて忽ちに地に没しみえ給はず。」とあり、役小角によって笠山に荒神が鄭重に奉祀されたことが記されている。 天照大神が現在の伊勢神宮に落ち着くまでの間に各地を転々としたと言う「元伊勢」の伝承地のひとつとも言われています。 そのほか、聖徳太子、役行者(えんのぎょうじゃ)、聖武天皇、弘法大師ら、歴史上の著名な人物の逸話が残る。

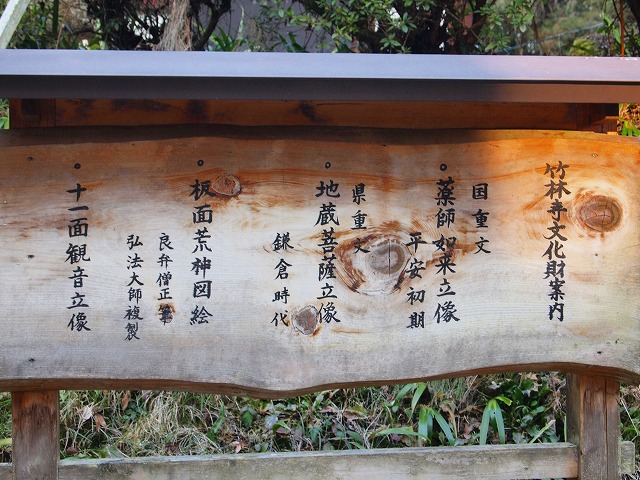

鷲峰山の中腹に位置する笠山荒神社は人里離れた地にあり、自然に囲まれたひっそりとした神社です。 また境内には閼伽井不動や竹林寺があり見どころたくさんの場所です。

参考・引用文献)皇學館大学 大学院2年 荒井さんレポート、桜井観光協会HP

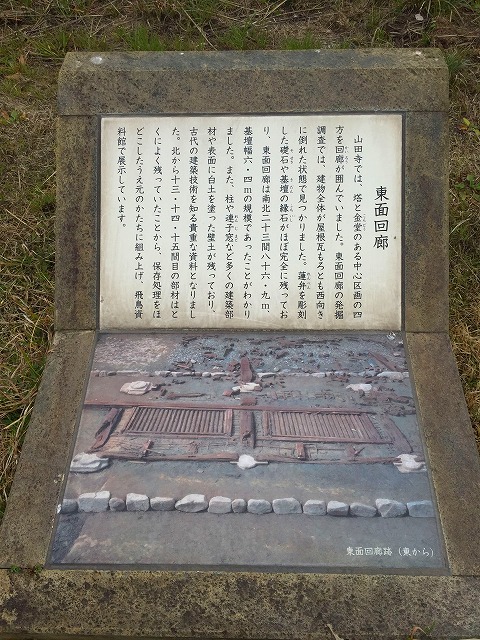

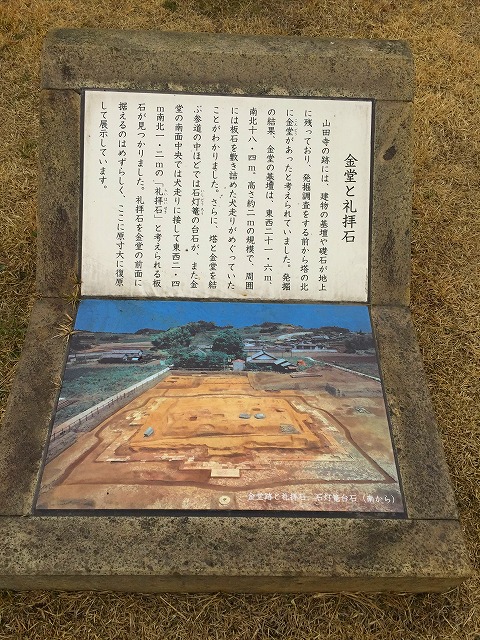

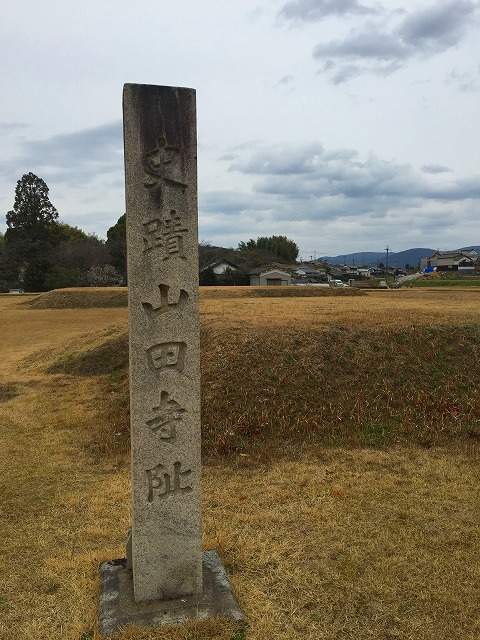

奈良県桜井市 山田寺跡

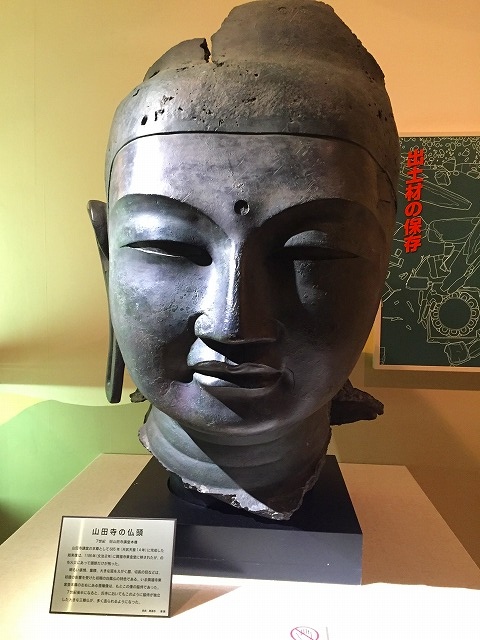

■山田寺(やまだでら)は、奈良県桜井市山田にあった古代寺院。法号を浄土寺または華厳寺と称する。蘇我倉山田石川麻呂の発願により7世紀半ばに建て始められ、石川麻呂の自害(649年)の後に完成した。中世以降は衰微して、明治時代初期の廃仏毀釈の際に廃寺となった。その後、明治25年(1892年)に小寺院として再興されている。本尊は十一面観音である。1952年(昭和27年)3月29日「山田寺跡」として国の特別史跡に指定されている。

山田寺の開基である蘇我倉山田石川麻呂は蘇我氏の一族に属し、蘇我馬子は祖父、蘇我蝦夷は伯父、蘇我入鹿は従兄弟にあたる。石川麻呂は蘇我氏の一族でありながら蝦夷、入鹿らの蘇我氏本宗家とは敵対しており、中大兄皇子(葛城皇子、後の天智天皇)、中臣鎌足らの反蘇我勢力と共謀して、皇極天皇4年(645年)に起きた乙巳の変(蘇我入鹿暗殺事件)に加担した。

奈良時代から平安時代の記録は多くないが、弘仁14年(823年)に護命が山田寺に隠棲したこと(『続日本後紀』)と、治安3年(1023年)に藤原道長が山田寺を訪れて、堂内の「奇偉荘厳は言葉で言い尽くせないほどだ」と感嘆した(『扶桑略記』)ことから、少なくとも11世紀前半までは山田寺の伽藍は健在であったことがわかる。『玉葉』(九条兼実の日記)によれば、文治3年(1187年)に興福寺の僧兵が山田寺に押し入り、講堂本尊の薬師三尊像を強奪して興福寺東金堂の本尊に据えたと記録されている。この事件を機に山田寺は荒廃したようで、『多武峰略記』によると12世紀末には、堂塔、鐘楼、経蔵、僧房が跡地になっていたと記されている。

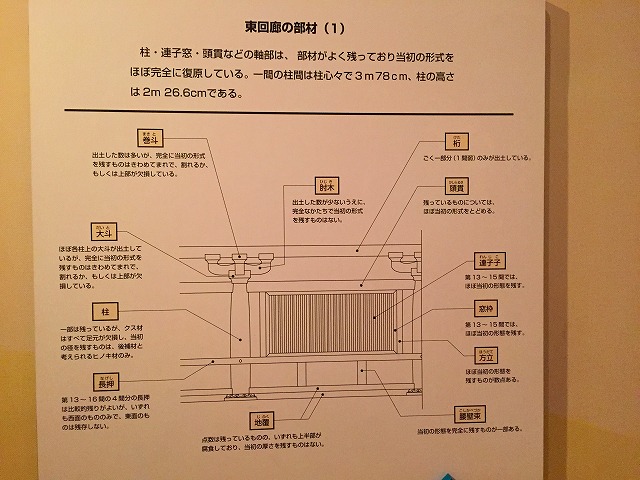

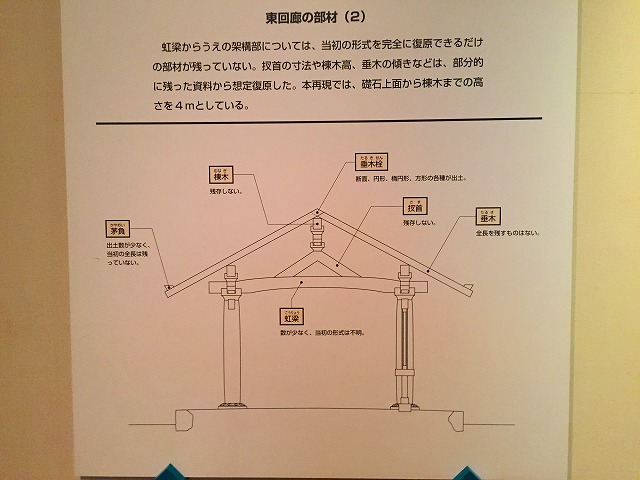

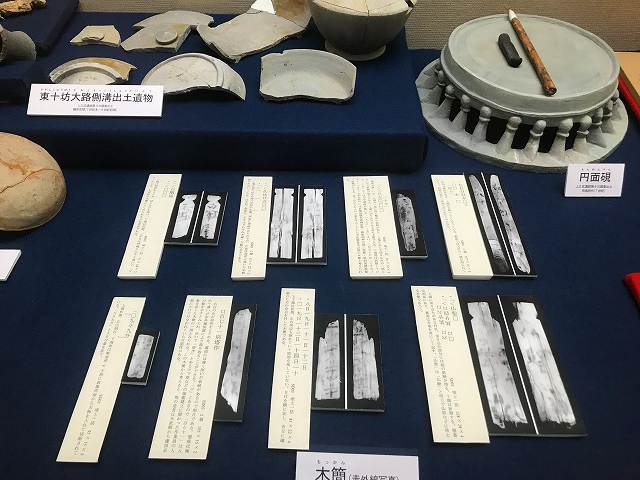

桜井市立埋蔵文化財センター

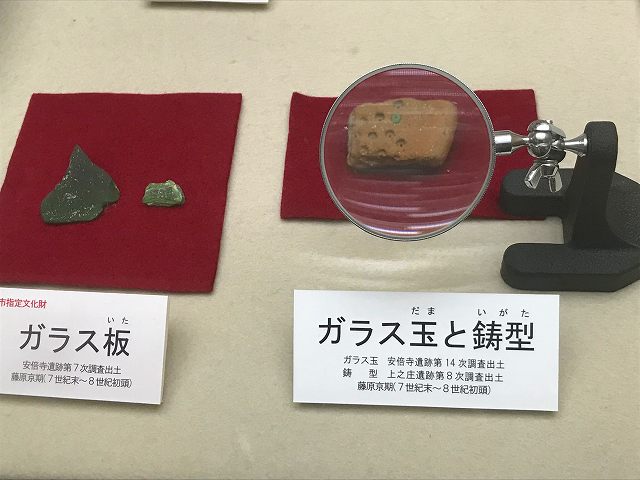

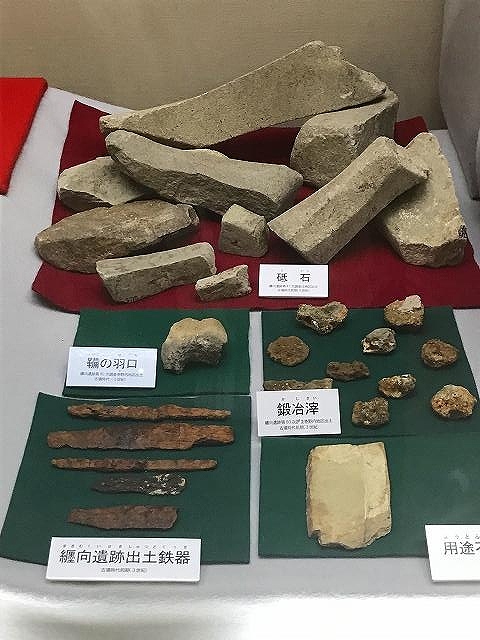

■桜井市立埋蔵文化財センター(芝運動公園に隣接)は、桜井市における埋蔵文化財の発掘調査や研究の成果がひと目でわかるようになっており、土器や石器をはじめ、遺跡の出土品全般を、原始時代から古代、中世まで各時代ごとに展示している。 対象地区は、山の辺・纒向エリア。

※桜井市内では上之庄遺跡で古墳時代前期に滑石や碧玉の玉作りが行われ、7世紀頃になるとガラス玉の生産も始まった。上之庄遺跡や谷遺跡、上之宮遺跡からは、たこ焼き器のような小玉を作る鋳型も出土している。

※粟原寺跡(おおばらでらあと/おうばらでらあと/おばらでらあと)は、奈良県桜井市粟原にある古代寺院跡。国の史跡に指定されている。 談山神社が所蔵する『粟原寺三重塔伏鉢』(国宝)に刻まれた銘文によって、寺の由緒がはっきりとしている(伏鉢とは、仏塔の上部にある相輪の一部)。この伏鉢は古代の金石文の重要な資料として国宝に指定されるとともに、寺跡も史跡に指定された。

銘文によると、仲臣朝臣大嶋が草壁皇子を忍び寺の設立を発願した。大嶋の死後、比賣朝臣額田によって甲午年(持統天皇8年、694年)に起工し金堂と丈六の釈迦像が造られ、22年後の和銅8年(715年)に三重塔が完成したと記されている。 大嶋は文献でも名前が確認できる人物であるが、比賣朝臣額田に関してはいっさい不明であり、一部に飛鳥時代の歌人・額田王ではないかとする説も出されている。

※吉備池廃寺 東側には東西約37メートル・南北約28メートル、西側は一辺約30メートル四方と巨大なもので、それぞれ寺院の金堂・塔の基壇にあたる。塔基壇の中央には心礎の抜取穴や、南面の回廊も発見されている。 吉備の集落の南にある吉備池周辺を発掘していた奈良国立文化財研究所は、その池の底に古代寺院跡を発見し、これを吉備池廃寺と名付け、百済大寺の跡に違いないと発表した。

※大福遺跡出土の富本銭と歩揺(ふほんせんとほよう)

奈良県桜井市大字大福,寺川左岸の自然堤防上に占地する縄文時代晩期から奈良時代にかけての複合遺跡で,弥生後期を主体とする遺跡。 1985年,大福小学校旧校舎改築に伴う桜井市教育委員会の事前調査に際し,弥生後期の2号方形周溝遺構西側溝より埋納された状態で銅鐸 (どうたく) が出土した。突線鈕1式袈裟襷 (けさがだすき) 文銅鐸で高さ 44.4cm,袈裟襷文が幅 2cmで帯状に描かれていたが,具象画はない。この遺構は墓の可能性があり,平地の集落跡や墓から銅鐸が出土した例はほとんど知られておらず,銅鐸の性格を考える上で注目される。 橿原市と桜井市にまたがる弥生時代の集落跡「坪井・大福遺跡」

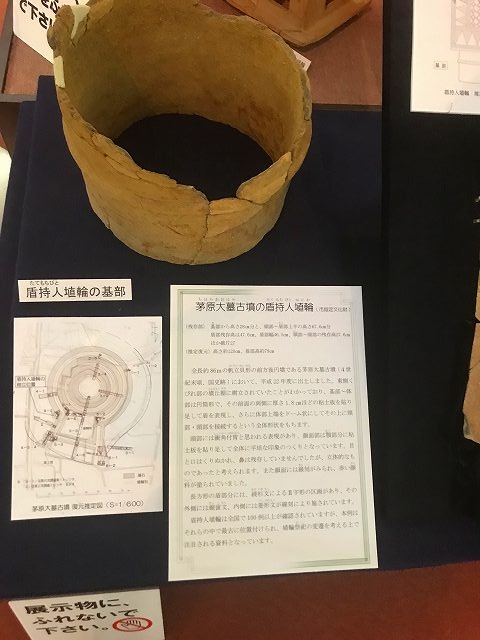

※茅原大墓古墳 全長は約85メートル。古墳西側の周濠からは、家形埴輪や円筒埴輪が出土した。

墳丘は葺石で覆われ円筒埴輪が樹立していたと考えられる。

纒向川以南の古墳群の中核となる前方後円墳であり、地元では倭佐保姫の御陵として永く保存されてきた。 〒633-0073 桜井市茅原 国指定史跡

|

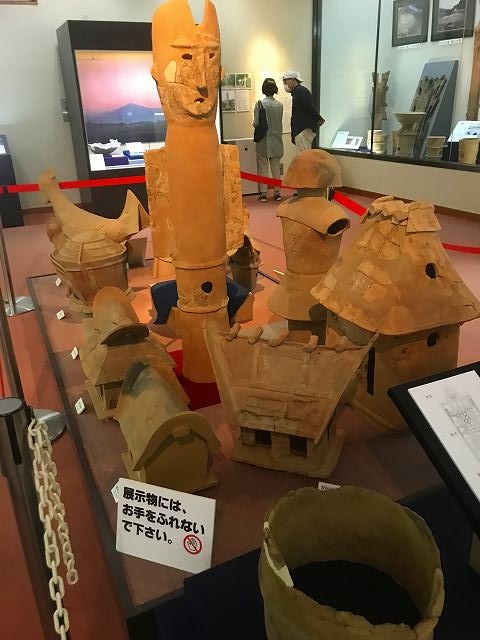

色々な埴輪 |

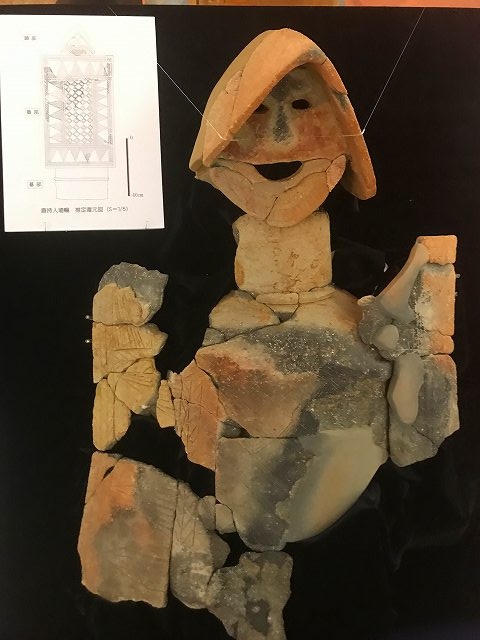

茅原大墓古墳の盾持人埴輪 推定復元:高さ約120cm、盾部高約78cm |

|

|

|

茅原大墓古墳の盾持人埴輪 復元 |

銅鐸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大和の風景の切手と写真|桜井市 笠山荒神社ほか |

||