世界の貝類・イカ・タコ(軟体動物)とエビ・カニ等の甲殻類の切手

世界の貝類(shell)とエビ・カニ等の甲殻類(the Crustacea)の切手(Stamp)です。 貝類(かいるい)は軟体動物の総称、または特にはっきりとした貝殻を持つものの総称であるが、貝殻に囚われず軟体動物の観点から、ウミウシやナメクジはもちろん、イカやタコやクリオネも貝類の一部として掲載されているのが普通である。甲殻類(こうかくるい)とは節足動物甲殻亜門に属する動物の総称。エビ、カニ、オキアミ、フジツボ、ミジンコなどを含む非常に大きなグループで、深海から海岸、河川、湿地まで、あらゆる水環境に分布するが、主として海に多くの分類群がある。

また、ワラジムシ類は陸上の生活に完全に適応している。 他に頭足類(とうそくるい、Cephalopoda)のイカ、タコも。これらの切手を集めました。 世界最初の貝切手は当時の琉球(沖縄)で1950年に発行されています。

|

魚介類全般の索引 [ 海水魚と魚類環境保護|水棲哺乳類と漁業|金魚・熱帯魚・鯉などの観賞魚 |海草・海藻・海綿動物| |

|||||||||||||||||||||||||

|

■貝類(かいるい)は軟体動物の総称、または特にはっきりとした貝殻を持つものの総称。貝(かい)と言えばすなわち二枚貝(二枚貝綱)、巻貝(腹足綱の大部分)、ヒザラガイ(多板綱)、ツノガイ(掘足綱)やそれらの殻のことで、同じ軟体動物でも殻が退化したウミウシ類や、ナメクジ、大部分の頭足綱(イカ・タコ)、カセミミズ(溝腹綱)を貝と呼ばない。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

アズマニシキガイ |

世界最初の貝切手 |

ベニオキナエビス(Mikadotrochus hirasei 、日本) |

オウムガイ(アイツターキ) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

沖縄の貝(1967-68年) 左からチョウセンフデ,ホネガイ,スイジガイ,ベニソデガイ,ヤコウガイです |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

パラオ(1984年)の貝 |

ニューカレドニアの貝 |

||||||||||||||||||||||||

|

ほら貝(Triton Trumpet)、トウカムリ(Horned Helmet)、オオシャコガイ(Giant clam)、laciniate conch、チサラガイ(Royal Cloak Scallop) |

オーム貝 ヒオウギガイ(日本、1989年) |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

パラオ(1987年) クロシマほら貝(black-striped triton)、リュウテンサザエ(Tapestry Turban)、ガンゼキボラ(Adusta Murex)、Little fox miter、Cardinal miter |

ニューカレドニア(1964年) |

||||||||||||||||||||||||

|

キマダラウロコウミウシ(phyllobranchus) |

||||||||||||||||||||||||

|

パラオ(1988年) ノシガイ(Striped Engina)、クロザメモドキ (クロフイチマツ) 擬黒鮫(Ivory Cone)、Plaited miter、チョウセンフデ(Episcopal miter)、ヤナギシボリダカラ(Isabelle Cowry) |

沖縄(1960年)タイコガイ |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

Pineria terebra |

Hemitrochus fuscolabiata |

オーストラリアの海岸と貝 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

Olivancilaria acuminata |

クロテンガイの一種(Murex melanamathos 、アンゴラ) |

貝(クック諸島) |

|||||||||||||||||||||||

|

|

■下の切手は珍品・左右 |

|

||||||||||||||||||||||

|

マクラガイ科の一種(Agaronia travassosi、ブラジル、1989年) |

ブラジルオニムシロ(Morum matthewsi 、ブラジル、1989年) |

ヘブライボラ(Voluta ebraea、 |

ザルガイの一種 |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

サザエ(日本) |

マクラガイ(Oliva mustelina、 |

ヤコウガイ(Turbo marmoratus、 |

イガイの一種(mytilus smaragdinus、タイ、1975年) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

■シャコガイは、ザルガイ科シャコガイ亜科 (Tridacnidae)に属する二枚貝の総称。熱帯〜亜熱帯海域の珊瑚礁の浅海に生息し、二枚貝の中で最も大型となる種であるオオジャコガイを含む。外套膜の組織に渦鞭毛藻類の褐虫藻が共生し、生活に必要な栄養素の多くを褐虫藻の光合成に依存している。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

ベトナムの貝類(2004年) |

オオシャコガイ(マーシャル諸島、2008年) |

||||||||||||||||||||||||

|

アクキガイの一種 |

サツマツブリ(Murex haustellum) |

テングガイ(Chicoreus ramosus) |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

ヤナギシボリイモ |

イボソデガイ |

鸚鴫貝 おうむ貝 |

pteria martensil |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

シンガポールの貝(1977年) |

黒真珠と川平湾(日本) |

||||||||||||||||||||||||

|

ナンヨウクロミナシ(Marble cone)/ベニヤカタガイ(amplustre bubble)/ |

|

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

■黒蝶真珠(黒真珠) : クロチョウガイ(黒蝶貝、Pinctada margaritifera)から産する真珠。主にタヒチ(仏領ポリネシア)、沖縄県で養殖されている。タヒチで生産されるものは南洋真珠に分類されることもある。また他の真珠を染色処理し、黒真珠と呼んでいるものもある。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

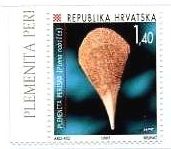

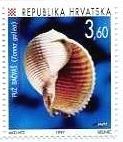

クロアチアの貝の切手 |

黒真珠(仏領ポリネシア) |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

ケニアの海の貝切手シリーズ(1971年) |

|||||||||||||||||||||||||

|

5c:morning pink、10c:チョウセンフデ(朝鮮筆、Episcopal Miter)、15c:コガタナツモモガイ(Minute Strawberry

Top)、 |

30c:アワビ(abalone)、40c:Flame-top shell、50c:Violet sailor、60c:マンボウガイ(Bull's mouth Helmet) |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

1sh:テングガイ(Branched Murex,Ramose Murex)、1.5sh:Neptune's trumpet、2.5sh:イモガイ科の一種(mediterranean tulip shell) |

5sh:Fluctuating turban、10sh:アラビアタガヤサンミナシ (subspecies of the Textile Cone)、20sh:クモガイ(scorpion shell) |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

ニューカレドニアの貝類 |

ニューカレドニアの貝類 |

カキ(mangrove root oyster、ケイマン諸島、1980年) |

オウムガイ |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

(pearly nautilus、ケニア) |

||||||||||||||||||||||

|

インドネシアの貝類(1969年) |

|||||||||||||||||||||||||

|

イナズマコオロギボラ |

サツマボラ(common hairy triton) |

スイジガイ(Spider Conch) |

クロトゲホネガイ |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

コッテイソデ |

カブトアヤボラ |

バイガイ |

リンボウガイ(Triumphant Star Turban、日本) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

主な貝類 |

|||||||||||||||||||||||||

| 南ア・トランスカイ貝の化石(1992年) | |||||||||||||||||||||||||

|

Pseudomelania sutherlandi |

アンモナイト |

Neithea quinquecostata(二枚貝) |

Pugilina (Mayeria) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

| 日本・クリオネ | 韓国・カタツムリ | ||||||||||||||||||||||||

|

クリオネ(Clione limacina、日本) |

カタツムリ(蝸牛) |

||||||||||||||||||||||||

|

■「流氷の天使」と呼ばれるクリオネは、巻き貝の仲間です。えっ?貝?! ふわふわとダンスをするような姿は、まるでクラゲのようですね。でも、クリオネはれっきとした貝。和名は「ハダカカメガイ」といいます。「クリオネ」は学名の一部です。 |

■カタツムリ(蝸牛)とは、陸に棲む巻貝の総称。特にその中でも殻が細長くない有肺類を言うことが多い。陸貝(陸に棲む腹足類)のうち、殻のないものをおおざっぱにナメクジと言い、殻を持つものをカタツムリやデンデンムシなどと呼ぶ。 |

|

||||||||||||||||||||||

|

アフリカマイマイ(Giant African Snails、阿弗利加蝸牛) |

■アフリカマイマイ(Giant African Snails、阿弗利加蝸牛)は、腹足綱柄眼目アフリカマイマイ科に分類される巻貝。近縁種とともに世界最大の陸産巻貝の一種。本種を中間宿主とする寄生虫(広東住血線虫)は、人間に寄生した場合、好酸球性髄膜脳炎を引き起こす危険があり、場合によっては死に至る。触る、這った跡に触れる等してもこの寄生虫に寄生される危険があり、大変注意を要する生物である。日本では植物防疫法により有害動物指定を受けており、分布地からの生体の持ち込みは原則禁止されており、世界各国でも本種の生体の持ち込みは禁止されている。成貝の殻径が7 - 8cm、殻高が20cm近くに達する世界最大級のカタツムリである。 殻は右にも左にも巻くが、一般的には右巻きの方が多い。殻の色は食性により変化し、通常は茶色が多い。 |

カタツムリ |

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

「カタツムリ」、「デンデンムシ」  |

「カタツムリ」という語は日常語であって特定の分類群を指してはおらず、生物学的な分類では多くの科にまたがるため厳密な定義はない。陸貝(陸に生息する腹足類)のうち、殻のないものを大雑把に「ナメクジ」、殻を持つものを「カタツムリ」「デンデンムシ」などと呼ぶ。 |

||||||||||||||||||||||||

|

柳田によれば「でんでん」は「出ろ、出ろ」と子供がカタツムリを指して呼ぶ言葉が訛ったものではないかと推測している。 |

|||||||||||||||||||||||||

| △TOP | |||||||||||||||||||||||||

|

■甲殻類(こうかくるい)とは節足動物甲殻亜門に属する動物の総称。分類学的には甲殻亜門(Crustacea)と呼ばれる。エビ、カニ、オキアミ、フジツボ、ミジンコなどを含む非常に大きなグループで、深海から海岸、河川、湿地まで、あらゆる水環境に分布するが、主として海に多くの分類群がある。また、ワラジムシ類は陸上の生活に完全に適応している。 分類は、.1 鰓脚綱 Branchiopoda 、2 ムカデエビ綱 Remipedia 、3 カシラエビ綱 Cephalocarida 、4 顎脚綱(がくきゃくこう) Maxillopoda 、5 軟甲綱 Malacostraca |

|||||||||||||||||||||||||

|

■エビは、節足動物門・甲殻亜門・軟甲綱(エビ綱)・十脚目(エビ目) Decapoda に属する動物のうち、ヤドカリ下目とカニ下目を除いた分類群の総称。「えび」は、元々は葡萄のこと、あるいはその色のことを指す言葉であった。葡萄の色に似ていることから蝦・海老のことを「えび」と呼ぶようになった。カブトエビ、ホウネンエビ、カイエビ、ヨコエビ、シャコ、オキアミ、カブトガニなどは、姿形がエビと類似しているがエビ目ではない。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

クルマエビ科の1種(中国) |

ザリガニの一種(ス領イフニ) |

カブトガニ(日本) |

イセエビ(日本) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

沖縄の海にいるカニ達 |

沖縄の海にいるカニ達 |

||||||||||||||||||||||||

|

左からミナミコメツキガニ,リュウキュウシオマネキ,ヤクジャマガニ,ギダーサオガニ,ツノメガニです。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

カニの一種(Kalahimu) |

カニの一種(Kalavi) |

アサヒガニ(台湾、1981年) |

テナガヒシガニ(台湾、1981年) |

||||||||||||||||||||||

|

|

学名:Ranina ranina |

学名: Parthenope longimanus |

||||||||||||||||||||||

|

カニの一種(Unga) |

ガザミ(neptunus validus) |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

ニューカレドニア(1980年) ロブスターの一種(Parribacus caledonicus、 |

|||||||||||||||||||||||||

|

ベトナムの甲殻類 |

||||||||||||||||||||||||

|

中南米・バハマの伊勢海老 |

ヤドカリ(spotted hermit crab、 |

キングイセエビ(Panulirus regius) |

|||||||||||||||||||||||

|

|

英語では「緑の伊勢えび」 カメルーン、1968年 |

|||||||||||||||||||||||

|

モザイクガニ(シンガポール) |

海岸とショウジンガニ |

ヤドカリと地元の踊り |

マングローブ蟹(Mangrove crab、ケイマン諸島、1980年) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

別名はアミメノコギリガザミ |

||||||||||||||||||||||

|

シオマネキ(fiddler crab) |

ヤドカリ(Hermit crab) |

ヤシガニ(Coconut crab) |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

■イセエビ(伊勢海老)Panulirus japonicus は、十脚目(エビ目)・イセエビ科に属するエビの一種。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

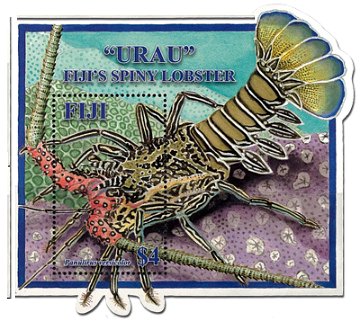

フィジーのイセエビ("URAU" Spiny lobster、2008年) |

ザリガニ(Crayfish、アルバニア) |

イセエビ(台湾) |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

(Painted Crab、サモア) |

イセエビ(Spiny Lobster、サモア) |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

イセエビ 通信販売 |

浦富海岸と松葉がに(鳥取) |

越前ガニ(福井、1999年) |

■越前ガニは、日本海、ベーリング海などに広く分布し、例年、11月の初めに漁が解禁となる北陸を代表する水産物です。 越前ガニとは、越前付近で水揚げされるズワイガニの呼び名です。 |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

ヤドカリ ベリーズ(Star-eyed Hermit Crab 、belize) |

ヤシガニ(ピトケイン諸島) 変形切手 |

||||||||||||||||||||||||

|

■ヤシガニ (椰子蟹)Birgus latro は、エビ目(十脚目)・ヤドカリ下目・オカヤドカリ科に分類される甲殻類の一種。陸上生活をする甲殻類では最大種。ヤシガニの食性は口に入るものなら腐敗した死肉でも食べる雑食性で、必ずしもその主食にヤシの実があるわけではない。は雌より大きく体長は40センチメートルを超え、脚を広げると1メートル以上にもなり、4キログラム以上に成長する。ヤシガニはインド洋と西太平洋に生息している。 |

|

|||||||||||||||||||||||

| △TOP | |||||||||||||||||||||||||

|

■頭足類(とうそくるい、Cephalopoda)は、軟体動物門 頭足綱に属する動物の総称。イカ、タコ、オウムガイ、コウモリダコや絶滅したアンモナイト等が含まれる。体は胴・頭・足に分かれていて、足も多数に分かれている。触角はないが、軟体動物の中でも特に目や神経系、筋肉が発達していて、運動能力にすぐれる。 分類は、1 アンモナイト亜綱 Ammonoidea 、2 オウムガイ亜綱 Nautiloidea 、3 鞘形亜綱 Coleoidea |

|||||||||||||||||||||||||

|

■イカ(烏賊)は、軟体動物門 頭足綱 十腕形上目に分類される動物の総称。神経系や筋肉がよく発達していて、たいていの種類は夜に行動する。皮膚には色素細胞がたくさん並んでおり、精神状態や周囲の環境によって体色を自在に変化させる。漏斗からの噴水と外套膜の収縮、鰭を使って前後に自在に泳ぐ。イカの血は銅タンパク質であるヘモシアニンを含むために青色である。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

ジンドウイカ科イカ Loligo chinensis(ベトナム) |

ヨーロッパコウイカ Sepia (Sepia) officinalis(ベトナム) |

スルメイカ(日本) |

タコ(サンマリノ、1966年) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

ホタルイカ(蛍烏賊、日本) |

イカ(ジンドウイカ, ヤリイカなど、Squid、アルバニア). |

南極の海の生命体 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

蛍烏賊(富山、1999年) |

ほたるいかは、3月〜5月にかけ、産卵のため200m以上の深海から富山湾沿岸に群遊してくる体長4〜6cmの小さいイカ。体内に約1,000個の発光器を持ち、青白い光を放つ事で知られており、暗闇の海面が青緑に輝くさまは幻想的で富山湾の神秘と言われています。滑川市沖を中心とする海域は、ほたるいかの生息地として知られ、その群遊海面は国の特別天然記念物に指定されています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

世界の貝類・イカ・タコ(軟体動物)とエビ・カニ等の甲殻類の切手 |

|

||