世界の淡水魚の切手(チョウザメ (蝶鮫)、ナマズ、ドジョウ、マス、アロワナ)

世界の淡水魚(a freshwater fish)の切手(stamp)です。淡水魚(たんすいぎょ)は、淡水で生活し得る魚類のこと。一生を淡水中に過ごさなくとも、ウナギやアユのように一生の一時期を海水中で過ごすもの、ボラやスズキなど本来海水魚でも汽水域や淡水中に侵入するものも淡水魚に含みます。現世の魚類は約25,000種と言われるが、淡水魚は10,000種であり、種数にして40%に達します。生面の起源は矢張り海からなのでしょうか?淡水にもサメがいます。ロシア・バイカル湖の魚達、中国のチョウザメ

(蝶鮫)、ナマズ、ドジョウ、マス、アロワナ、雷魚、グーラミ・ブリーム などを掲載しています。チチカカ湖やヴィクトリア湖などは原産の固有種が絶滅に瀕した、あるいは絶滅したなどの例が知られています。 金魚、熱帯魚等の観賞魚は別ページでこちらです。 "淡水魚"のニュース配信中。

|

魚介類全般の索引 [ 海水魚と魚類環境保護|水棲哺乳類と漁業|金魚・熱帯魚・鯉などの観賞魚 |海草・海藻・海綿動物| |

|||

|

ロシア・バイカル湖(Lake Baikal)の魚達(ソ連、1966年):バイカル湖(淡水湖(a freshwater lake))は長径600kmX短径30kmに及ぶ湖水面の面積は31,494平方キロ(琵琶湖のおよそ46倍)でヨーロッパとの境にあるカスピ海や、現在急速に面積を縮小しているアラル海を除くとアジア最大である。生態学的にもバイカル湖には固有種が多く、世界的にもガラパゴスやマダガスカルと並んで極めて貴重な生態環境にあります。この湖には、バイカルアザラシやチョウザメを含む約365属1334種(原生動物を除く)が生息し、そのうちバイカル湖のみに生息している固有種は,何と全体の70%に相当する1017種にも及びます。湖を囲む山脈群とタイガによって隔離された環境が、今日までそれぞれの種の独自の生長を助けたのだと思います。 |

|||

|

カワヒメマス |

チョウザメ.(sturgeon) |

バイカル・シスコ(Baikal Cisco |

バイカル・ホワイトフィッシュ(Baikal whitefish、サケ科コクチマス属) |

|

|

|

|

|

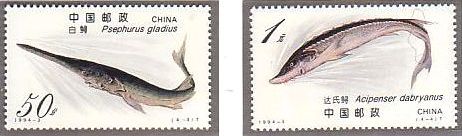

ダウリアチョウザメ カラチョウザメ |

タイの雷魚(1967年、snakehead) |

||

|

|

||

|

■ライギョ(雷魚)は、スズキ目・タイワンドジョウ科に属するカムルチー Channa argus を指す。 |

チャオプラヤ巨大ナマズ(pangasius sanitwongsei、1968年) |

||

|

ハシナガチョウザメ チョウザメ |

|||

|

3mにも達する巨大ナマズ 3mにも達する巨大ナマズ |

||

|

■チョウザメ (蝶鮫)は、チョウザメ目チョウザメ科の魚の総称、サメの仲間ではない。しかし骨格の殆どが軟骨である。これは硬骨魚類の初期に出現した系統では重厚な鱗などの硬い皮骨が発達する一方で脊椎骨や肋骨などの内骨格は主に軟骨で構成され、後になって出現した系統ほど皮骨が退化するとともに内骨格の硬骨化が進行する傾向にあることと関係がある。体長はふつう、 2.5〜3.5m程度だか、まれに5m程度になる。特にロシア・カスピ海産のチョウザメ(オオチョウザメ)の卵は、古くより世界各国で最上級のキャビアとして知られている。チョウザメが生息しているのは寒帯から温帯にかけての淡水および海水域。 |

■タイはナマズの多い国、バンコク市内を川の沿って移動すると必ず現れるのがナマズで、大きいものは1Mを越すような感じ。タイ料理にもナマズ料理が多い。白身で美味しい。 |

||

|

雌雄のマス(台湾) |

孵化したマスの稚魚(台湾) |

■オームリ(Coregonus migratorius)などのコレゴヌス属(コクチマス属、ワカソ属) は、一般的にホワイトフィッシュと呼ばれています。 オームリ(

Baikal omul)は、ロシア連邦、シベリアのバイカル湖において、比較的多量に生息しているサケ科の白身の魚である。 美味、珍味として珍重され、バイカル湖において最も重要な水産種のひとつで、成魚の標準的な大きさは36cmから38cm、重さ600gから800gです。 |

|

|

|

||

|

左から、ミズアオイ科(monochoria hastata)とクローキング・グラミー(Trichopsis vittatus)、キバナオモダカ科キバナオモダカ属の多年草(Limnocharis flava)とベタ・インベリス(betta imbellis)、ニムファ(原種の睡蓮、Nymphaea x pubescens)と スリースポット・グラミー(Trichogaster trichopterus)、 ヨウサイ(空芯菜、 Ipomoea aquatica)とキッシング・グラミー(Helostoma temmincki)、ホテイアオイ(Eichhornia crassipes)とチョコレート・グラミー(Sphaerichthys osphromenoides) マレーシアの水草と熱帯魚(観賞魚) |

|||

|

|||

|

■ライギョ(雷魚,a snake-head (mullet))は、スズキ目・タイワンドジョウ科に属するカムルチー Channa argus を指す日本での呼称だが、広義にはタイワンドジョウ科

Channidae に分類される魚の総称としても用いられる。 和名に「ドジョウ」の名があるが、コイ目・ドジョウ科に分類されるドジョウとは全く異なる。細長い体とヘビに似た頭部から、英語では"Snakehead"(スネークヘッド)と総称され、釣りや観賞魚の愛好家はこちらで呼ぶことも多い。口の中へ手を入れると噛みつかれて出血することがあるので、漁獲時などの生体の取り扱いは十分な注意が必要である。熱帯産のスネークヘッドには種類や生息地ごとに多彩な体色が知られることから、観賞魚としての人気が高い。 |

|||

|

タイの淡水魚(1968年)・・スネークヘッド(雷魚)の仲間 |

スウェーデンの淡水魚(1991年、ナマズ,タイリクシマドジョウ,ハゼ他) |

||

|

赤尾ブラックシャーク |

グーラミ (snake-skinned gourami、スズキ目の熱帯性淡水魚) |

||

|

|

|

|

|

タイ・マハシア(tor tambroides |

ロイヤルナイフ(featherback、 |

||

|

|

||

|

鯉(コイ,日本) |

鮎(アユ,日本) |

||

|

|

||

|

鮭(サケ,アイスランド) |

マス科の魚(アンドラ) |

イワナ(岩魚)の一種 |

ミヤコタナゴ(日本) |

|

|

|

|

|

■ミヤコタナゴは昭和49年に国の天然記念物に指定された、わが国固有の淡水魚です。かつては関東地方の小川などに広く生息していましたが、都市化に伴う環境の変化により激減し、絶滅が危ぶまれています。(絶滅危惧種)コイ科タナゴ亜科に属する日本固有種。東京で発見され「ミヤコ」とついた。 |

ヤマメとレンゲツツジ |

||

|

|||

|

ビワマスの幼魚 |

■ビワマス(琵琶鱒 、Oncorhynchus masou rhodurus、英:Biwa trout) は、サケ目サケ科に属する淡水魚。日本の琵琶湖にのみ生息する固有種である。産卵期には大雨の日に群れをなして河川を遡上することから、アメノウオ(雨の魚)ともよばれる。体側の朱点(パーマーク)は、体長20cm程度で消失し成魚には見られない。成魚の全長は40-50cm

ほどだが、大きいものでは全長70cmを超えることもある。 |

カワスズメ |

|

|

|

||

|

アオウオ(北ベトナム、1963年) |

鯉(コイ) |

ハクレン |

タイワンドジョウ |

|

|

|

|

|

シリアの色々な魚(1978年) |

|||

|

マス(trout) |

|||

|

|

|

|

|

■ナマズ(鯰、学名:Silurus asotus)は、ナマズ目(35科446属で構成され、ナマズやギバチなど底生生活をする淡水魚を中心に、およそ2,867種が所属する。)ナマズ科に属する硬骨魚類の一種。日本・中国・朝鮮半島・台湾など、東アジアの河川や湖沼に生息する淡水魚である。日本では別名としてマナマズ、琵琶湖周辺地域での地方名としてヘコキとも呼ばれる 基本的に夜行性で、昼間は流れの緩やかな平野部の河川、池沼・湖の水底において、岩陰や水草の物陰に潜んでいる。感覚器として発達した口ヒゲを利用して餌を探し、ドジョウやタナゴなどの小魚、エビなどの甲殻類、昆虫、カエルなどの小動物を捕食する。南極大陸からの化石種を含めれば、ナマズ目の仲間は地球上の全大陸に分布している。所属する2,800種余りのナマズのうち、半数以上の約1,700種が南北アメリカ大陸に分布する。他はアフリカ・南アジア・東南アジアの熱帯域に生息する種類が多く、ヨーロッパ・東アジア・オーストラリアにはごく少ない。ロイターによれば、タイ北部のメコン川で長さ2.7m、体重293kgもあるナマズが捕獲された。2005年6月29日、WWF(世界自然保護基金)とナショナル・ジオグラフィック・ソサイエティが明らかにした。 |

|||

|

ナマズ(鯰) |

ベルーガ(チョウザメ、Beluga |

ヨーロッパ大ナマズ(東ドイツ) | |

|

|

|

このナマズも3mになります。 |

|

■ドイツ・ベルリンの Schlachtensee 湖では水浴中の人々がナマズらしい巨大な魚に咬まれるという事件が起きている。ドイツでは2000年に

Rottenburg で長さ239cm、体重89kgのオオナマズが捕獲されている。 |

|||

|

アジア・アロワナ(日本、2008年) |

■アロワナは淡水域に生息する魚のうちでも大型に成長する種類のものが多く知られている古代魚で、食性は主に肉食(小型の魚類・昆虫などを捕食する)だが、飼育環境下での性質は穏やかで、また飼育方法も確立されていることからペット(アクアリウム用観賞魚)として人気があり、飼育者に懐くともされる。 |

ニジマス(アメリカ、1971年) |

カワマス(スウェーデン,1979年) |

|

|

|

|

|

■ノーザンパイク (nothern pike, Esox lucius) は、パイク(カワカマス)の1種の淡水魚・汽水魚。キタカワカマス(北川マス)。ヨーロッパに住む唯一のパイクであり、ヨーロッパで単にパイクといえばノーザンパイクのことである。肉食魚で、食物ピラミッドの最上位を占める。主に魚食だが、魚類のみならず甲殻類や両生類、時には鳥類や哺乳類など、さまざまな動物を食べる。 |

鯉(コイ、Carp、チェコスロバキア、1955年) |

||

|

|||

|

コチョウザメ(Acipenser ruthenus ハンガリー発行) |

ザンダー(Zander、Sander lucioperca) |

ヨーロッパオオナマズ |

ノーザンパイク(キタカワカマス、Esox lucius) |

|

|

|

|

|

鯉とブリーム(ソ連、1962年) |

パーチ(perch、淡水魚) |

カワヒメマス(Grayling、淡水魚) |

|

|

|

|

|

|

■サーフブリーム(Acanthopagrus australis)は、 スズキ目Perciformes タイ科 Sparidae クロダイ属 Acanthopagrus です。 オーストラリア東海岸。クイーンズランド中央部からビクトリア、ニューサウスウェルズの南部までに分布する。オキナワキチヌと同種とされていたときは琉球列島から台湾、香港にも分布するとされていたが、現在は別種となり、オーストラリア東岸の固有種となっている。 |

|||

| Atlantis Marine World(アトランティス・マリン・ワールド) リバーヘッドはニューヨーク郊外のログアイランドにあります。 |

431 East Main Street Riverhead, NY 11901 P: 631.208.9200 F: 631.208.0466 |

||

|

ピラニアの大群 |

ピラニアの大群 |

||

|

|

||

|

■ピラニア(piranha、ピラニャの発音が近い)は、アマゾン川など南アメリカの熱帯地方に生息する肉食の淡水魚の種の総称である。 カラシン目セルサラムス科セルサラムス亜科(serrasalmus)の種が主だが、他の亜科にもピラニアと呼ばれる種がいる。体長は小型の種で15 cm、大型になる種では60 cmくらいに達する。単体の性格は極端に臆病で群れることを好む。臆病なため獲物から常に距離を取り、その安全圏から獲物の肉を盗み取るように高速に泳ぐ。血液臭や水面を叩く音に敏感に反応し群れ全体が興奮状態となると水面が盛り上がるほどの勢いで獲物に食らい付くため、凶暴な魚という間違った印象を持たれている。このような捕食シーンの展示は水族館のショーの定番である。ピラニア・ナッテリーなどの種は緑と赤に輝く鱗を持ち容姿も美しく、熱帯魚として家庭で飼育する愛好者も多い。(他の魚も多数、詳細は、 ニュヨークの素顔(ミュージカル、水族館) ) |

|||

|

世界の淡水魚の切手(チョウザメ (蝶鮫)、ナマズ、ドジョウ、マス、アロワナ) |

|

||