魚介類の切手|金魚・熱帯魚・錦鯉等の観賞魚の切手

金魚(Carassius auratus auratus)や熱帯魚等の観賞魚の切手です。金魚は今から約1700年前、中国南部地方で野生のフナ(ヒブナ:コイ目コイ科フナ属(Carassius)が突然変異で黒い色素を欠き赤変した個体あるいは個体群)の中から赤色のものが発見され、

これを原種として、変種の選別淘汰の末、今日の金魚に至っています。知っている金魚は和金、出目金、水泡金やランチュウ、コメット位です。元々中国が発祥である事や、東南アジアは特に観賞魚の金魚・熱帯魚の切手が豊富で、当ページでも取り上げました。 熱帯魚:本来はアマゾンなど熱帯の淡水域に生息する美麗な魚類を飼育する趣味、およびその対象となる魚類を指す言葉であった。技術の進歩やそれによる普及などを通じ、次第にその対象が広まった結果、本来の意味を逸脱する例が増えています。 エンゼルフィッシュが代表例。 実体験として、金魚には思い出があります。 近くの木津川で取って部屋の水槽で飼っていたマブナがある日、全体的に黒くなったと思ったら赤く変化し金魚になりました。 突然変異とかでなく環境が合えばフナも金魚に変わります。 "金魚",

"熱帯魚"のニュースを配信中。 最下段では金魚の写真も配信中です。

|

金魚(キンギョ、Carassius auratus auratus) |

|||

|

魚介類全般の索引 [ 海水魚と魚類環境保護|水棲哺乳類と漁業|金魚・熱帯魚・鯉などの観賞魚 |海草・海藻・海綿動物| |

|||

|

■金魚の歴史:今から約1700年前、中国南部地方で野生のフナの中から赤色のものが発見され、 これを原種として、変種の選別淘汰の末、今日の金魚に至っています。

金魚の学名Carassius auratus(カラッシウス アウラトゥス)は、「黄金の色をしたフナ」という意味です。英語ではGold Fish、中国語では金魚(チンユゥイ)で、金色の金魚って普段は見た事ないですが、一度フナを水槽で飼っていた時に、一旦黒い色に変色した後に金色になり赤色になったものを見た事があります。これは多分、金魚の体がただ赤いだけでなく、光を受けると黄金のようにきらめくことに注目したからだろうって事のようですが?金魚に最初に学名をつけたのはスウェーデンの博物学者リンネで、金魚をコイの仲間と見なした彼は、Cyprinus

aurantus(キプリナス アウラトウス)「黄金の色をしたコイ」と名付けました。 |

|||

|

中国の金魚・シロハナフサ |

黒赤デメキン |

中国の金魚・水泡金 |

ランチュウ |

|

|

|

|

|

中国の金魚・リュウキン(琉金) |

中国の金魚・クロデメキン |

中国の金魚・頂点眼 |

オランダシシガシラ |

|

|

|

|

|

中国の金魚・三色デメキン |

日本の金魚(琉金) |

日本の金魚(琉金) クリック拡大 |

タイの金魚 |

|

|

|

|

|

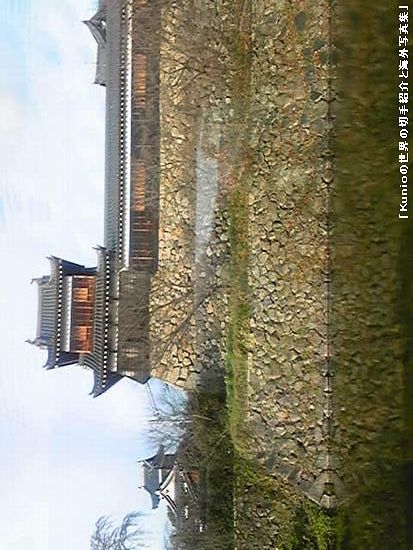

■日本の金魚の生産:金魚と言えばココ!愛知県海部郡(あまぐん)弥富(やとみ)町とともに金魚の産地として挙げられる奈良県大和郡山市。現在は金魚生産量・額とも日本一は弥富町になったようですが、以前は断トツで金魚の生産量日本一を誇っていました。大和郡山市内には、あちこちに上記画像のような金魚養殖池が点在しています。 |

大和郡山城(追手向櫓) |

||

|

|||

|

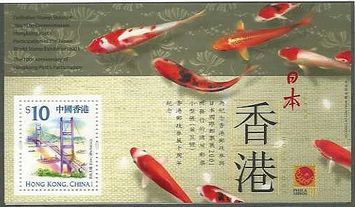

ランチュウ(香港) |

琉金(リュウキン) |

デメキン(香港) |

|

|

|

|

|

|

ベトナムの金魚・水泡眼 |

紅頭魚(ホントウユイ) |

香港の金魚(リュウキン) |

|

|

|

|

|

|

■金魚 コメット(Comet):日本から輸出された琉金の中から、アメリカワシントン水産委員会の池で発見された琉金の突然変異個体を、フナと交雑させ固定化。 フキナガシ尾をなびかせて俊敏に泳ぐその姿から英語で「彗星」を意味する「コメット」と命名された。 |

|||

|

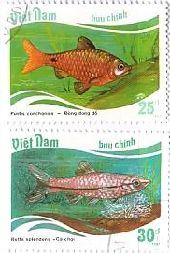

ベトナムの金魚 コメット(Comet) ほか |

|

||

|

■蘭鋳(ランチュウ):1748年に発行された現在確認されている日本最古の金魚飼育書・安達喜之著「金魚養玩草」(きんぎょそだてぐさ)にすでに「卵虫」として記されていることが確認されている。 当時のランチュウは、現在のような肉瘤の発達したランチュウではなく、「マルコ」と呼ばれるランチュウの原始となる肉瘤の発達していない金魚だった(マルコ自体は江戸時代、オランダ人により中国から長崎の出島に持ち込まれたと言う)。 現在の肉瘤の発達したいわゆる獅子頭ランチュウは、幕末、明治にかけて、東京の初代石川亀吉氏らが家業を投げ打って改良に取り組み、現代ランチュウの基礎を築いた。以後、愛好家・養魚家らによりさらに改良が重ねられ現在に至る。 |

|||

|

ラオスの金魚(2002年) |

珍珠鱗(チンシュリン、Pearl Scale Goldfish)、Moor、水泡眼、オランダシシガシラ、ランチュウ、琉金・・・ |

||

|

■珍珠鱗(チンシュリン、別名パール、Pearl Scale Goldfish):昭和30年代に中国より日本へ輸入された中国原産の金魚。作出過程は不明。品種名は中国名の「珍珠鱗」をそのまま音読みした「チンシュリン」。珍しい真珠のような鱗を持つ金魚という意味だろう。 |

||

|

ブータンの金魚と熱帯魚(プリズム切手) 琉金 |

ブータンの金魚と熱帯魚(プリズム切手) エンゼルフィッシュ 他 |

||

|

|

||

|

錦鯉(ニシキゴイ、日本、 |

錦鯉(日本、新潟) |

日本の錦鯉・金魚コメット |

|

|

|

||

|

■錦鯉は日本の国魚と言われています。日本の鑑賞魚としてよく知られているものに金魚がありますが、金魚の原産国は中国であり、日本へは約500年前に明から輸入されました。一方、錦鯉の原産国は日本(新潟県)であり、その意味では、正真正銘の「和製鑑賞魚」と呼ぶこともできます。錦鯉の産地は、ひところ地震で有名になった日本国新潟県旧・山古志村(現・長岡市)・小千谷市一帯だと言われています。錦鯉は長寿です。卵から成魚になるのに5、6年かかり、20〜30年生きる錦鯉も珍しくありません。(100年以上生きたという記録も残っています) |

|

||

|

■メダカ(目高、Oryzias latipes)またはニホンメダカは、ダツ目 メダカ科(アドリアニクチス科)に属する魚。体長 4 cm 程の淡水魚。学名の Oryzias latipes は『稲の周りにいる足(ヒレ)の広い』という意味である。 目が大きく、頭部の上端から飛び出していることが、名前の由来になっている。 流れのゆるい小川や水路などに生息し、動物プランクトンなどを食べる。蚊の幼虫ボウフラを好んで食するため、ボウフラを退治する益魚としても知られている。 |

|||

| △TOP | |||

|

熱帯魚(観賞用) |

|||

|

■熱帯魚:本来はアマゾンなど熱帯の淡水域に生息する美麗な魚類を飼育する趣味、およびその対象となる魚類を指す言葉であった。技術の進歩やそれによる普及などを通じ、次第にその対象が広まった結果、本来の意味を逸脱する例が増えている。今日では屋内鑑賞用の魚類のうち金魚など一定のジャンルに属する魚類を除くものを指すことも少なくない。すなわち熱帯魚とは、いわゆる屋内観賞魚一般を表す慣用語で、すべてが熱帯原産というわけではない。極端な場合、チョウザメなど低水温に生息するものも「熱帯魚」と呼ばれることもある。ここでは熱帯の湖沼・海に居るものや実際に屋内で飼育されている熱帯の魚を取り上げた。 熱帯魚オンライン図鑑/484種掲載 |

|||

|

イランの淡水魚 |

ラオス・エンゼルフィッシュ |

||

|

日本にはブルー系統の観賞魚は見かけませんがアジアには色々な色の魚が居るものです。 金魚とグッピーとベタの種類と思います。 |

|

||

|

ベトナムの観賞魚 |

|||

|

|

||

|

■ベタは、タイのメコン川流域原産の熱帯魚で、大きな川から、水田、ときには洪水によって一時的にできた水溜りなどにも生息する。動物性プランクトン、ボウフラなどの昆虫の幼虫類などを食べる。 |

|||

|

ハンガリーの観賞魚 |

|||

| ベタ(闘魚)の一種 | ベタ(闘魚)の一種 | ||

|

|

||

|

台湾の熱帯魚 |

|||

|

上段左から セナキルリスズメダイ、ハシナガチョウウオ、アミメチョウチョウウオ、シテンチョウチョウウオ、オウギチョウチョウウオ |

|||

|

タイの淡水魚・・非常にカラフルです。 |

中国香港 |

||

|

ベタ・インベリス(Betta imbellis)、 |

ベタ (Betta splendens)、 |

上段:イヤースポットエンジェル |

上段:ハシナガチョウチョウウオ |

|

|

||

|

■グラミー、またはグーラミー、グーラミイ(マレー語 gurami、英語 gourami)は、魚類スズキ目キノボリウオ亜目の主にオスフロネムス科(一部例外あり)に分類される複数種の総称である。 多彩な体色から熱帯魚として飼育される種類が多い。キノボリウオ亜目の魚の特徴として、鰓蓋内部の鰓のすぐ上に、よく発達した上鰓器官をもつ。これはその形状から迷宮器官、迷路器官と呼ばれ、英語名も

labyrinth である。この上鰓器官では空気呼吸が可能で、これにより水中の溶存酸素量が少ない環境下でも生息できる。 卵を口の中で孵化させる種(マウスブルーダー)や、気泡を吐いて集め、泡でできた巣(泡巣、バブルネスト)をつくって産卵する種類などがいて、繁殖行動は興味深い。 |

|||

|

■ディスカス (Discus) は、南アメリカのアマゾン川などが原産の淡水魚で、スズキ目・シクリッド科・シムフィソドン属 Symphysodon に分類される魚を指す。熱帯魚として人気がある。成長すると全長 20 cm、尾ビレを含まない体長は 13 cm ほど。体は扁平で非常に体高が高く、横から見るとほぼ円形で、円盤(ディスク)型の体を持つことからこの名がある。背ビレと尻ビレが非常に長く、体の後半部を囲む。体の側面には黒い横帯が数本走る。 |

クイーン・エンゼルフィッシュ(Queen Angelfish): |

||

|

|||

|

左から、ミズアオイ科(monochoria hastata)とクローキング・グラミー(Trichopsis vittatus)、キバナオモダカ科キバナオモダカ属の多年草(Limnocharis flava)とベタ・インベリス(betta imbellis)、ニムファ(原種の睡蓮、Nymphaea x pubescens)と スリースポット・グラミー(Trichogaster trichopterus)、 ヨウサイ(空芯菜、 Ipomoea aquatica)とキッシング・グラミー(Helostoma temmincki)、ホテイアオイ(Eichhornia crassipes)とチョコレート・グラミー(Sphaerichthys osphromenoides) マレーシアの水草と熱帯魚(観賞魚) |

|||

|

|||

|

ダイバーとツノダシ(Moorish Idol、ソロモン諸島) |

|||

|

■ツノダシ(角出、学名:Zanclus cornutus)は、スズキ目・ニザダイ亜目・ツノダシ科に分類される魚である。 |

||

|

■グッピー(Guppy, 学名 Poecilia reticulata)は、ラテンアメリカ原産のカダヤシ目(キプリノドン目) カダヤシ科(ポエキリア科) グッピー属(ポエキリア属)に属する魚。1858年頃、イギリスの植物学者グッピーによって発見され、1859年に学名がつけられた。雄と雌で性的二形が著しく、大きさは雌が大きいが、彩りは雄が美しい。雄は体長3-4cm、雌は5-6cm。雌の形はメダカやカダヤシに似ている。野生種では薄い褐色の体に、透明な鰭を持つ。 昔は熱帯魚と言えば、エンゼルフィッシュかグッピーでした。 |

|||

|

魚介類の切手|金魚・熱帯魚・錦鯉等の観賞魚の切手 |

|

||