世界の昆虫|蜂(ハチ)・虻(アブ)・蟻(アリ)・蝿(ハエ)・蚊(カ)の切手

世界の昆虫の蜂(ハチ)・虻(アブ)・蝿(ハエ、a fly)・蟻(アリ、ant)・蚊(カ、学名:Culicidae)の切手です。ミツバチが中心となりますが各種多様なハチ達を掲載しています。またアリは、一般にはハチとは全く違うかのように扱われるが、分類学上は、アリはハチの中の1分類群である。アリは羽根がないが、ハチの中にも成虫が羽根を持たないものがいくつかあり、それらはアリのように見える。アリも仲間に入れました。最近話題のスズメバチ(雀蜂、胡蜂)は、ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科(Vespinae)に属するものの総称である。ハチの中でも比較的大型の種が多く、性格は概ね獰猛。1匹の女王蜂を中心とした大きな社会を形成し、その防衛のために大型動物をも襲撃する。4属67種が知られ、日本にはスズメバチ属7種、クロスズメバチ属5種、ホオナガスズメバチ属4種の合計3属16種が生息する。日本で最も危険な野生動物であり、熊害や毒蛇の咬害よりもスズメバチによる刺害の死亡例の方が遥かに多い。フォークランドからはアブ(ハエの一種)の切手もありました。ハエではツェツェバエ、カではハマダラカを掲載。

|

昆虫類の索引 [ 昆虫全般 (セミ,カメムシ,カミキリ,テントウムシ,蟷螂など) |カブトムシ・クワガタムシ、コガネムシ| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ページ内索引 [ ハチ|蟻(アリ)|ハエ・蚊(カ)・アブ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ハチ(蜂)とは、昆虫綱ハチ目(膜翅目)に分類される昆虫のうち、アリと呼ばれる分類群以外の総称。ハバチ亜目の全てと、ハチ亜目のうちハナバチ、スズメバチ等がこれに含まれる。

翅が2対4枚あり、どれも膜質である。後ろの翅は前の翅より小さい。成長段階は卵→幼虫→蛹→成虫という完全変態をおこなう。蜂の社会はメスが中心で、働き蜂も全てメスである。オスは特定の時期に女王蜂と交尾する為にのみ生まれる。女王蜂の腹の中には精子を貯えておける特殊な袋があり、一度交尾すると長期間に渡り産卵し続けることが可能である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

トウヨウミツバチ |

トウヨウミツバチ(採蜜) |

ルーマニア・ミツバチ |

ニホンミツバチと |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

ミツバチ(中華蜜蜂) |

ミツバチ(受粉) |

ハチの巣(インド) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ミツバチ(蜜蜂)は、花の蜜を巣に加工して蓄え、蜂蜜とすることで知られている。世界に9種が知られ、とくにセイヨウミツバチは全世界で養蜂に使われており、24の亜種が知られている。セイヨウミツバチ成虫寿命:女王蜂1-3年(最長8年)、働き蜂 最盛期15-38日、中間期30-60日、越冬期140日、雄蜂21-32日。 約1万年前の壁画に蜂蜜の採取と思われる絵があり、人は有史以前から蜂蜜や果物などの甘味を求めていたそうです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

オマーンのセイヨウミツバチ(Apis mellifera) |

ルーマニア(1963年)養蚕・養蜂 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

山越えのミツバチ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ローヤルゼリー (royal jelly) あるいはロイヤルゼリーとは、若い働き蜂であるミツバチの、上顎と下顎の咽頭腺から分泌されるそれぞれ異なった成分が反応する事により生成される分泌物である。これは女王蜂となる幼虫や、成虫となった女王蜂、さらには若齢幼虫の働き蜂にも食物として給餌される。特に、働き蜂の40倍も長生きする女王蜂の生涯において、唯一のエネルギー源にもなっています。日本語では、王乳とも称される。そして、このロイヤルゼリーは蜂蜜とは比較にならないほど多くのビタミン類、ミネラル、アミノ酸が含まれており、高タンパクで様々な栄養素を含んでいます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

花に集うセイヨウミツバチ(Apis mellifera、ルーマニア) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

北ベトナム(1982年) ルリモンハナバチの一種(Thyreus decorus),ツマグロスズメバチ(Vespa vespa), |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

モンツチバチの一種(Scolia scolia),ヒカルルリイロジガバチ(Chlorion lobatum),クマバチの一種(Xylocopa xylocopa), |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ハナバチ(花蜂)とは、ハチ目の昆虫のうち、幼虫の餌として、花粉や蜜を蓄えるものの総称。代表的なのは、ミツバチ、クマバチやマルハナバチ、ルリモンハナバチなどである。英語のBeeの意味する範囲に相当する。多くは小型から中型のハチで、体は丸っこいものが多い。代表的なのは、ミツバチ、クマバチやマルハナバチ、ルリモンハナバチなど。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

マルハラコバチの一種 perilampus ruficomis(モンゴル、1980年) |

ミツバチ(Honey bee、 |

アメリカマルハナバチ |

黄金の蜜蜂(イラン国王の結婚式記念、1974年) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

左 ヒメハナバチの一種 Andrena scita(ヒメハナバチ科、モンゴル) 右 スズメバチの一種 Paravespula germanica(スズメバチ科、モンゴル) |

ミツバチ(USA、1988年) |

ハチ(セネガル、2007年) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

第31回養蜂会議・ワルシャワ 女王蜂、働蜂、雄ミツバチ(Drone)、養蜂箱、蜜の採取(ゲンゲ)、養蜂家 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

スウェーデンのミツバチの養蜂の割引切手(1990年) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ミツバチの雄バチ |

食料の獲得 |

働きバチ |

ミツバチの女王蜂 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

ハチミツの用意 |

ミツバチの巣箱 |

ミツバチの養蜂家 |

蜂蜜(ハチミツ) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

■養蜂(ようほう)とは、蜂蜜あるいは蜜蝋や花粉をとるためにミツバチを飼育することである。また、虫媒による、農作物の受粉を確実にするためにも使われる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ヒマラヤオミツバチ(Apis laboriosa、ブータン) |

オナガヒメバチの一種(Rhyssa rhyssa、ブータン) |

トックリバチの一種(Eumenes pomiformis、ブータン) |

ミツバチの群れ(スウェーデン) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

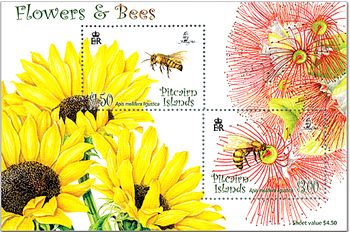

花とハチ小型シート(英領ピトケアン諸島、2008年) |

イチゴとミツバチ(日本、1985年) |

マルハナバチ(bumblebee、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

花の蜜を集めるセイヨウミツバチのイタリアン種 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

日本ミツバチ(Apis javana) |

日本ミツバチ(Apis javana) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ひまわりとミツバチ |

果樹の花とミツバチ(ソ連) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

南アフリカ・ヴェンダ(Venda)の色々なハチ(1992年) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ミツバチ(Honey Bee) |

セイヨウオオマルハナバチ |

ミツバチ科(Leafcutter Bee) |

クマバチ(Carpenter Bee) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

■セグロアシナガバチ(背黒脚長蜂、Polistes jadwigae、Polistes gallicus)は、スズメバチ科アシナガバチ亜科に属するハチの1種。体長20-26mm。体の模様は、黒の地に黄褐色の斑紋がある。北海道以外の日本全国に分布する。市街地でもよく見られるが、刺されると死ぬ可能性もある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■近代養蜂:19世紀にいたるまでは、蜂蜜を得るには蜂の巣を壊して巣板を取り出すしかなく、それによって飼育コロニーは壊滅させざるを得なかった。1853年、アメリカ合衆国のラングストロス (L. L. Langstroth) が自著『巣とミツバチ』"The Hive and the Honey Bee"において、継続的にミツバチを飼育する技術である近代養蜂を開発した。可動式巣枠を備えた巣箱や、蜜を絞るための遠心分離器の発明により、近代的な養蜂業が確立した。養蜂では、巣礎と呼ばれる厚板を直方体の箱に8~10枚並べる。自然の巣をまねて、巣礎は鉛直面に平行に並んでいる。巣礎はミツバチが巣板を形成する土台となる。 形状は縦横比が1対2程度の長方形の中空の木枠にすぎないが、壁面の一つには、蜜蝋とパラフィンを用いた厚紙状の土台を張っておく。土台にはあらかじめ六角形の型が刻まれているため、ミツバチが巣を作る足がかりとして適している。 蜂蜜を貯蔵するのは自然の状態でも養蜂においても巣板の上部に限られており、下部には卵を孵し、幼虫を育てるための領域が存在する。下部には花粉を貯める領域も存在する。ミツバチは、六角柱に蜂蜜を貯めた後、蜜蝋で蓋を貼る。(Wikioediaから引用) |

セグロアシナガバチ(背黒脚長蜂、Polistes jadwigae、Polistes gallicus)ベルギー1971年 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ミツバチ オスバチ(5k)、ハタラキバチと巣箱(10k)、蜜採集(20k)、女王バチとオスバチ(35k) ロシア 1989 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

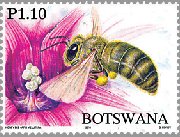

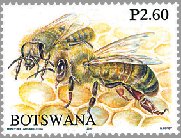

ミツバチとミツバチの生態 ミツバチの群れ(ボツワナ、2010年) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■キイロスズメバチ(黄色雀蜂、英: Japanese yellow hornet、学名:Vespa simillima xanthoptera) :黄色。飛んでいる姿は赤っぽく見える。 巣は始めは屋根裏、壁の中など閉鎖空間に作られる。その後引越しを行い、 開けた家の軒下などに大きな巣を作ることが多い。体長が女王バチが25~28mm, 働きバチが17~24mm, オスバチが28mmで、攻撃性がかなり強い上に都市部での生活によく適応しているため、日本では被害例が多いハチ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アシナガバチ(カナダ、2010年) |

オオスズメバチ(大雀蜂、学名:Vespa mandarinia japonica) |

大きなキイロスズメバチ |

名張の民家の軒先で見かけた |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

オオスズメバチ(大雀蜂、英: Japanese giant hornet、学名:Vespa mandarinia japonica)は、スズメバチ類の中で最も大型のハチ(世界最大)で、体長は女王バチが40~45mm、働きバチが27~40mm、オスバチが35~40mm。 The Japanese giant hornet (Vespa mandarinia japonica) is a subspecies of the Asian giant hornet (V. mandarinia). It is a large insect and adults can be more than 4 centimetres (1.6 in) long, with a wingspan greater than 6 centimetres (2.4 in). It has a large yellow head with large eyes, and a dark brown thorax with an abdomen banded in brown and yellow. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| △TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■アリ(蟻)は、昆虫綱・ハチ目・スズメバチ上科・アリ科(Formicidae)に属する昆虫を指す。体長は1mm-3cmほどの小型昆虫で、人家の近くにも多く、身近な昆虫のひとつに数えられる。原則として、産卵行動を行う少数の女王アリと育児や食料の調達などを行う多数の働きアリが大きな群れを作る社会性昆虫。種類によっては食用に扱われる事もある。なお、シロアリは大きさや集団生活をすることなどがアリに似るが、アリとは全く別の仲間の昆虫である。アリとキリギリス(The Grasshopper and the Ants)は有名ですね。アリは蜂と一緒で働き者である事を象徴しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アリとアリの巣の切手 |

アリ(セネガル、2007年) |

アリのFerdaとカブトのPytlik |

sharjahの蟻(アリ) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

アリとキリギリス(ベトナムで発行) イソップ童話 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『アリとキリギリス』は、イソップ寓話です。 元は『アリとセミ』(FabulaeFable114は黄金虫:センチコガネ)だった。セミは熱帯・亜熱帯に生息し、ギリシアなど地中海沿岸にも生息していて、古代ギリシアでは文学でも取り扱われているが、ヨーロッパ北部ではあまりなじみが無い昆虫のため、ギリシアからアルプス以北に伝えられる翻訳過程で改編された。日本に伝わった寓話はアルプス以北からのものであるため、日本では『アリとキリギリス』で広まっている。英語では、The Ant and the Grasshopper、The Grasshopper and the Ant、The Grasshopper and the Antsなどと表記される。夏の間、アリたちは冬の間の食料をためるために働き続け、キリギリスは歌を歌って遊び、働かない。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、アリたちに頼んで、食べ物を分けてもらおうとするが、「夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだ?」と断られ、キリギリスは餓死する。 最も有名なものは1934年にシリー・シンフォニーシリーズの一つでウォルト・ディズニー制作の短編映画であり、アリが食べ物を分けてあげる代わりにキリギリスがバイオリンを演奏するという結末になっている。 |

蟻(アリ)とコイン(韓国) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

アリは卵 - 幼虫 - 蛹 - 成虫という完全変態を行う。卵から蛹までを保護しながら家族単位で生活することがよく知られている。多種の働き蟻の労働に依存して生活するものを、社会寄生という。これを行うアリは少なくない。これにはいくつかの形がある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| △TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ハエ(蝿・蠅)は、ハエ目(双翅目)に属する昆虫のうち、ハエ亜目(短角亜目)・環縫短角群・ハエ下目(Muscomorpha)に属するものの総称。日本だけで60ほどの科と、そこに属する3,000種近い種が存在する。イエバエ科、クロバエ科、ニクバエ科などの一部の種は人の居住環境に棲むことで衛生害虫化している。古くから、ポリオウイルス、赤痢菌、サルモネラ、赤痢アメーバ、回虫卵、鞭虫卵などがハエによって媒介されることが知られ、警戒されていたが、公衆衛生の向上によってこれらの病原体が少なくなった日本ではあまり危険視されなくなっていた。1億2500万年前、スズメバチ(Vespidae)の祖先から分化した。これはハチの化石との比較で推定された。コハクに内包された化石も多い。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ツェツェバエ |

■ツェツェバエは、ハエ目(双翅目)・ハエ亜目(短角亜目)・環縫短角群・ハエ下目・ツェツェバエ科(Glossinidae)に属する昆虫の総称である。2001年現在、23種8亜種が記載されており、Glossina 1属のみで1科を構成する。吸血性で、アフリカトリパノソーマ症(ヒトのアフリカ睡眠病・家畜のナガナ病)の病原体となるトリパノソーマである、ガンビアトリパノソーマやローデシアトリパノソーマなどの媒介種として知られる。 |

青バエ(イギリス、1989年) 5倍 |

ニクバエの一種(Sarcophaga haemorrhoidalis、ブータン) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

アフガニスタンのマラリアを媒介するハマダラカ(蚊)の小型シート |

マラリアを媒介するハマダラカ(蚊) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(1963年) 単細胞生物であるマラリア原虫(Plasmodium spp.)は |

パキスタン、1962年 |

■ハマダラカ亜科に属する蚊は日本に11種生息しています。和名のハマダラ(羽斑)は、翅に白と黒の鱗片で形成された斑紋を持っていることに由来します。主な種類は日本全土や東アジアに分布するシナハマダラカをはじめ、コガタハマダラカ、オオツルハマダラカ、ヤマトハマダラカなどです。成虫は夜間活動性で、吸血源として牛や豚を特に好む傾向があります。ハマダラカはマラリアの原虫を媒介し、熱帯圏を中心に世界の102か国で毎年2億8000万人がマラリアに感染している現状です。また発病しても早めに薬を飲めばちゃんと治ります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

蚊 カ(ポーランド) |

ハマダラカ(澳門、1962年) |

ハマダラカ(琉球、1962年) |

ハマダラカ(琉球、1962年) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

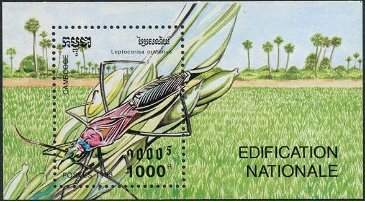

ハエの一種(diopsis macrophthalma)稲穂を食べる害虫でアフリカや東南アジアに蔓延してるようです(カンボジア,1993年) |

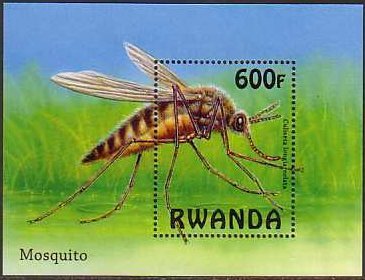

カ(Mosquito、ルワンダ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■アブ(虻、horsefly)は、ハエ目(双翅目)・短角亜目(ハエ亜目)アブ科(Tabanidae)に属する昆虫のうちの一部のものの総称。ウシアブなどのメスは、血を吸う害虫として忌み嫌われている。 アブ科の分類 としては、①Chrysopsinae:メクラアブ(ハネモンアブ、キンメアブ) Chrysops suavis Loew, 1858 、②Pangoniinae :マルガタアブ Stonemyia yezoensis (Shiraki, 1918) 、③アブ亜科 Tabaninae:イヨシロオビアブ Hirosia iyoensis (Shiraki, 1918) 、アカウシアブ Tabanus chrysurus Loew, 1858 、シロフアブ Tabanus mandarinus Schiner, 1943 、ヤマトアブ Tabanus rufidens Bigot, 1887 、ウシアブ Tabanus trigonus Coquillett, 1898 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ハナアブ(Hover fly、 |

ウシアブ(Tabanus bromius、OX fly) ベルギー、1971年 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■シロアリ(白蟻)は、昆虫綱ゴキブリ目シロアリ科 (Termitidae) の昆虫の総称。からだの大きさや巨大な群れを作る社会性昆虫であることなど、アリとの共通点が多いが、アリとシロアリは全く異なった昆虫。

主に植物遺体を食べる社会性昆虫である。熱帯から亜寒帯まで、陸上のほとんどの地域に分布するが、熱帯に種数が多い。木造家屋などに棲みつき木材を食い荒らす害虫として忌み嫌われるが、自然界においてはセルロースの分解に携わる重要な働きを持つ。とはいえ対象に好き嫌いがあり効率が悪く、自然界の全セルロース分解に占める割合は1%にも満たない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

世界の昆虫|蜂(ハチ)・虻(アブ)・蟻(アリ)・蝿(ハエ)・蚊(カ)の切手 |

|

||